日本人がギリシアという国から連想するものは、青く美しいエーゲ海、荘厳な古代神殿、ギリシア神話そして古代ギリシア文明などでしょう。古代ギリシア文明はその遺産が現在のギリシアの観光・文化の中心になるとともに、ヨーロッパ文明や民主主義の発祥の地であることが今でもギリシアの人々の誇りになっています。しかしこの国の歴史は複雑で苦難に満ちたものです。ギリシアが世界に誇る名匠テオ・アンゲロプロス監督が名もない旅芸人の視点を通して祖国ギリシアの近現代史に取り組んだ作品です。ギリシアの民衆の魂の叫びが込められています。

■映画の概要

・1975年ギリシア映画

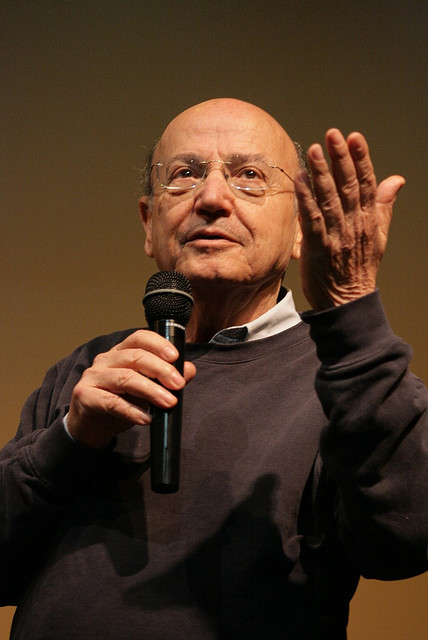

・監督 テオ・アンゲロプロス

・出演 エヴァ・コタマニドゥ、ペトロス・ザルカディス

・カンヌ国際映画祭国際批評家大賞受賞

■あらすじ(ネタばれ無し) 導入部分

この映画はある旅芸人の一座が目撃する事件や遭遇する出来事を通して第二次世界大戦前後のギリシアの歴史を描いたものです。主人公である旅芸人の一座は一つの家族が中核となっており、中でも長女のエレクトラが物語の進行役となります。エレクトラはギリシアの民衆が見舞われた悲劇を目撃するとともに、自身も一座に降りかかった苦難を背負って生きています。家族にはエレクトラの父アガメムノン、母クリュタイムネストラ、弟オレステス、妹クリュソテミとその小さな男の子がいます。その他の一座の座員はアイギストス、ピュラデス、「詩人」と呼ばれる男、老男優、老女優、アコーディオン弾きです。

冒頭、1952年の晩秋、ギリシア南部、ペロポネソス半島の海辺の街ギデオンに一座の人々が姿を現す場面から始まりますが、すぐに時代が1939年に遡り、同じ場所に一座が降り立つ情景に移ります。ここから物語が展開します。

ギリシアは地中海の東部でアドリア海、エーゲ海、黒海などに囲まれ、バルカン半島南東部に位置します。 ペロポネソス半島とクレタ島など約3000の島々からなります。国土は日本の約1/3、人口は1000万人で首都はアテネです。世界有数のオリーブの栽培で知られています。宗教はギリシア正教が大半を占めています。

それでは、この映画と密接に関わっているギリシアの歴史について見ていきましょう。

◎歴史的背景 ギリシアの歴史 古代~19世紀ギリシア王国独立まで

①エーゲ文明

まずギリシア文明に先行してエーゲ文明が生まれました。オリエント文明の影響を受けながらエーゲ海で栄えた文明です。最初がクレタ文明(B.C.2000~1200)です。クレタ島のクノッソスを中心とした海洋文明ですが、明るく開放的で平和な文明だったようです。この文明の担い手はギリシア人ではなく民族系統は不明です。線文字Aという文字が使われましたが、未解読です。

David Monniaux – 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 3.0, リンクによる

二つ目はミケーネ文明(B.C.1600~1200)です。「第一波のギリシア人」と呼ばれるアカイア人が南下してペロポネソス半島のミケーネを中心に定住して築いた文明です。この文明では堅牢な城砦を造っており、戦闘的な文明であったと考えられています。線文字Bという文字を用いました。こちらは解読されています。

エーゲ文明はいずれも青銅器文明で、交易で繁栄したようです。

②ポリスの発展

前1200年頃、「海の民」と呼ばれる民族の侵攻などによってミケーネ文明は滅ぼされ、その後約400年間、暗黒時代が続きました。その間に北方から「第二波のギリシア人」と言われるドーリア人が南下してきました。また、この頃鉄器文化に移行しています。

前8世紀ごろからはシノイキスモスと呼ばれる集住を開始しました。アクロポリス(城山)やアゴラ(広場)を中心に、周囲に城壁をもつ都市国家(ポリス)が生まれました。ギリシアは平地に恵まれず山地が多いため大国は出現せず、独立したポリスが各地域に成立し、言語、文化、宗教などを通じた緩やかな集合体となりました。統一した国家は形成しませんでしたが、ギリシア人としての同胞意識はあり、自らを「ヘレネス」、周辺の異民族を「バルバロイ」と呼びました。共通の文化としては、主神ゼウスなどギリシア神話に登場するオリュンポス12神への信仰、デルフォイのアポロン神殿の神託、オリンピアの祭典と競技などがあり、これらにより民族としての一体感を育んだようです。

社会が安定し人口が増加すると、ギリシアは市民を地中海各地に送り込み植民活動をしました。ビザンティオン(現在のイスタンブール)、マッサリア(同マルセイユ)、ネアポリス(同ナポリ)などの植民市が建設され、ギリシア人の世界は大きく拡大しました。地中海交易で経済を発展させ、フェニキア人とも交流してフェニキア文字をもとにアルファベットを考案しています。

最も有力なポリスであるアテネはイオニア人がつくったポリスです。アテネのアクロポリスとその上に建つパルテノン神殿は世界的に有名です。社会の構成は上層部に貴族がおり、その下に自由な平民 (市民)と奴隷がいました。当初は貴族にのみ参政権が認められており、貴族の中からアルコン(執政官)が選ばれて統治していました。しかし経済が発展して貨幣が普及すると、商人、農民、手工業者などに富裕な平民が誕生しました。そして平民が重装歩兵としてポリス防衛の主体になると政治的な発言力を強め、貴族と平民が対立するようになりました。

B.C.621のドラコンの立法は、慣習法を成文化して公開することにより平民の利益に資するものでした。B.C.594にはソロンが平民の負債を帳消しにする等の改革を行い、貴族と平民の間の調停に努めましたが、その後も貴族と平民の対立は続きました。

次はB.C.561に ペイシストラトスという人物が民衆の不満を利用して非合法に政権を獲得し、僭主政と呼ばれる時代になります。B.C.508にはクレイステネスが僭主の台頭を抑える改革を行い、民主政治の基礎が築かれました。

もう一つの有力なポリスがスパルタです。こちらはドーリア人がつくったポリスです。リュクルゴス制という強固な軍国主義をとってアテネに対抗しました。

またギリシアの文化は合理性が高く、人間中心の高度な文化でした。ソクラテス、プラトン、アリストテレスなどを輩出した哲学をはじめ、文学、歴史、美術、建築など多くの分野で後世に受け継がれる優れた作品を残しました。

③ペルシア戦争と民主政の完成

前5世紀前半、ペルシア帝国(アケメネス朝)が地中海世界に進出し、地中海の覇権をめぐってギリシアと対立しました。ギリシアは危機に瀕しましたが、各ポリスは同盟を結んで対抗します。市民全員が国防にあたる体制を築き、陸上では重装歩兵による密集部隊(ファランクス)戦術、海上では三段櫂船を駆使して戦いました。ペルシア戦争は三回行われましたが、第二回のマラトンの戦い(B.C.490)、第三回のサラミスの海戦(B.C.480)などでギリシアが勝利し、ポリスの自由を守りました。また、この戦争を通じて三段櫂船の漕ぎ手であった下層市民の発言力が高まり、参政権を獲得します。これが民主政の完成につながります。

ペルシア戦争後は、ポリス連合軍の中心であったアテネが有力になります。特にB.C.443年からのペリクレス時代にアテネ民主政の黄金時代となります。18歳以上の成年男子が全員参加する民会が意思決定機関となり、主要な公職は抽選で全市民に開放されるなど直接民主制でした。女性と奴隷には参政権がないなどの問題はありましたが、世界の歴史において古代ギリシアは民主主義の原点となりました。

④ポリスの衰退とヘレニズム時代

その後ギリシアではペルシアとの再戦に備えてデロス同盟が組織されますが、アテネはデロス同盟の盟主として他のポリスへの支配を強めます。そのためポリス間の対立が深刻化し、スパルタはペロポネソス同盟を結成してアテネに対抗します。前5世紀後半、両陣営の戦争になります(ペロポネソス戦争)。この戦いはスパルタが勝利しますが、その後はテーベが覇権を獲得するなどポリス間の抗争が続きました。

ポリスでは衆愚政治による政治の混乱が続き、ポリス民主政は次第に形式化して衰退しました。多くの市民が没落し、ギリシア全体が荒廃して国力が低下していきました。

この間に北方でギリシア系のマケドニア王国が急速に台頭し、前338年にフィリッポス2世が率いるマケドニア軍がカイロネイアでポリス連合軍を破ります。これによりギリシアは事実上マケドニアの支配下に入り、諸ポリスはマケドニアを盟主とするヘラス(コリント)同盟に属することになりました。

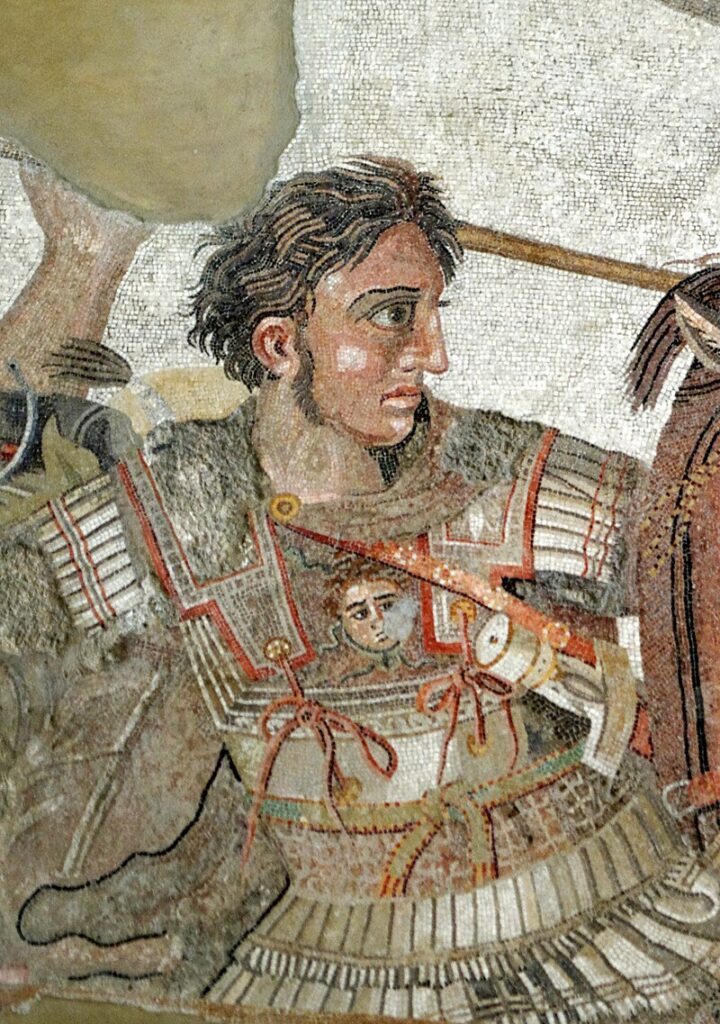

マケドニアのフィリッポス2世の子アレクサンドロス(大王)は、B.C.334年、マケドニアとギリシアの連合軍による東方遠征を開始します。B.C.330年にはペルシア帝国を滅ぼし、ギリシア、エジプトからインダス川流域に及ぶ大帝国を建設します。ギリシア人も東方へ移住し、人種の融合も進みました。これによってギリシア文明はオリエント文明と融合し、ヘレニズム(「ギリシア風文化」の意味)時代となります。広大な帝国では共通の言語としてコイネーと呼ばれるギリシア語を使用しました。各地にギリシア風の都市が造られ、多くはアレクサンドリアと名づけられました。

大王の死後、ギリシア系の3つのヘレニズム国家(エジプト、シリア、マケドニア)が帝国を継承します。ギリシアの地はアンティゴノス朝マケドニアが統治します。

⑤ローマ帝国の支配とビザンツ帝国

イタリア半島では前2世紀までにローマが半島を統一します。その後ローマは東地中海にも進出し、ギリシア人との戦いになります。前168年マケドニア戦争によってマケドニアを滅ぼします。前86年にはローマがアテネを攻撃して制圧し、アテネの政治的自治は終わります。以後ギリシアはローマ帝国の属州として支配されることになります。

ローマ帝国は395年に東西に分裂し、ギリシアの地はビザンツ帝国(東ローマ帝国)が支配します。西ローマ帝国が476年にゲルマン人に滅ぼされたのに対し、ビザンツ帝国はゲルマン民族の移動の影響をあまり受けず、官僚機構を整備して皇帝による専制国家を築いて繁栄しました。地中海貿易を活発に展開し、首都のコンスタンティノープルは世界の商業の中心となりました。

キリスト教会も東西に分裂して西のローマ=カトリック教会と東のギリシア正教会となり、互いに対立します。ビザンツ帝国では皇帝自身がギリシア正教会の首長となります(皇帝教皇主義)。

ビザンツ帝国は歴史的にはローマ帝国の後継と位置付けられますが、6世紀以降はギリシア語を公用語とし、支配階層にも一般民衆にもギリシア的な文化、習慣をもつ民族が多数入っていました。様々な民族が共存する国ですが、事実上ギリシア民族の国家に近いものになりました。特にコンスタンティノープルは元々ギリシアの植民市でしたのでギリシア文化の影響を色濃く残していました。ビザンツ帝国はギリシア文化とギリシア正教を基調とする独自の文化を形成し、東欧などスラブ人の世界や西欧のルネッサンスにも大きな影響を与えました。

現在のギリシアでも、古代ギリシア文明とともに、それを維持発展させた国家としてビザンツ帝国を誇りとする思いも強いようです。

ビザンツ帝国の最盛期はユスティニアヌス帝の時代(527~565)です。ローマ帝国の復興を目指して一時地中海世界を統一しました。この時代に「ローマ法大全」の編纂や首都コンスタンティノープルでハギア=ソフィア大聖堂の建設が行われています。

⑥オスマン帝国の支配とギリシア王国の独立

7世紀以降はアラビアに登場したイスラーム勢力など異民族がビザンツ帝国に侵入して来ます。イスラーム勢力はエジプト、シリア、小アジアなどビザンツ帝国の領土を次々と征服し、ビザンツ帝国はほぼギリシア本土のみとなります。1453年にはイスラーム教国でトルコ人の国家であるオスマン帝国によってビザンツ帝国が滅ぼされます。古代ギリシア文明の発祥の地であり、ビザンツ文化が繁栄したギリシアの地はこの後400年近くにわたってオスマン帝国の支配下に置かれました。

オスマン帝国はウィーンを包囲するなどヨーロッパ各国を脅かしましたが、17世紀末頃から弱体化していきます。そこでオスマン帝国領内の諸民族で独立の機運が高まります。一方ではヨーロッパ列強が競って東地中海への進出を図り、民族独立運動と絡んで複雑な対立の構造となります。「東方問題」と言われました。ギリシアでもキリスト教ギリシア正教徒の自立を目指す運動が始まります。 19世紀に入り、ナポレオン戦争後のウィーン会議を経てヨーロッパは保守的なウィーン体制に入ります。それに対し各地で自由主義や民族主義の運動が起きますが、その一つとしてヨーロッパ文明発祥の地であるギリシアをイスラーム勢力から解放することを目指す動きが起きます。

1821年、ギリシア各地でオスマン帝国に対する反乱が起きます。1822年4月には、キオス島のギリシア人がオスマン帝国軍に虐殺されるという事件が起き(ロマン派の画家ドラクロワの名画で有名です)、ヨーロッパの人々の間で親ギリシア主義が広がります。その後、イギリス、フランス、ロシアなど西欧諸国の支援を受けて独立戦争を展開し、1829年、アドリアノーブル条約によってギリシアの独立が承認されます。1830年には正式に独立し、ギリシア人の国家が復活しました。独立後は、古代ギリシア文明を象徴するアテネが首都となりました。

オスマン帝国からの独立を達成してから後が近代ギリシアの歩みになります。

◎歴史的背景 近代ギリシアの歴史

①大ギリシア主義と領土の拡大

ギリシアは近代的国民国家としての歩みを始めますが、多くの課題が残されていました。独立当初は共和国でしたが、ヨーロッパ列強の力を借りて独立したという弱みから列強によって王政を強要され王国となります。初代国王はドイツのバイエルンの王子でしたが次にデンマークの王子が国王になります。この王家が中断をはさみながらも1974年までギリシアを統治しました。王政になった後も列強のバルカン半島政策に翻弄されて政権は安定せず政治的混乱が続きました。

また、独立当初のギリシア王国の領土はペロポネソス半島とエーゲ海のいくつかの島々だけであり、その外側のマケドニアやクレタ島、小アジア西岸に多くのギリシア人が残されていました。小アジアとは、アナトリア半島、つまり現在のトルコ共和国のアジア側の地域です。コンスタンティノープルなどの小アジアも含めてギリシア人の居住地域をすべてギリシアとして統合すべきという大ギリシア主義(メガリ・イデア)がギリシアの人々の間に広がります。この後ギリシアはそれを目指して領土の拡大を図ります。ギリシア人居住地の多くはエーゲ海を挟んで対峙するオスマン帝国領内にあり、オスマン帝国とは対立が続きました。クレタ島などでギリシアとの統合を求める暴動が起きています。

ギリシアはヨーロッパ列強同士の対立も利用して領土の拡大を進め、大ギリシア主義の実現に少しずつ近づいていきました。20世紀に入り1908年に青年トルコ革命が起きてオスマン帝国は動揺します。それに乗じてバルカン半島のギリシア、セルビア、ブルガリア、モンテネグロがバルカン同盟を結成し、オスマン帝国の領土を狙います。第一次バルカン戦争では、バルカン同盟がロシアの支援を得てオスマン帝国と戦い領土を拡大しますが、その分配などに不満が残ります。そこで第二次バルカン戦争になります。ギリシア、セルビア、モンテネグロがオスマン帝国、ロシアとともにブルガリアと戦いました。二回のバルカン戦争の結果、焦点の一つであったマケドニアは、ギリシア、セルビア、ブルガリアで分割し、ギリシアはクレタ島やエーゲ海沿岸地域をオスマン帝国から奪うなど領土を広げました。

②第一次世界大戦とギリシア=トルコ戦争

第一次世界大戦に際しギリシアは連合国側のイギリスと同盟国側のトルコ(オスマン帝国)の間に挟まり、開戦当初は中立を宣言します。しかし結局はイギリスの圧力に屈して連合国側で参戦し、結果としては第一次世界大戦の戦勝国となります。

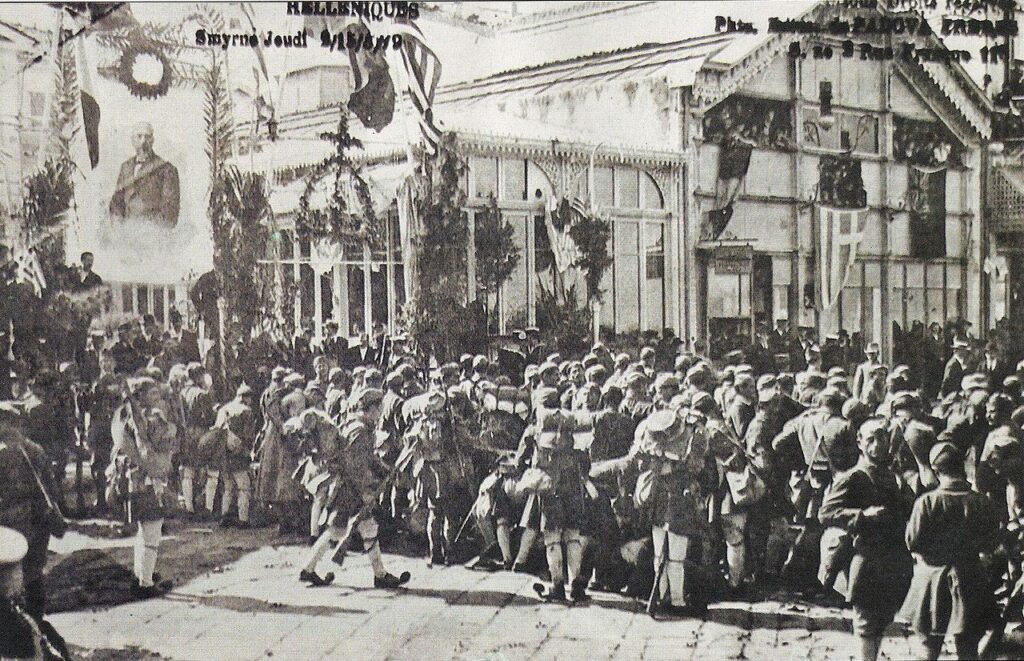

終戦後の1919年5月、ギリシアは敗戦国となったオスマン帝国の混乱に乗じ、大ギリシア主義の最終目標である小アジアの獲得に向けて動き出します。イギリス軍の支援を受けて小アジア西岸のスミルナ(イズミル)に上陸します。スミルナはオスマン帝国領ですがギリシア系の住民が多かった地域です。ギリシア=トルコ戦争の始まりです。

1920年、第一次世界大戦後のパリ講和会議でオスマン帝国と連合国側との間でセーヴル条約が締結され、ギリシアは5年間のスミルナ管理権を得て、将来の併合を可能にしました。これをギリシア国民は大歓迎しました。さらにギリシア軍は進撃を再開してアンカラ近くまで進撃しました。しかし、トルコ国民は激しく反発します。オスマン帝国軍の将軍であったムスタファ・ケマルがアンカラにトルコ大国民会議を発足させ、トルコの革命政権を樹立します。さらには国民会議軍を組織し、トルコの国民的支持を得て反撃に転じます。

一方、ギリシアは政権の交代等もありイギリスなどの支援を得られず、外交的に孤立します。1921年8月サカリヤ川の戦いで敗れて以降は形勢が逆転してギリシア軍が後退します。1922年、戦意に勝るトルコ軍によってスミルナを奪回され、ギリシアの敗北に終わりました。ギリシア軍が撤退する際にスミルナでは大火災が起き、逃れようとするギリシア人らを乗せた船が港で転覆する等により多数の犠牲者が出たと言われています。

□映画「旅芸人の記録」では、1940年に一座が巡業の旅をしている列車の中で座長のアガメムノンがこの時の出来事(小アジアからの撤退)を回想して語ります。

トルコではオスマン帝国は滅亡しトルコ共和国が樹立されます。1923年、トルコ共和国と連合国がローザンヌ条約を締結し、ギリシアは1920年のセーヴル条約で得た領土を失いました。これにより小アジアを完全に失う形でギリシアの領土が決まりました。大ギリシア主義の大きな目標であったコンスタンティノープルをギリシアの領土にすることは幻に終わりました。

この後、トルコ領内のキリスト教徒とギリシア領内のイスラーム教徒の住民交換が行われました。これは民族ではなく宗教を基準にして行われました。この強制的な移住措置は多くの住民に大変な苦痛を強いることになりました。

映画「旅芸人の記録」はこの時代のギリシアで始まります。それではその後のギリシアの歴史と、それが「旅芸人の記録」の中でどの様に描かれているかを対比しながら見ていきましょう。

◎ギリシアの歴史と映画「旅芸人の記録」の場面

①1924年~1939年 第二次世界大戦まで

1924年、ギリシアは王政から共和制に移行し、トルコとの和解を進めます。しかし軍人によるクーデターの失敗など混乱が続き、1935年には混乱収拾のための国民投票が行われて王政が復活します。しかし政治の混迷はさらに続き、国王は事態を打開するため陸軍の軍人で極右政党のメタクサス将軍を首相に任命します。

その後も経済の不振もあり、政治への不信が高まってファシズムが台頭します。1936年8月4日メタクサス将軍は共産党によるゼネストに対抗するという名目で軍事クーデターを起こし、それが成功します。憲法は停止され、八月四日体制と呼ばれる軍事独裁政権が生まれます。そして秘密警察を強化するなどして反対派を弾圧します。

□映画「旅芸人の記録」の場面

1939年、旅芸人の一座がギリシア南部の街エギオンに到着します。一座の横を自転車で通り過ぎる男が「ドイツのゲッペルス大臣がメタクサス首相の案内でエギオンを通る」旨を告げて回ります。広場では青年たちがファランギ隊という右翼団体に組織されて行進しています。一座の中でもアイギストスがファシズムに賛同するのに対し、左翼思想をもつピュラデスは反発します。アイギストスが密告したことにより、公演中に秘密警察が劇場に侵入します。ピュラデスは逃げますが捕らえられて収容所に送られます。

②1939年9月~1941年4月 第二次世界大戦参戦

第二次世界大戦が始まるとギリシアのメタクサス政権は中立を維持しようとします。しかし1940年10月にはイタリア軍がギリシアに侵攻したため、ギリシアも第二次世界大戦に参戦します。ギリシアはイタリア軍を撃退することに成功します。

□映画「旅芸人の記録」の場面

1940年10月、一座の公演の冒頭で座長のアガメムノンが観客に向かい、「ムッソリーニのイタリアが侵攻して来たがギリシア軍が見事に撃退したので、本日の公演をこの戦勝に捧げる」旨述べます。しかし開演後に激しい空襲があり、公演は中断します。

③1941年4月 ドイツの侵攻とギリシア・イギリスの敗北

第二次世界大戦開戦後、ドイツは1940年にフランスを占領しますがイギリスへの上陸は断念します。そしてバルカン半島を占領したうえでソ連に侵攻することを企てます。そこで1941年4月6日、ドイツ軍がイタリアを支援してギリシアに侵攻します。イギリスがギリシアを支援しますが、イギリスとギリシアは各所でドイツに敗れます。戦いの最中にメタクサス首相は病死し、4月27日ドイツ軍がアテネに入城します。

ギリシアの国王と政府はイギリスに亡命します。ギリシアの国土は、枢軸国であるドイツ、イタリア、ブルガリアの三国による分割占領状態、実質的にはドイツの占領下に置かれました。

□映画「旅芸人の記録」の場面

1941年、ギリシアがドイツ軍によって占領され、一座が歩く道をドイツ軍の軍用車両が通過します。

④1941年4月~1944年10月 ドイツによる占領とレジスタンス

ドイツはギリシアを占領中、過酷な占領政策を採り、農作物や資源を強制挑発します。ギリシア政府は財政が破綻し、国民は極度のインフレや飢饉に見舞われます。一方ではドイツへの協力者となったギリシア人は私腹を肥やします。この様な状況下でギリシアの人々は解放のために立ち上がります。レジスタンスが組織されゲリラ活動による抵抗運動が始まります。レジスタンスの組織として共産党系の「ギリシア民族解放戦線(EAM)」とその軍事組織である「人民解放軍(ELAS)」、反共産主義の「ギリシア民主民族連盟(EDES)」などが結成されます。イギリスはレジスタンスを支援しますが、同時に共産党勢力の伸長も防ごうとします。そのためレジスタンス同士も対立し、ドイツ軍も交えて三つ巴の戦いになります。

□映画「旅芸人の記録」の場面

○1942年、ドイツ軍がイギリス兵とギリシア人のレジスタンスを追跡しています。一座のアイギストスはドイツへの協力者になっており、一座のオレステス(エレクトラの弟)がレジスタンスに加わっていることをドイツ軍に密告します。そのため一座の宿泊する宿がドイツ軍の捜索を受け、一座は悲劇に見舞われます。

○1943年、ドイツの占領が長期化し、食料不足が恒常化しています。生活が困窮するなか、ドイツ軍への協力者も増えます。一座のクリュソテミ(エレクトラの妹)は、オリーブ油をもらうために対独協力者の前で服を脱いで歌を歌います。

○1944年初め、一座はドイツ占領下で苦しい巡業を続けています。公演の宣伝のために一座が歌いながら雪道を進みますが、反ドイツのレジスタンスの死体が木に吊るされているのを見て思わず息を呑みます。

○1944年春、一座が乗り合いバスで旅を続けていた時、ドイツ軍の命令でバスが止められ、乗客は全員バスから降ろされます。一座を含む乗客たちは城塞の跡地に移動させられてあやうく銃殺されそうになりますが、レジスタンスの襲撃により救われます。

⑤1944年10月 ドイツ軍からの解放

イギリス軍がギリシアに上陸してドイツ軍は撤退し、ギリシアは解放されます。亡命していた政府も帰還します。第二次世界大戦後は、帰還した亡命政府に共産党系の民族解放戦線(EAM)が入閣する形で統一政府が成立します。イギリスとソ連は秘密協定を締結し、ギリシアはイギリスの勢力圏に入ります。

□映画「旅芸人の記録」の場面

1944年秋、ドイツ軍からの解放と統一政府の成立を祝して人民解放軍( ELAS)の一群が喜びの声をあげて行進していきます。

⑥1944年10月~1945年1月 左右対立と十二月事件

統一政府が成立しても国内は左右両派の対立に陥ります。イギリス軍がギリシアに入り国王の復帰を策しますが、共産主義勢力などが抵抗します。イギリスはギリシア政府から民族解放戦線(EAM)を排除しようとし、王党派などを中心にした新たな国軍の編成に着手します。政府は人民解放軍(ELAS)の解体を要求しますが人民解放軍(ELAS)はこれに反発し、民族解放戦線(EAM)の閣僚は辞任します。

1944年12月3日、民族解放戦線(EAM)の呼びかけで集まった民衆がアテネのシンタグマ広場で集会を開きますが、警察が発砲して流血の事態となります(十二月事件)。これを契機に王党派(右派)と共産主義勢力(左派)の対立が先鋭化し、その後一か月にわたりアテネで政府軍、イギリス軍と人民解放軍(ELAS)の間で市街戦が行われます。

□映画「旅芸人の記録」の場面

○1944年12月3日のシンタグマ広場、開放に沸き立つ民衆が大勢集まっています。イギリス、アメリカ、ソ連など各国の旗が解放のシンボルとして掲げられています。エレクトラや一座のアコーディオン奏者も参加していたことが後のモノローグでわかります。しかし、突然の銃撃により広場は大混乱に陥ります。(十二月事件)

○アテネの中心街では、イギリス軍の駐留に反発する人民解放軍、政府軍、イギリス軍など諸勢力の抗争が繰り広げられ、通りかかった一座は苦労してやっとのことで脱出します。

○一座が海辺を進んでいると一団のイギリス兵に呼び止められ検問を受けます。役者であることがわかり、イギリス兵の求めに応じてその場で「羊飼いのゴルフォ」を演じます。その後イギリス兵とのダンスになりますが、反政府の人民解放軍に襲撃されます。

○1945年1月、一座の関係者が反政府の人民解放軍に加わっているため、エレクトラは秘密警察から厳しい追及を受けます。この後、エレクトラがギリシアの人々の思いについて長い語りをします。

⑦1945年2月~1946年2月 ヴァルキザ協定と武装解除

1945年2月、政府と民族解放戦線(EAM)との間で休戦協定であるヴァルキザ協定が締結されます。それまでの政治犯罪に対する恩赦と引き換えに人民解放軍(ELAS)の武装解除が合意されます。これにより人民解放軍(ELAS)の勢力は半減します。武装解除に従わなかった勢力は重犯罪人とみなされ、山岳地帯に立てこもり政府と対決姿勢をとります。

□映画「旅芸人の記録」の場面

○1945年2月、ヴァルキザ協定に従って武装解除に応じた人民解放軍(ELAS)のメンバーが山岳地帯から下りてきて武器を提供します。しかしオレステスは武器を提供せずに山岳地帯に立てこもったままです。そのためエレクトラは秘密警察から調べられます。

□映画「旅芸人の記録」の場面

○1945年12月31日、エレクトラはダンスホールを訪れます。一座のアコーディオン奏者がそのホールのバンドに加わっています。そこでは武装解除に応じた左翼の若い男女と王党派の男たちがそれぞれ歌を歌い、歌合戦のようになります。王党派の一人がピストルを撃って左翼の若者たちを黙らせ、王党派は国王の帰国を待ち望む歌を歌います。

⑧1946年~1949年 内戦

1946年9月、国王がアテネに帰還します。

一方、共産主義勢力はソ連と隣国ユーゴスラヴィアの支援を受けて「ギリシア民主軍」というゲリラ部隊を組織します。1946年末からはイギリス(後にアメリカ)の支援を受ける政府軍と共産主義勢力による激しい内戦が繰り広げられ、国内は荒廃します。

ギリシアの内戦に手を焼いたイギリスは財政難もありギリシアから撤退し、代わってアメリカが介入します。 アメリカは1947年3月、「トルーマン・ドクトリン」を発表します。共産圏に対する封じ込め政策を表明した外交指針です。ギリシアはユーゴスラヴィアやブルガリアなどの共産圏に直接接していることから西側の自由主義社会を防衛するための最重要地域になり、アメリカはギリシアの政府と王党派を全面的に支援します。

東側の共産圏では1948年にユーゴスラヴィアがソ連と対立してコミンフォルムを追放されるという事件が起きます。この時ギリシアの共産主義勢力がソ連を支持したためユーゴスラヴィアからの援助がなくなり、ギリシア民主軍は大きな打撃を受けます。

政府は対イタリア戦争の英雄であったパパゴスを総司令官に任命し、ギリシア民主軍の鎮圧を図ります。結局、1949年10月、共産主義勢力の敗北により内戦は終結しました。

□映画「旅芸人の記録」の場面

一座のピュラデスはギリシア民主軍の兵士であるため収容所に入れられていましたが、反共産主義に転向する宣誓書にサインをして釈放され、エレクトラはピュラデスを迎えます。ピュラデスは収容所の過酷な実態について語ります。

⑨1950年~1952年 アメリカの支援による復興

約10年の戦争と内戦でギリシア国内は大きな被害を受け、人々は疲弊しました。

国際社会では東西冷戦の構図が固まり対立が厳しくなります。ギリシアはトルコとともに地中海東部の主要地域としてアメリカからの軍事・経済援助を受けて復興を進めます。同時にアメリカからの政治的影響も強く受けます。

内戦が終わっても左右対立が続きましたが1950年に総選挙が行われ、保守連立政権が発足します。1952年の選挙を経て、内戦で功績をあげたパパゴス将軍が首相になり右翼政権を樹立します。パパゴスは親米路線を採り、ようやく一応は安定した政権となります。

□映画「旅芸人の記録」の場面

1952年秋、一座が再びエギオンに到着します。一座の顔ぶれは昔とは大分変わっています。11月の選挙を控えて町は騒然としています。選挙カーが「救国の英雄パパゴス将軍に投票せよ」と呼びかけ、ビラが大量に撒かれています。その横を重い鞄を下げて旅芸人たちが進みます。

⑩1953年以降 軍事独裁政権

ギリシアは1952年にNATOに加盟して軍事体制を強化したため、軍の発言権が高まります。1960年代に入ると右翼政権に対する人々の不満が高まり、中道左派が躍進します。軍がこれを警戒し、1967年軍事クーデターにより軍部が政権を握ります。抑圧的な独裁政権となり、反対勢力に対して厳しい弾圧を行います。西側各国も批判しますが、東西冷戦の緊張が高まる中、ギリシアは自由主義陣営の砦と位置付けられており、結局はこの独裁体制が容認されます。

また、「マーシャル・プラン」(アメリカによるヨーロッパ各国への復興援助計画)をはじめとする欧米各国からの支援もあり、大規模な国内投資が行われました。そのため非常に高い経済成長率が続きました。

1970年代に入り軍事独裁政権に対する国民の不満が増大し、反体制運動も活発になります。学生などによる大規模なデモも行われますが、軍によって鎮圧されます。しかし、独裁政権に反対する気運が高まり、1974年には軍事政権が国民の信望を失って倒れます。12月に国民投票が行われて王政の廃止が決まります。翌年新大統領を選出して共和政に移行し、民主化を達成しました。

1981年にはEC(ヨーロッパ共同体)に加盟します。1993年のEU(ヨーロッパ連合)発足の際はオリジナルメンバー12カ国の一つになりました。2001年にはユーロを導入しています。

その後は表面的には政治・経済とも安定し、2004年にはアテネでオリンピアを開催しました。

しかし2009年にギリシアの政府が慢性的な財政赤字を粉飾していたことが発覚し、ギリシアは財政危機に陥ります。これに起因してユーロ関連の経済危機が連鎖的に発生し、2010年欧州債務危機(ユーロ危機)となります。これによりギリシア経済のぜい弱さが露わになりました。

■映画のあれこれ 「旅芸人の記録」とは何か

過酷な運命に翻弄されるギリシアの民衆の苦難と、決して希望を失うことがないたくましさを圧巻の映像美で描く壮大な叙事詩です。街、山、海辺を歌い踊っていく旅芸人たちは、まさにギリシアの風景を横断し、歴史を旅します。一座の人たちの喜びと苦悩、愛憎、背信、復讐などの物語が紡がれます。

この映画が描くのは1939年に一座がギデオンの街に到着した時から、1952年に再びギデオンを訪れるまでの13年間です。それはメタクサス将軍の軍事独裁政権による圧政から、ナチス・ドイツによる占領と抵抗、解放後はイギリス、次いでアメリカの干渉、ギリシア人全体が右派と左派に分裂して戦った内戦、そして内戦後はパパゴス将軍の右翼政権の成立に至るという激動の13年間です。その間ギリシアの人々は、外国の軍隊の圧力の下に置かれる無念、同じ国民同士が争うという痛恨の思い、そして大国の利害関係に振り回されて希望をもっては裏切られるという小国の悲哀と屈辱をかみしめてきました。この映画に真摯に向き合うことによって、この映画の製作に携わった人々の執念、ひいてはその背後にいる無数のギリシアの民衆の熱い思いが伝わってきます。

この映画は1971年に製作が開始され、1975年に完成しました。軍事独裁政権下です。民主主義発祥の地という誇りをもったギリシアの人々にとっては耐えがたい日々です。この作品は、西側陣営の自由主義世界に属しながら軍事独裁政権という特殊な体制が成立した経緯も描いています。当時は政府による厳しい検閲が行われていました。俳優、スタッフも大人数の大作映画ですので、密かに製作することは困難だったと思われます。検閲を通過できる見込みも定かでないまま、いつ製作の中止を命じられるか、また、いつ関係者が逮捕されるかもわからないという緊張状態で製作されました。テオ・アンゲロプロス監督をはじめこの映画の製作に結集したギリシアの映画人は、ギリシアの民衆の真実の声を届けたいという確固たる意志と並々ならぬ執念をもってこの作品に取り組んだのでしょう。その気迫がひしひしと感じられます。第二次世界大戦中、ドイツによる占領下のフランスで「天井桟敷の人々」(監督マルセル・カルネ、脚本ジャック・プレベール)を製作したフランスの映画人の心意気や実行力と通じるものがあります。

映画「旅芸人の記録」は、1975年のカンヌ国際映画祭に出品されて高く称賛され、国際批評家大賞を受賞しています。

この映画はいわゆる歴史映画ではありません。国のあり様を左右した権力者や政治家は一切登場せず、徹底して民衆の視点で描かれています。旅芸人たちの身の回りの出来事、一座の行く先々で起こる事件を通してギリシアの人々が味わってきた苦難をスクリーンに映し出します。旅芸人という存在とその生きざまに託して描いた歴史です。旅芸人たちのたたずまい、重い荷物を持って歩き続ける姿にギリシアの人々の哀しみが投影されています。一座の座員たちのそれぞれの生き様が、力強くかつ感銘深く描かれています。一座の中での信条の相違や座員間の軋轢は内戦の縮図でもあります。

映画の中で歴史的な経緯について十分な説明はなされていませんので、ギリシアの近現代史について造詣が深くないと内容を完全に理解することは困難と思われます。しかし十分な理解ができていなくても、この映画を見て心が揺さぶられる人は多いと思います。それはこの映画のもつ限りない美しさ、力強さ、深さが類まれな力をもって見る人の心をつかむからです。この映画に込められたギリシアの人々の情念のなせる業でしょうか。

物語は静かに淡々と進行します。衝撃的な事件も悲しい出来事も落ち着いた美しい映像で抑制的に、まるで詩の様に描かれています。4時間近い長尺ですが密度は濃く、長さを感じさせません。

この映画の映像で印象深いのは空と海です。ギリシアと言えば降り注ぐ太陽の光、青く澄み渡った空と海が思い浮かびますが、この映画では沈鬱な曇天が続き海は濁って見えます。抑圧されてきた近代ギリシアの歴史と人々の気持ちを反映しているのでしょうか。

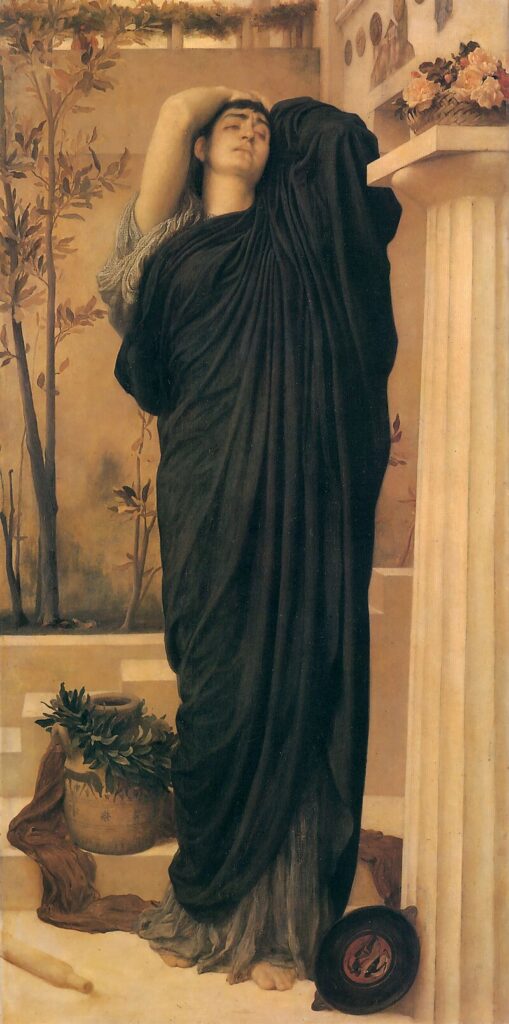

この映画は三つの物語が重なり合って展開します。ギリシアの近現代史、ギリシア神話を下敷きにした旅芸人一座の人間模様、そして一座が演じる劇中劇です。まず、ギリシア神話として有名な「エレクトラ」とギリシアの近現代史を重ね合わせています。一座の人々の名前は、この「エレクトラ」の登場人物の名前に由来しており、家族構成や人間関係はこの神話を下敷きにしています。この神話は色々な形で劇化されていますが、アイスキュロス、エウリピデス、ソフォクレスの古代ギリシアの三大悲劇作家がそろって作品を残しています。この二重構造を通して現代のギリシア人が古代のギリシア人に連なること、そして古代ギリシア文明の精神が今も息づいていることが浮かび上がってきます。

また一座が演じている出し物は、19世紀にギリシアのペシオドスという人の作った牧歌的な田園劇「羊飼いのゴルフォ」です。「ロミオとジュリエット」を思わせる恋愛悲劇ですが、この物語が「エレクトラ」とリンクしつつ映画全体の構造を形成しています。

■映画のあれこれ 独特な演出

アンゲロプロス監督は独特の演出方法と豊かな表現力で知られますが、この作品も実験精神が溢れる脚本、演出、カメラワークが映画を忘れがたいものにしています。

①長回し

この監督の特徴にもなっているカメラの長まわし(カットをせずに長い時間カメラを回し続ける技法)を多用しています。カメラが移動しながら延々とワンカットが続き、それが独特の静謐な雰囲気を醸し出しています。

中でも1945年のダンスホールでの王党派の男たちと左翼の若者たちの歌での戦いをワンカットで撮った場面は、映画的魅力に溢れた場面として有名です。

②現在と過去の交錯

時間軸を自由に操り、現在と過去を自在に行き来しています。長い1カットの移動撮影のうち、最初の部分と終わりの部分では時代が変わっていることがあります。例えば、1941年のドイツ軍による占領の場面に1952年の選挙カーが混入する場面があります。1945年のダンスホールの場面でも、王党派の男たちがホールを出て道を歌い歩く姿を映したカメラが道を進んでいくと、行きつく先は1952年の選挙の集会になっています。

③無人の舞台

登場人物たちがすべて画面の外に去っても、カメラが空になった舞台を撮り続けることもあります。無人となった空間を長々と映し出すのは映画技法上の常識破りですが、アンゲロプロス監督は空舞台に意味をもたせ、見る者を強く引き付けます。それは画面から立ち去った人々の強い思い、中でも無念の思いが残されていることを空の舞台が告げているからであり、同時に立ち去った人々への監督の強い思い入れがあるからでしょう。

④登場人物のモノローグ

登場人物がカメラ目線でモノローグをする場面があります。何分間か観客に向かって語り続けます。これも現在の映画では通常用いない演出方法ですが、監督が特に訴えたかった思いを登場人物に語らせているのでしょうか。

【1940年 座長アガメムノンのモノローグ】ギリシア=トルコ戦争で、ギリシア軍が小アジアに侵攻してトルコ軍に敗北した後、アガメムノンは難民になって小アジアから脱出しようとしました。イタリアの船に拾われ、やっとのことでギリシア本土にたどりつきました。1922年のことです。アガメムノンはその時の苦労を語ります。そして肝心なところでギリシア軍を見捨てたイギリスを「極悪非道」と罵ります。大国のきまぐれに翻弄される屈辱が込められています。

【1945年 エレクトラのモノローグ】エレクトラは秘密警察の厳しい尋問を受けた後、ギリシアの人々の思いを語ります。ドイツ軍から解放された時の熱狂的な喜び、その後のイギリス軍と政府軍による抑圧に対する失望、そして十二月事件以降のアテネでのギリシア人同士の抗争の模様を詳しく話します。解放軍であると信じて歓迎したイギリス軍が実は新たな占領軍であったことへの痛切な思いがひしひしと感じられます。

【1950年 ピュラデスのモノローグ】政府軍と戦って収容所に入れられたピュラデスは、反共産主義への思想の転向を迫られ、転向を表明しました。転向しなければ尋問、監禁、拷問が死ぬまで続くという収容所の過酷な実態をありありと語ります。同胞同士で戦うことになった内戦の無念さ、自国の政府の理不尽さに対する怒りがストレートに表されます。

この様な独特な語り口により映画は印象深いものになっていますが、演出の斬新さで観客の心に訴えかけようとしているのではありません。映画「旅芸人の記録」はギリシアという国とその歴史を見つめるアンゲロプロス監督の目の正確さとギリシアの人々の思いに寄り添う温かさに裏打ちされているからこそ見る者は感銘を受けるのでしょう。

この映画の根底にあるのは人間賛歌です。映画の終盤、見る者の胸に響く場面があります。登場人物の一人が死に、その埋葬をする場面です。わずか数人の参列者は死者に精一杯の力強い拍手を送ります。苦難の時代を懸命に生きたその生き様への賞賛と鎮魂の気持ちを込めた拍手です。これは監督のギリシアの民衆全体への拍手でもあるのでしょう。

最後に、この映画に関する理解を深めるために最適の書物をご紹介します。ギリシアの歴史に関する本は色々出版されていますが、村田奈々子さんの書かれた「物語 近現代ギリシャの歴史」(中公新書)という本はとてもわかりやすく、楽しくギリシアの近現代史を学ぶことができます。この記事を書くにあたっても参考にさせていただきました。アンゲロプロス監督の映画に関心のある方は是非お読みください。

■こちらもおすすめです。 「霧の中の風景」

アンゲロプロス監督は「旅芸人の記録」の他にも、ギリシア内戦を題材にした「エレニの旅」(2004年)をはじめギリシアの現代史に基づいた作品を何作か残していますが、ここでは「旅芸人の記録」の一座が再度登場する「霧の中の風景」をご紹介します。「旅芸人の記録」の13年後の作品です。

〇映画の概要

1988年 ギリシア・フランス・イタリア合作映画

監督 テオ・アンゲロプロス

出演 タニア・パライオログウ、

ミカリス・ゼーケ

ヴェネツィア国際映画祭 銀獅子賞受賞

○あらすじ (ネタバレなし)

12歳の少女ヴーラと5歳の弟アレクサンドロスは、アテネの母子家庭で育てられています。母親からは父親はドイツにいると言われており、二人は父親に会うことを願っています。二人はドイツ行きの国際列車が発車する駅のホームに度々やって来ますが、踏ん切りがつかずに列車に乗ることができません。ある日、二人は意を決して列車に飛び乗り、会ったこともない父親に会いに行くことにします。ここから二人だけの旅が始まります。

○映画のあれこれ

静かで美しい映画です。映像が瑞々しく、繊細な詩のような作品です。

主人公の少女と弟は旅芸人のバスやトラックに便乗させてもらうなどして様々な出会いを経験します。少女が過酷な試練を受けるので見ていてつらくなる場面もあります。しかし二人のたどる旅路は素晴らしく、人生そのものを象徴するような旅です。父親に会いたいという思いが切なく、見る者の心を震わせます。

二人の表情や所作も自然で好演です。出演した二人が他にどの様な活動をしているのか不明なのが残念です。

この作品でも長まわしのカメラワークは健在です。アンゲロプロス監督の作品の中では比較的ストーリーがわかりやすくなっています。セリフは少なめですが、美しい映像が多くのことを訴えかけてきます。意味や解釈を考えさせられる不思議で非現実的な場面やモチーフが唐突に出現することも度々あります。時間が止まったかのように人々が静止してしまう場面や巨大な手の像がヘリコプターで吊られて運ばれる場面などです。現実なのか夢なのか判然としない幻想的な場面ですが、明確な解釈ができなくてもアンゲロプロス監督ならではの世界に素直に入り込むことができ、深い余韻が残ります。

二人が旅芸人の一座に出会う場面が心に残ります。特に青年のオレステスは二人にとても優しく接しますので、二人の心細さに感情移入して見ているとオレステスの存在が頼もしく救いになります。オレステスは「旅芸人の記録」とは別の俳優が演じていますが、その他は「旅芸人の記録」と同じキャストのようで、それも嬉しくなります。

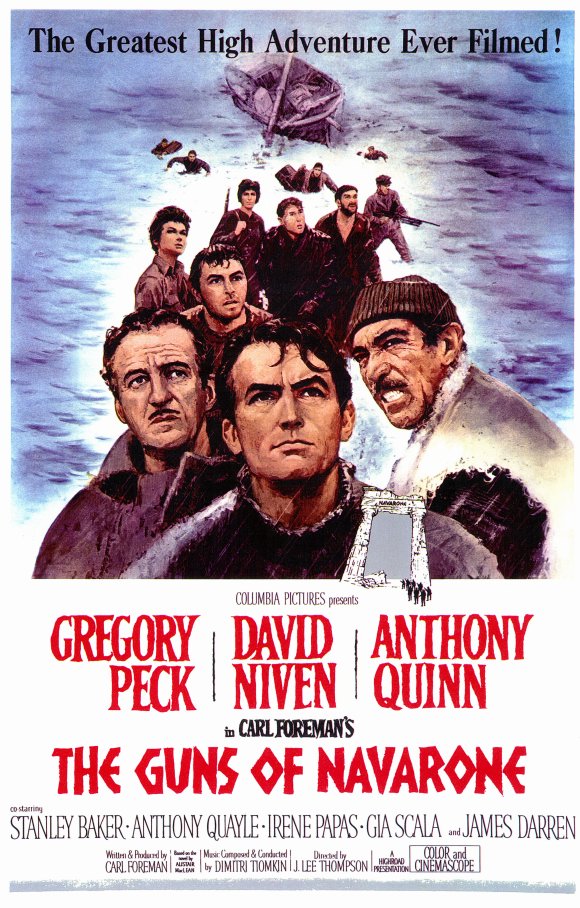

■こちらもおすすめです。 「ナバロンの要塞」

こちらはアンゲロプロス監督作品とはまったく異なる作風の映画ですが、「旅芸人の記録」と同様にドイツによる占領下のギリシアを舞台にした作品です。

第二次世界大戦中、ギリシアをはじめ地中海全域でイギリス・アメリカとドイツ・イタリアの戦いが繰り広げられました。この映画はギリシアの架空の島を舞台にしたイギリスとドイツの戦いを描いたものですが、実際にあったエーゲ海域での戦いに着想を得たものです。占領下のギリシアの民衆の暮らしやギリシア人レジスタンスも登場します。原作は冒険小説の大家アリステア・マクリーンの同名小説です。

○あらすじ (ネタばれ無し)

第二次世界大戦中の1943年、エーゲ海域はドイツが制圧しており、ギリシアのケロス島にイギリス軍の将兵2,000名が取り残されて孤立していました。ドイツ軍が侵攻すればこの島の部隊が全滅するという危機に直面したため、イギリス軍はこの部隊の救出を図ります。しかしドイツ軍は隣のナバロン島に難攻不落の要塞を築き、二門の大砲を据えているため救出が難航していました。そこでイギリス軍は少人数の精鋭部隊を編成し、ナバロン島の要塞に潜入して奇襲攻撃により大砲を爆破する作戦を立案します。ナバロン島は南側だけが高さ約120mのほぼ垂直な絶壁になっているためドイツ軍の警備が手薄になっています。そこで精鋭部隊はその絶壁をよじ登って島に潜入する計画を立てます。

○映画のあれこれ

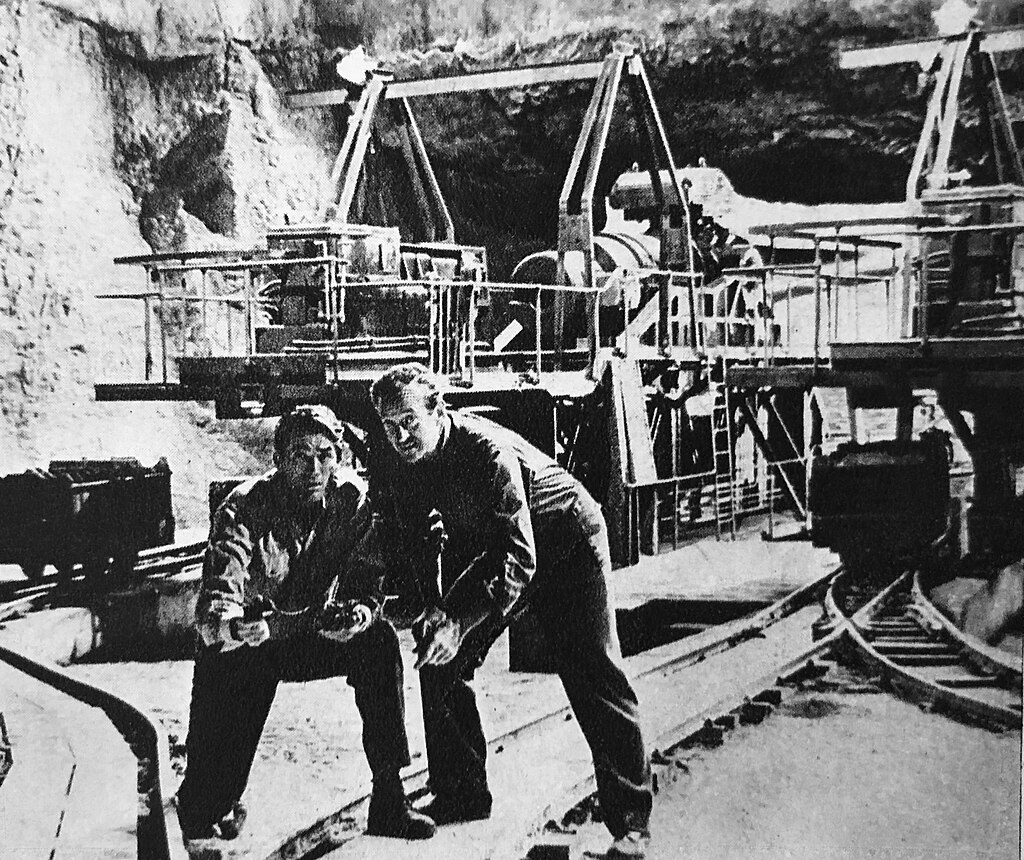

この映画の撮影はギリシア政府、ギリシア軍、イギリス軍の全面的な協力により行われました。航空機も船舶もすべて実物が使用されているので非常にリアルです。要塞のセットも大がかりで、当時の撮影技術を駆使して作られており、見応えのある映像になっています。またギリシアで大規模なロケが行われて現地のギリシア人が多数エキストラで出演していますので、ギリシアの風物を楽しむこともできます。

戦争映画というよりは、命がけのミッションを描く冒険・サスペンス映画といった方がいいかもしれません。危機の連続で手に汗握る展開です。ドイツ軍との駆け引きも緊張感がみなぎり、様々な人間模様も描かれてエンターテインメントとしても一級品です。面白さは今も色あせません。

当時のギリシアの村の様子、特にドイツの占領下で生活を圧迫されたギリシアの人々の苦しさ、自由を渇望する思いが感じられます。ギリシアの軍人やレジスタンスの闘志も描かれます。「旅芸人の記録」でオレステスやピュラデスがレジスタンスとしてドイツ軍と戦っていたのとまさに同じ時期です。村人たちの歌うギリシア民謡が心に残ります。

監督のJ・リー・トンプソンはイギリス出身で様々なジャンルの映画を撮っています。この「ナバロンの要塞」でアカデミー賞の監督賞にノミネートされ、映画も大ヒットして名声を博しました。

出演はグレゴリー・ペック、デヴィッド・ニーヴン、アンソニー・クイなど非常に豪華なメンバーです。グレゴリー・ペックは、「ローマの休日」(1953年ウィリアム・ワイラー監督)の新聞記者役、「アラバマ物語」(1962年ロバート・マリガン監督)の弁護士役などで知られるハリウッドのトップスターですが、この作品でも精鋭部隊のリーダー格を颯爽と演じています。

出演者の中で注目はギリシア人レジスタンスの女性闘士を演じたイレーネ・パパスです。ギリシアを代表する国際的なスターですが、ギリシア悲劇の映画化作品にも出演しています。1962年には「エレクトラ」(マイケル・カコヤニス監督)という作品に出演しています。古代ギリシアの三大悲劇詩人の一人エウリピデスの残した作品を映画化したものですが、イレーネ・パパスは主人公エレクトラを演じています。「旅芸人の記録」に登場する一座は、このギリシア悲劇を下敷きにしたものです。