「ミッドナイト・イン・パリ」はユーモアと皮肉に満ちた独特のコメディ映画で知られるウッディ・アレン監督の作品です。パリを舞台にした幻想的なロマンティック・コメディの傑作で、アレン監督はこの作品で3度目のアカデミー賞脚本賞を受賞しています。この映画の主人公は、芸術と文化が花開いた1920年代のパリに憧れていましたが、魔法のようにその時代にタイムスリップして心酔する芸術家たちと交流します。現在と過去を行き来しつつ、パリの魅力を存分に写し出した魅惑の作品です。また、「ミッドナイト・イン・パリ」に登場する1920年代の芸術家たちのゆかりの映画も併せてご紹介します。

- ■映画の概要

- ■あらすじ(ネタバレ無し)

- ◎歴史的背景 19世紀フランスの歴史

- ◎歴史的背景 フランスの「ベル・エポック」

- ◎歴史的背景 第一次世界大戦とヴェルサイユ条約

- ◎歴史的背景 1920年代のフランス:「狂騒(狂乱)の時代」

- ■映画「ミッドナイト・イン・パリ」のあれこれ

- ■「失われた世代」(Lost Generation)とフィッツジェラルド

- ■「グレート・ギャッビー」とその映画化

- ■1920年代の美術とシュールレアリスム

- ■サルバドール・ダリと映画「白い恐怖」

- ■ルイス・ブニュエルと映画「皆殺しの天使」

- ■コール・ポーターと名作ミュージカルの映画化作品「絹の靴下」

- ■コール・ポーターの名曲集「地中海殺人事件」

- ◎歴史的背景 その後(「狂騒(狂乱)の20年代」の終焉)

■映画の概要

2011年アメリカ・スペイン合作映画

監督 ウッディ・アレン

出演 オーウェン・ウィルソン、レイチェル・マクアダムス、マリオン・コティヤール、

レア・セドゥ

アカデミー賞 脚本賞受賞

■あらすじ(ネタバレ無し)

2010年、ハリウッドの映画脚本家として成功しているギル(オーウェン・ウィルソン)はワンパターンである娯楽映画の脚本執筆に虚しさを覚え、小説家への本格的な転身を夢見て処女小説を執筆中です。ギルは婚約者のイネス(レイチェル・マクアダムス)とその裕福な両親と共にパリを訪れています。パリを愛するギルはパリへの移住を望んでいますが、現実主義者のイネスはアメリカ以外には住まないと言って取り合いません。

ギルとイネスは、イネスの友人ポールと遭遇し共にパリの街を回ります。イネスはポールを気に入っていますが、ギルはインテリぶって歴史や美術の知識をひけらかすポールを不快に思います。また、ギルがパリの1920年代を「黄金時代」と呼んで郷愁を抱いているのに対し、イネスとポールはそれを懐古趣味だとして馬鹿にします。

ある夜、ワインの試飲会に参加した後、ギルは一人でパリの街で迷ってしまい、途方に暮れて物思いにふけります。時計台が午前零時の鐘を鳴らすと黄色いプジョーのアンティークカーが現れ、乗っていた男女がギルを誘います。連れて行かれたパーティで、ギルはF・スコット・フィッツジェラルドと妻のゼルダと名乗る夫婦に会い当惑します。さらにピアノを弾いているのはコール・ポーターであり、パーティの主催者はジャン・コクトーであると聞かされて驚愕します。そこで自分が1920年代のパリに迷い込んだことがわかります。ギルはフィッツジェラルド夫妻に連れられて別のクラブに行きますが、そこではジョセフィン・ベイカーが踊っています。さらに「ポリドール」という店に連れて行かれると、そこでアーネスト・ヘミングウェイに会います。ギルはヘミングウェイに自分の小説を読んでほしいと頼みます。ヘミングウェイは、自分は読まないが代わりにガートルード・スタインを紹介しようと言い、それを聞いたギルは感激します。

この映画の主人公ギルは憧れていた1920年代のパリにタイムスリップします。また、映画の後半では19世紀末のパリも訪れることになります。それではこれらの時代に至るまでの19世紀のフランスの歴史の流れを見ていきましょう。19世紀のフランスは政治体制が目まぐるしく交代する激動の時代でした。

なお、18世紀末以降のフランスの歴史については、「天井桟敷の人々」の記事でも紹介していますので、そちらもご覧ください。

◎歴史的背景 19世紀フランスの歴史

19世紀のフランスはナポレオンの時代から始まります。ナポレオン戦争の後、ウィーン会議が開かれ、ウィーン議定書が締結されました。フランス革命以前の王朝と政治体制に回帰する「正統主義」が原則とされました。そして列強の「勢力均衡」により、革命や戦争の再発を防ごうとします。この復古的な国際秩序はウィーン体制と呼ばれています。

しかしフランス革命の影響から、自由主義、国民主義(ナショナリズム)がヨーロッパ各地に広がっていました。フランスでも自由と平等を求める精神が人々の意識に浸透していきました。

フランスではブルボン朝が復活し、ルイ18世が国王になります(復古王政)。王政が復活しましたが立憲君主制であり、所有権の不可侵や法の下の平等、言論・出版の自由などのフランス革命の成果は保障されていました。憲法が定められ議会も設置されますが、制限選挙によるものです。国王が貴族の権限を強化しようとするのに対し、人民主権など政治体制の近代化を求める運動が続きます。1824年にシャルル10世が即位すると反動政治を強め、フランス革命以前の時代に戻そうとします。1830年の選挙で自由主義者が勝利すると、国王は議会を解散します。さらに出版の自由を停止し、選挙権への制限を大幅に強めます。7月にはそれに反発して学生、労働者、市民など民衆がパリで蜂起し、バリケードを築きます。結局、国王は国外への亡命を余儀なくされます。これが「七月革命」です。

七月革命により復古王政は倒れました。その後の政治体制も立憲君主制となり、自由主義者であると言われていたルイ・フィリップを新しい国王に迎えます。ブルボン家の分家の出身です。新しい憲法が制定され、選挙制度も新しくなりますが選挙権は有産者に限られます。議会は産業資本家や銀行家等の上層ブルジョワジーが支配的になり、政権はその利益の保護を図ります。

七月王政期は、フランスにおいても産業革命が大きく進展した時期です。技術革新により工場生産が拡大し、経済は農業から工業中心に転換します。産業資本家が台頭する一方、労働者層も形成されます。労働者の勤務条件や生活環境は劣悪なものであったため、労働運動も活発になります。

市民の間ではルイ・フィリップ政権への批判が強まります。選挙制度の改正を求める運動が「改革宴会」という集会により展開されました。政府が改革を拒否したことから1848年に市民が蜂起して二月革命が起きます。これにより国王は退位、共和政が宣言されて臨時政府が成立しました(第二共和政)。フランスでの動きが発端となってヨーロッパ各地で様々な民族運動が発生し、ウィーン体制は終わりを迎えます。

しかしフランスの臨時政府には穏健な共和派から労働者や社会主義者まで様々な人々が参加しており混乱が続いたため、民衆は統合と安定を求めるようになります。そうした中で行われた大統領選挙でナポレオン1世の甥であるルイ=ナポレオンが圧倒的な支持を得て大統領になります。

さらに大統領自らが軍を率いてクーデターを起こし、国民投票での支持を受けて皇帝位につきます。ルイ=ナポレオンはナポレオン3世となり、1852年に第二帝政が始まります。第二帝政期には積極的な産業保護政策等によりフランスの近代化が進みます。また、ナポレオン3世の指示によりセーヌ県知事のオスマンという人物がパリの街の大改造を行っています。広場を中心とした放射状の道路、公園、上下水道などが整備され、パリは近代都市に生まれ変わりました。

しかし外交政策の失敗等からナポレオン3世の権威は失墜します。1871年にはプロイセンとの普仏戦争に敗れて第二帝政は終わり、共和政となります。その直後には人類史上初の市民による自治政府であるパリ・コミューンが誕生し、それに対する鎮圧という波乱の幕開けになりましたが、1875年には憲法が定められ本格的に共和政が始まりました(第三共和政)。

それでは19世紀末から1914年に第一次世界大戦が始まるまでの時代、後に「ベル・エポック(よき時代)」と呼ばれる時代を見てみましょう。この映画の舞台の一つとなる時代です。

◎歴史的背景 フランスの「ベル・エポック」

この時代を「ベル・エポック」と呼ぶのは、第一次世界大戦後にこの時代の平和な生活や華やかな文化を懐かしんでこう呼んだことに起因するようです。フランスは普仏戦争の敗北から急速に国力を回復します。ルノーなどの自動車産業を中心に工業力も発達します。第三共和政という形で政治体制が固まり議会中心の政治運営となりますが、小党が分立して強力な政権はできません。国内では普仏戦争で失ったアルザス・ロレーヌ地方の奪回を主張する対独強硬論が根強く、右派と軍部が勢力を伸ばします。一方では労働組合を中心としてデモやストライキなどの直接行動を重視するサンディカリズムが台頭し、社会主義勢力も成長します。第三共和政の政府は左右両方からの攻勢を受けて不安定でした。

この時期のフランスを取り巻く国際情勢はドイツとの関係がポイントになります。普仏戦争でフランスを破ったプロイセンはドイツ統一を成し遂げます。ドイツの宰相ビスマルクはフランスの反撃に備えて、フランスを孤立させることを外交政策の主眼とします。しかしビスマルクがドイツの皇帝ヴィルヘルム2世と衝突して失脚し、ヴィルヘルム2世の新しい世界戦略が始まると状況が変わり、ドイツとロシアとの関係が悪化します。この機会にフランスはロシアに接近して1894年に露仏同盟が成立しますが、緊迫した国際情勢が続きます。

この時代は世界の中でヨーロッパ各国が経済的、軍事的に優位に立っており、海外に植民地を拡大する帝国主義の時代でもありました。フランスもヨーロッパ列強の一員として植民地政策を展開します。アフリカではアルジェリアとチュニジアを保護国化し、モロッコからサハラ砂漠を横断して東岸のジブチの方面に向かうアフリカ横断政策を採ります。これはアフリカ縦断政策を採るイギリスと対立することになり、1898年ナイル川上流のスーダンで衝突の危機(ファショダ事件)が生じますが、この時はフランスが譲歩して撤退しました。

東南アジアでは、1884年の清仏戦争と翌年の天津条約を経てベトナムを保護領とします。さらに1899年にはラオスを保護国化してフランス領インドシナ連邦が成立します。

この時代には後に「ドレフェス事件」と呼ばれることになるユダヤ系軍人に対する冤罪事件が起きました。この事件は当時の共和政政府を揺るがし、国論を二分する大事件となりました。事件の背後には軍部や右翼、さらには大衆にも反ユダヤ主義が根強く浸透していたことがあります。なお、『「ゾラの生涯」と「オフィサー・アンド・スパイ」』の記事では、この事件を取り上げた二つの映画をご紹介しています。どちらもドレフェス事件の実話をもとに作られています。

この事件の教訓として宗教と国家の関係が見直されます。フランスでは中世以来の伝統でカトリック教会と国家が結びついていました。軍部とカトリック教会の反ユダヤ主義が冤罪事件の背景にあったことから、1905年に政教分離法が成立し、国家と宗教の分離、個人の信仰の自由という原則が確立しました。

フランスの国内社会では産業が発展して資本主義が成熟します。人々は平和と繁栄を謳歌します。

1900年にはパリ万国博覧会が開催されました。各国の産業や芸術の成果が展示され、約5000万人が入場しました。フランス革命100年を記念してエッフェル塔が建てられ、鉄道網の拡充、地下鉄の開通など交通、通信、出版などが発展しました。ボン・マルシェなどのデパートには買い物客があふれ、都市の消費文化が急速に発展しました。大量消費社会に移行する先駆けとなる時代です。大衆文化が花開き、現代に続く生活様式が始まった時期です。

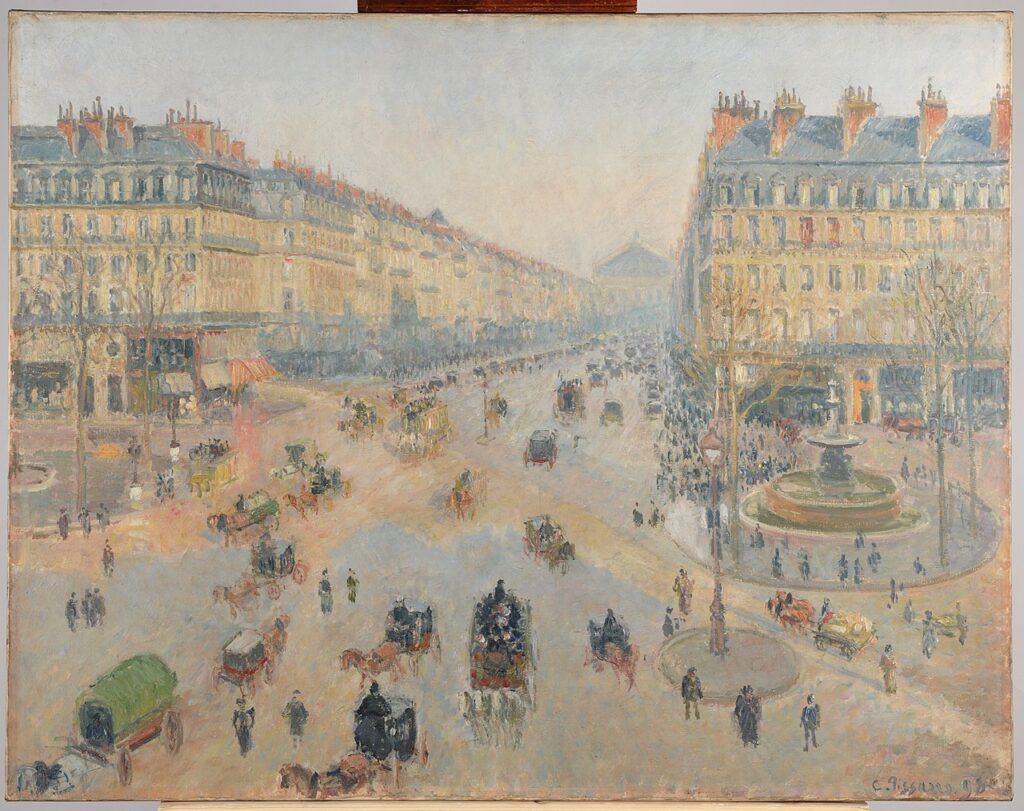

パリに人口が集中し、「文化と芸術の都」として世界中の憧れの的となります。この時代のフランスでは数々の新しい芸術運動が起きます。美術では、19世紀後半からルノワール、モネ、セザンヌなど印象派の画家たちによる新たな挑戦が始まっていました。伝統的な技法や理想化された主題によらず、自然の光や大気の効果、時のうつろいに着目します。日常的な生活や身近な風景を題材に感覚を重視した新しい方法で表現し、当時の人々に衝撃を与えました。

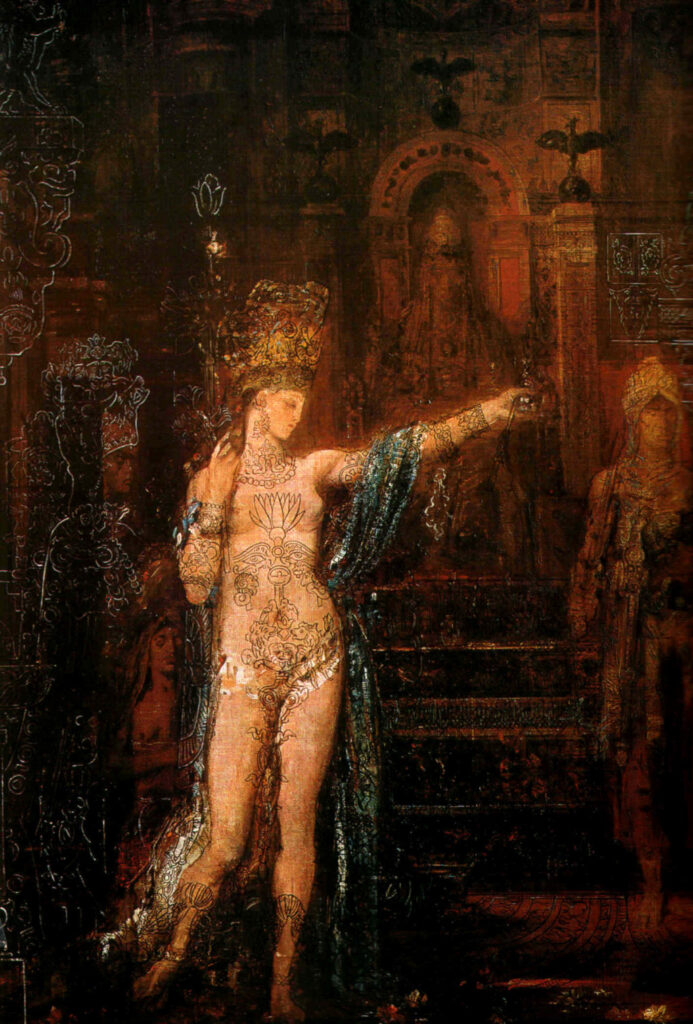

19世紀末には象徴主義の運動が登場します。当時の急速な近代化と物質文明の進展、これにより人間の精神性が軽んじられることへの反発や危機感が背景にあります。神秘的なものや超自然的なもの、さらには人々の心に潜む恐れや苦悩など内面的なものを目に見えるもの(象徴)におきかえて表現しました。詩人ボードレールの「悪の華」が有名ですが、ステファヌ・マラルメ、ポール・ヴェルレーヌなどの詩人も知られています。文学を皮切りに美術や音楽、演劇など幅広い分野の芸術運動となりました。美術では、ギュスターヴ・モローやオディロン・ルドンが忘れがたい作品を残しています。

また画家のトゥールーズ=ロートレックが、モンマルトルの盛り場の光景を題材にこの時代の華やかで享楽的な雰囲気を活き活きと写し取っています。

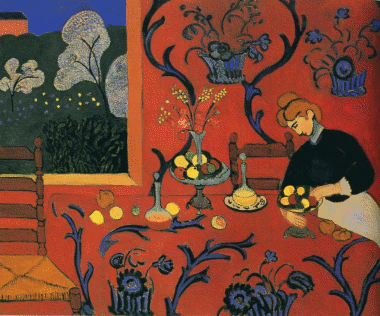

さらに20世紀初頭には新たな展開が見られます。目に映る色彩ではなく心で感じる色彩を大胆な表現で描き出すことを特色とするフォーヴィズム(マティス、ヴラマンクなど)、複数の視点や角度からのイメージを一枚の画面に集約するなど様々な視覚的実験を試みるキュビズム(ピカソ、ブラックなど)が登場します。

また、植物などをモチーフとして曲線を組み合わせる装飾デザインであるアールヌーボーが開花し、建築物、地下鉄、工芸品、家具や調度などに幅広く用いられました。ガラス工芸のエミール・ガレが有名です。

◎歴史的背景 第一次世界大戦とヴェルサイユ条約

第一次世界大戦の背景にはヨーロッパ列強の領土や植民地をめぐる対立がありましたが、直接的には1914年、バルカン半島北西部のサラエヴォ(当時オーストリア領)でオーストリアの帝位継承者夫妻がセルビアの青年に暗殺される事件が発生したのを契機に戦争が始まりました。ヨーロッパの主要国は二つの陣営のいずれかに加わって大戦争に突入しました。ドイツ、オーストリア、オスマン帝国などの同盟国と、イギリス、フランス、ロシアなどの連合国の間の戦争です。

ドイツは開戦後すぐにヨーロッパの西部と東部で進撃を開始します。西部では中立国であるベルギーの領土に侵入してフランスに攻め込みます。フランスはマルヌの戦いでドイツの進撃を阻止し、そこからは双方が塹壕に入ってにらみ合いが続き、膠着状態になります。

一方の東部戦線はドイツとロシアの戦いです。ドイツはタンネンベルクの戦いで勝ちますが、決定的な勝敗はつかずにドイツ軍優勢のまま長期化します。戦争では毒ガス、戦車、飛行機などの新兵器も用いられました。各国は総力戦となり激しく消耗しますが、ドイツの無制限潜水艦作戦を契機に1917年4月にアメリカが連合国側で参戦して戦争は最終段階に入ります。

戦争の長期化により食料不足等で国民生活が窮乏していたロシアでは、1917年3月、民衆が蜂起してついに革命が起きます。11月にはソヴィエト連邦が成立し、ドイツとブレスト・リトフスク条約を結んで戦争から離脱します。ドイツでも国内の不満が増大しており、1918年11月、キール軍港での水兵の蜂起を契機に革命が起き、皇帝ヴィルヘルム2世が退位して連合国と休戦します。こうして大戦は連合国側の勝利で終わりました。

この大戦でフランスは戦勝国となりましたが、国土が戦場になったため人的にも物的にも大きな被害を受けました。そのためドイツに対する復讐心が非常に強く、1919年1月からのパリ講和会議では対ドイツの強硬姿勢を貫きます。6月に締結された講和条約(ヴェルサイユ条約)では、ドイツに奪われていたアルザス・ロレーヌ地方がフランスに返還され、ドイツに巨額の賠償金を課し、軍備を制限するなどドイツにとって過酷な内容となりました。ドイツではヴェルサイユ条約に反発する感情が強まりました。またフランスは旧ドイツ帝国の植民地や旧オスマン帝国領の一部を委任統治領として獲得しました。

第一次世界大戦が終わると、映画「ミッドナイト・イン・パリ」の主人公ギルが最も憧れた1920年代になります。

◎歴史的背景 1920年代のフランス:「狂騒(狂乱)の時代」

大戦後のフランスの国内政治では1919年7月の総選挙で保守と中道による連立政権が成立します。しかし一方では社会主義系の組織も拡大していきます。

フランスは国際社会では1920年に新たに発足した国際連盟の常任理事国となり、大国として国際平和に貢献する責務を負うことになります。しかし対独強硬姿勢は変わらず、荒廃した国土の復興に多額の費用を要することもあってドイツからの賠償金を厳しく取り立てます。1923年には賠償金の支払いの遅れを理由にベルギーと共にドイツの工業地帯であるルール地方の占領を強行しました。

国内政治では、保守系の政権に対する不満が高まり、1924年には左翼連合による政権が誕生します。

その後ドイツの賠償金の支払いについては、アメリカがドイツを支援するドーズ案、ヤング案が提案されて解決の道筋が見えてきます。1925年のロカルノ条約によりドイツとフランスの国境地帯の安全保障がなされたこともあり、フランスのドイツに対する警戒心もやわらぎます。フランスの外相ブリアンは当時のドイツの外相であったシュトレーゼマンと組んで協調外交を進め、アメリカの国務長官ケロッグと協力して不戦条約を成立させます。このように1920年代は国際協調の機運が高まりました。

フランスの戦後復興が進むとともに経済の発展が軌道に乗り、急速に近代化が進みます。天然資源が豊富にあるアルザス・ロレーヌ地方がフランスに復帰したこともあり、鉄鋼産業が著しく発展するなど工業分野が成長します。

この1920年代は第一次世界大戦と世界恐慌にはさまれた時期ですが、フランスは「狂騒(狂乱)の時代」と呼ばれる華やかな時代でもあります。「黄金の20年代」と呼ばれることもあるようです。

その背景としては、同時代のアメリカ社会が「狂騒(狂乱)の20年代」と言われる時代でした。第一次世界大戦後、大戦で荒廃したヨーロッパ各国の地位は低下し、大戦での直接の被害が無かったアメリカは世界一の経済大国となります。アメリカは未曽有の好景気に沸き、科学技術が発展し著しい経済成長を続けます。消費者の需要も増大して大量消費の時代となります。自動車が一般大衆に普及し、洗濯機、冷蔵庫、ラジオなど大衆向けの耐久消費財が登場するなど生活様式が大きく変化しました。ハリウッド映画が新たな娯楽として発達し、ジャズの人気が広がりました。なお、この時代のアメリカの様子については、「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ」の記事でも紹介しています。

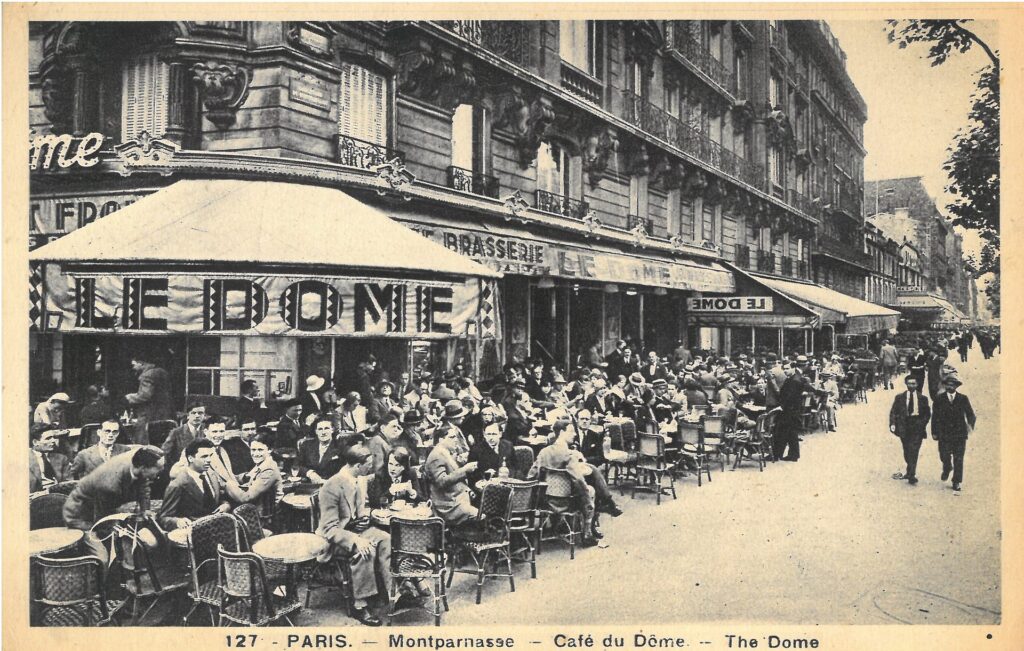

1920年代の半ば以降はヨーロッパ各国でも経済が発展し、この様な大量消費の生活様式や大衆娯楽がアメリカからヨーロッパにも広がりました。フランスでも1920年代、特にその後半は国際政治の安定を背景に著しい経済成長を遂げました。生活様式の転換も進みます。映画、ラジオなどのメディア、自動車などの乗り物、電気、水道、家電製品などの快適な近代生活、いわば現代の都市のライフスタイルの多くがこの時期までに成立したと言われています。パリには平和と活気が戻ります。文化が成熟し、様々な芸術が花開きます。パリは19世紀末の「ベル・エポック」の時代と同様に文化と芸術の面で世界の中心となります。またツーリズムの発達もありアメリカをはじめ各国からの観光客や滞在者がパリに集りました。アメリカの知識階層の目も「芸術の都パリ」に向けられ、小説家や芸術家などが大挙してパリに渡りました。

こうしてパリの街はさらに賑わいを増しました。芸術家や若者をはじめ多くの人がモンマルトルやモンパルナスのパブ、ブラッスリー(飲食店)、ダンスホールなどに集まり、多くのパーティーが開かれ、議論を戦わせ、狂騒し熱狂しました。その裏には戦争の恐怖を忘れて未来への希望に酔いしれたいという思いがあったようです。

まさに、パリが華やかに浮かれた黄金の時代でした。「ミッドナイト・イン・パリ」のギルは、この時代の高揚した空気と解放感に憧れたのでしょう。

■映画「ミッドナイト・イン・パリ」のあれこれ

ウッディ・アレン監督はアカデミー賞に史上最多である24回ノミネートされ、1979年の「アニーホール」で監督賞と脚本賞を、1986年の「ハンナとその姉妹」で脚本賞を受賞しています。この「ミッドナイト・イン・パリ」でも脚本賞を受賞しており、アレン監督の作品の中でも最大のヒット作の一つとなりました。

1920年代を理想の時代と信じる主人公ギルはその1920年代にタイムスリップをします。午前零時の鐘に導かれるように曲がり角にクラシックカーが現れると瞬く間に活気みなぎる1920年代のパリに変わります。SF的な場面も説明もまったく無く、一気に時代が変わりますが、見る側も抵抗もなく受け入れられます。名前や顔がよく知られた錚々たる芸術家たちが次から次へと登場します。それぞれの特徴をとらえた外見や会話が楽しく、登場する芸術家たちについて多少の予備知識があった方がより楽しめますが、知識がなくてもウッディ・アレン映画の醍醐味は満喫できます。

94分というコンパクトな上映時間ですがまったく無駄がなく、ひと時たりとも飽きさせないストーリー展開、美しいパリの映像、そしてセンチメンタルな音楽が混然一体となっています。ウイットの効いた軽妙洒脱な会話、上質なユーモア、軽やかな語り口はウッディ・アレンならではの名人芸です。アレンの初期の作品には、才気走りすぎた作風が鼻につくという拒否反応を示す向きもありましたが、この作品ではそういった癖の強さも影を潜め、まさに円熟の域に到達したアレンの温かみのある深い人生観が感じられます。

人はしばしば現在に不満を持ち過去を美化しがちですが、「今の現実も捨てたものではない、楽しんで生きよう」というシンプルなメッセージが伝わって来ます。一方では、過去への回顧を決して否定しているわけではなく、郷愁を楽しむ気持ちも美しくロマンティックなものだと言っているのでしょう。

ニューヨークのユダヤ人の家庭に生まれ育ったウッディ・アレンは、その作品の多くがニューヨークを舞台としてきました。その後、ロンドンやバルセロナなどヨーロッパでも映画を撮ってきましたが、この作品ではまさに満を持して全編パリを舞台とします。冒頭のパリの街角のスケッチから引き込まれます。印象派の明るい絵画のようなパリの街の一日が紹介されますが、何度見ても魅入られてしまいます。また、多くの人に愛されてきたパリの風景が作品の随所に登場します。

アレンは初期の代表作「マンハッタン」(1979年)の冒頭で愛するニューヨークの街をモノクロの画面で描き、幻想的でノスタルジックな画面を創り出しました。今回の「ミッドナイト・イン・パリ」では鮮やかな美しい色彩でパリの魅力を紹介します。現在のパートも過去のパートもやさしさにあふれた夢のようなパリで、見るたびに新しい魅力が発見されます。ずっとこの空気に浸っていたいと思わずにはいられない珠玉の名作です。

主人公ギルを演じたのはオーウェン・ウィルソンです。戦争映画「エネミー・ライン」(2001年ジョン・ムーア監督)で主役を演じ、「ダージリン急行」(2007年)などのウェス・アンダーソン監督のコメディでいい味を出してきました。この作品でも1920年代に迷い込んでとまどいながらも喜びを隠しきれないギルを活き活きと演じています。

By Attit, CC BY-SA 3.0, Link

主人公を取り巻く女性たちがそれぞれに魅力的です。主人公ギルの婚約者イネスを演じたのはレイチェル・マクアダムスです。現代的で主人公とは価値観が異なる損な役回りですが、いかにもアメリカ人という雰囲気で、はつらつとした輝きを見せています。

タイムスリップした1920年代でギルが出会うアドリアナを演じたのが「エディット・ピアフ 愛の賛歌」(2007年オリヴィエ・ダアン監督)でアカデミー賞主演女優賞を受賞したマリオン・コティヤールです。深夜のパリでチャーミングで神秘的なオーラを放っています。

主人公の夢を理解できるアンティークショップの店員ガブリエルがレア・セドゥです。短い登場時間ですが、忘れがたい存在感です。なおロダン美術館の学芸員が登場しますが、当時のフランスのサルコジ大統領の夫人であるカーラ・ブルーニが扮しています。

過去のパートの芸術家については、力のある俳優たちがまさに役になりきった演技を見せてくれます。特に「戦場のピアニスト」(2002年ロマン・ポランスキー監督)に続き2024年の「ブルータリスト」(ブラディ・コーベット監督)で2度目のアカデミー賞主演男優賞を受賞したエイドリアン・ブロディが扮したサルバドール・ダリは本人そっくりで、強烈なインパクトです。ガートルード・スタインに扮したキャシー・ベイツも、物語の要となる重要な役を自然に演じてさすがの名演です。

それでは「ミッドナイト・イン・パリ」の過去のパートに登場する芸術家たちに関係する話題と、そのゆかりの映画をご紹介します。まず文学からです。

■「失われた世代」(Lost Generation)とフィッツジェラルド

文学では「失われた世代」と呼ばれる作家たちが登場します。この呼称は1920年代から1930年代に活躍したアメリカの若い作家の一群を言います。第一次世界大戦の悲惨な現実に直面して既成の価値観や思想に対して懐疑的になった若い人々で、新しい生き方を求めてヨーロッパに渡り、パリに滞在して活動しました。代表的な作家はアーネスト・ヘミングウェイ、F・スコット・フィッツジェラルド等です。

「失われた世代」という呼称は1920年代のパリでアーネスト・ヘミングウェイに対してガートルード・スタインが投げかけた言葉に由来すると言われています。ガートルード・スタインは、20世紀初頭からパリに定住していた作家であり、若い画家たちの後援者でもあった女性です。バリの文学界で大きな影響力をもっており、自身も実験的な作品を発表して「言葉の料理人」と言われました。当時スタインの家は若い作家や画家たちのサロンのようになっていたと言われており、「ミッドナイト・イン・パリ」でも主人公ギルがスタインの家を訪問します。

ここでlost という語が日本では「失われた」と訳されていますが、享楽に溺れたという虚無的な意味や生きる意義を見失ったという「迷子の」の意味で理解したほうがわかりやすいようです。

彼らは独自の文学スタイルを確立し、後にはアメリカに帰ってさらに活動を続けます。このパリ在住の時期に生み出された作品の中には、ヘミングウェイの「日はまた昇る」(1925年)、フィッツジェラルドの「グレート・ギャッビー」(1926年)など後にアメリカ文学史上の名作と言われるものも多く含まれています。

パリの「失われた世代」を描いた映画には1988年の「モダーンズ」(アラン・ルドルフ監督)があり、ヘミングウェイやガートルード・スタインが登場します。また、1987年の「月の出をまって」(ジル・ゴッドミロー監督)はガートルード・スタインとその秘書の友情の物語です。

「ミッドナイト・イン・パリ」で主人公ギルが最初に出合い、色々な場所に案内してくれるのがF・スコット・フィッツジェラルド夫妻です。F・スコット・フィッツジェラルドは大学を中退して陸軍に入隊し、除隊後の1920年に「楽園のこちら側」でデビューして全米でベストセラーになりました。同年にゼルダ・セイヤーと結婚し、二人の華やかな暮らしぶりも話題になりました。

多くの作品が高く評価され名声を博しましたが、晩年は妻ゼルダの病気などもあり1940年に失意のうちに亡くなっています。

遺作となった「ラスト・タイクーン」は未完のまま残されましたが、1941年に出版されました。1976年には映画化されています。ハリウッドの映画界を舞台にしたラブストーリーで、主演のロバート・デ・ニーロをはじめ豪華なキャストも話題になりました。エリア・カザン監督の最後の作品となりました。

また、フィッツジェラルドの短編小説をもとにデヴィッド・フィンチャー監督が「ベンジャミン・バトン 数奇な人生」という映画を撮っています。主演はブラッド・ピットです。80歳で生まれ、年を取るごとに若返っていく男の不思議な人生を、第一次世界大戦から第二次世界大戦にまたがる激動の歴史を背景に描いた傑作です。

妻のゼルダ・フィッツジェラルドは夫のスコットと共に社交界で注目を浴びましたが、自由奔放で無軌道な振る舞いから、夫を振り回す「わがままな悪妻」というレッテルを貼られています。しかし一方では夫のスコットの作品のモデルになるなどスコットに材料やインスピレーションを提供するミューズでもありました。自身でも自伝的小説である「ワルツは私と」などの作品を残しています。男性社会であった時代に自立した女性を目指した才女としても評価されています。

ゼルダの伝記映画を作ろうという動きがあったようですが、未だ実現していません。

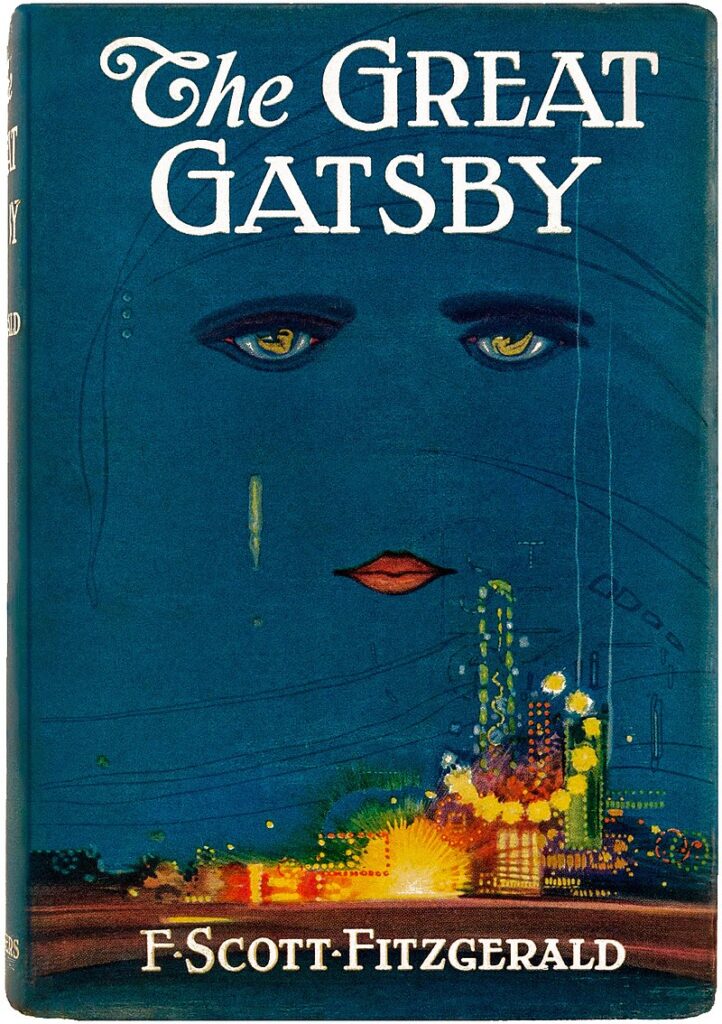

■「グレート・ギャッビー」とその映画化

フィッツジェラルドの代表作「グレート・ギャッビー」は1925年に出版され、その後も世代を超えて多数の読者に読み継がれています。格調の高い文章は日本でも人気で、何度か翻訳されています。作家の村上春樹は自分が最も影響を受けた作品の一つとして、この小説を翻訳しています。映画「ミッドナイト・イン・パリ」にフィッツジェラルドと共に登場するヘミングウェイもエッセイ「移動祝祭日」の中でこの作品を賞賛しています。

第一次世界大戦後のニューヨーク郊外を舞台に、失った恋人への狂おしいまでの情熱から巨万の富を築いて愛を成就させようとする男の物語です。これまでに5回映像化されています(うち1回はテレビ映画)。そのうち3回目の映像化である1974年の映画をご紹介します。

〇映画「華麗なるギャツビー」の概要

1974年アメリカ映画

監督 ジャック・クレイトン

出演 ロバート・レッドフォード、ミア・ファロー、サム・ウォーターストン

アカデミー賞 衣装デザイン賞、編曲賞受賞

〇映画「華麗なるギャツビー」(1974年版)のあらすじ(ネタバレ無し)

1922年、「狂騒の20年代」と呼ばれたアメリカが舞台です。この物語の語り手であるニック・キャラウェイ(サム・ウォーターストン)はアメリカ中西部の裕福な家の出身で、心優しく物静かな青年です。証券会社に勤務し、ニューヨーク郊外のロングアイランドに引っ越してきます。大学時代の友人のトム・ブキャナンと妻のデイジー(ミア・ファロー)の屋敷に招かれることもあります。

ニックの家の隣には入り江に面した大邸宅があり、ジェイ・ギャツビー(ロバート・レッドフォード)という謎に包まれた人物が住んでいます。ギャツビーの屋敷では毎日着飾った男女が多数訪れて豪華なパーティが催されており、ニックも招かれます。ニックはパーティの客たちがギャツビーについて正確には何も知らず、様々な憶測を呼んでいることを知ります。

ニックはある晩、パーティの後、ギャツビーが静寂の中を一人たたずみ、対岸に冷たく輝く一点の光をじっと見つめている姿を目にします。ニックは徐々にギャツビーとの親交を深め、ギャツビーの胸に秘めた思いを知るようになります。ギャツビーとトムの妻デイジーはかつて恋人同士でしたが、当時ギャツビーは貧しく、ギャツビーが第一次世界大戦に従軍している間にデイジーは富豪のトムと結婚していました。戦争から戻ったギャツビーには、デイジーは手の届かない存在になっていました。デイジーを忘れることができないギャツビーは、禁酒法の時代の混乱に乗じて莫大な財産を築きます。連日繰り広げるパーティはデイジーに再会するためのものでした。

〇映画「華麗なるギャツビー」(1974年版)のあれこれ

ハリウッド映画の大作の醍醐味を満喫することができます。美しさ、華やかさとその裏にある切なさ、虚無感といった原作のもつ独特の雰囲気を傷つけることなく映像化しています。成り上がってきた男の光と影、虚構の人生とそのはかなさが胸に迫ります。

贅を凝らした映像の豪華さに目を見張ります。パーティの空虚な喧噪の描写も見事です。刹那的な享楽に浮かれる人々の姿がまさに好景気に沸いた「狂騒の20年代」の空気感を象徴しています。この映画には朽ち果てたようなメガネの看板がたびたび登場します。その冷たい眼差しは虚栄に満ちた上流階級の身勝手さ、非情さをじっと見つめているかのようです。

配役も素晴らしいです。主人公ギャツビーを演じたのは1970年代のトップスターだったロバート・レッドフォードです。ダンディな謎の人物を颯爽と演じています。裏稼業でのし上がった人物という役柄ですが、上流階級の人々にはない人間らしさ、純朴さを見後に醸し出しています。

ギャツビーが愛したデイジーにはミア・ファローが扮していますが、揺れ動く心情を巧みに演じています。ファローは数多くの有名作品に出演していますが、この作品の後、1980年代にはウッディ・アレン監督作品にも出演するようになります。そしてサム・ウォーターストンが演じた語り手ニックの温かい眼差しが映画を見る者の救いになります。

多くの傑作を生みだした70年代ハリウッド映画の一つとして、今もなお輝きを失わない作品です。

なお、邦題が「暗黒街の巨頭」(エリオット・ニュージェント監督)となっている1949年の映画が「グレート・ギャッビー」の2回目の映画化です。西部劇の人気作「シェーン」で有名なアラン・ラッドがギャツビーを演じています。また、2013年バズ・ラーマン監督による映画「華麗なるギャツビー」が5回目の映像化です。今も活躍中のレオナルド・ディカプリオがギャツビーを演じています。どの映像化もそれぞれの解釈で「グレート・ギャッビー」の世界をスクリーンに再現しており、いずれも十分楽しめます。

続いて美術の分野です。

■1920年代の美術とシュールレアリスム

まず装飾芸術の分野では、19世紀末から流行したアールヌーボーに続き、1910年代半ばからはアール・デコの流行が始まり、1920年代には世界的に広まりました。曲線的であったアールヌーボーとは対照的に幾何学的、直線的な図形をモチーフにした装飾で、簡潔で合理的なデザインが特に好まれました。

また、19世紀後半に始まった印象派に続き19世紀末には象徴主義、20世紀初頭にはフォーヴィズムやキュビズムが次々と登場してフランスはますます各国の芸術家たちの注目を浴びます。

さらに1920年代の新しい芸術運動の一つが「シュールレアリスム」です。急速に進展する近代化への反発を背景としており、日本では「超現実主義」とも言われます。1924年、詩人アンドレ・ブルトンが「シュールレアリスム宣言」で合理主義や理性の偏重が人間性を阻害するとしたことから本格的に始まりました。 フロイトの精神分析や心理学の影響を受け、夢、無意識、幻覚、想像など非合理の分野に踏み込みました。現実を無視した不条理で奇妙なイメージの表出を通して精神の解放、人間性の回復を図りました。 文学における運動として始まりましたが、美術、写真、映画等視覚芸術の領域にも拡大し、多岐にわたる芸術運動になりました。美術の分野ではサルバドール・ダリをはじめ、マックス・エルンスト、ルネ・マグリットらが現実と非現実の境界が曖昧になった神秘的なイメージを生み出し、見る者に夢の中にいるような錯覚を覚えさせました。

もう一つこの時代の美術を特徴づけるのが「エコール・ド・パリ」です。パリの華やかな芸術運動に魅了されてこの時期に各国からパリを訪れた芸術家たちの総称です。彼らは共通する芸術理論や特定の主張を持ったりグルーブ展を開催したわけではありませんでした。様々な芸術運動の影響を受けつつ、それぞれがオリジナリティをもって創作活動を行って自らのスタイルを確立し、後世の画家たちには大きな影響を残しました。代表的な画家の一人であるイタリア出身のモディリアーニは、独特の繊細な曲線と色彩で哀愁の漂う人物像を描き、今でも多くのファンを魅了しています。なおモディリアーニを主人公にした映画は、1958年の「モンパルナスの灯」(ジャック・ベッケル監督)と2004年の「モディリアーニ 真実の愛」(ミック・デイヴィス監督)が作られています。

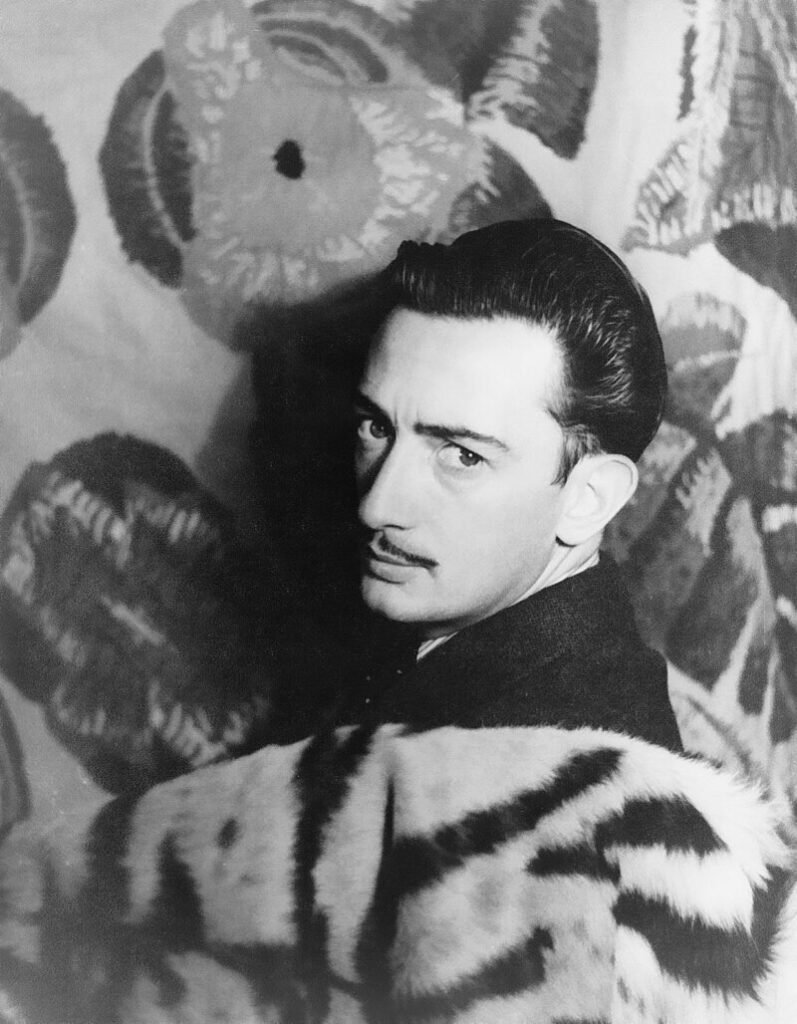

■サルバドール・ダリと映画「白い恐怖」

シュールレアリスムを代表する画家であるサルバドール・ダリはスペイン出身でフランスに移住して活動しました。ダリは自らの創作方法を「偏執狂的批判的方法」と呼びました。絵画の常識を破るような新しい方法で夢や心の奥にひそむものを引き出して、幻想的、非合理的な作品を生み出しました。

1931年の「記憶の固執」は代表作の一つで、この作品に登場する柔らかい時計はダリの象徴的なモチーフとなりました。また、サイ、象、キリンなどの動物も多数登場します。「ミッドナイト・イン・パリ」の中にも、ダリがサイの話題を強調しているユーモラスな場面がありました。

サルバドール・ダリは、いくつかの映画製作にも関わっています。後述しますようにフランスでルイス・ブニュエルと共同製作した作品が知られていますが、ダリはその後第二次世界大戦中にアメリカに移住し、ヒッチコックの映画にも協力しています。ここではその作品をご紹介します。

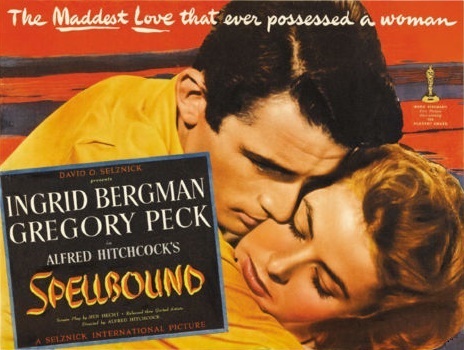

〇映画「白い恐怖」の概要

1945年アメリカ映画

監督 アルフレッド・ヒッチコック

出演 イングリッド・バーグマン、グレゴリー・ペック

アカデミー賞 ドラマ・コメディ音楽賞受賞

〇映画「白い恐怖」のあらすじ(ネタバレ無し)

アメリカのバーモンド州の精神科の病院でマーチソン病院長が退任し、エドワーズ博士が新しい病院長に就任することになりました。若い男(グレゴリー・ペック)がエドワーズ博士を名乗って現れますが、その男は白地に縞のある模様を見ると発作を起こす病癖があることが露わになり、エドワーズ博士とは別人であることが発覚します。本物はどこにいるのか不明であり、疑いの目はその男に向けられます。

しかし、その病院の女性の勤務医であるコンスタンス(イングリッド・バーグマン)はその男を一目見た時から恋に落ち、やがて二人は愛し合うようになります。男は自分が記憶を無くしていることを告げて姿を消します。コンスタンスは男の精神的な錯乱に謎が隠されていると考え、男の無罪を信じて男を探し出します。二人は協力して発作の原因となっている男の記憶をたどろうとします。しかし男は本物のエドワーズ博士を殺したと疑われ、二人は警察に終われる身にもなります。

二人は真相を探るため、コンスタンスの恩師であるブルロフ博士を訪ねて協力を求めます。事情を聞いたブルロフ博士は男の記憶をたどる手伝いをします。

〇映画「白い恐怖」のあれこれ

サスペンス映画の巨匠として映画史にその名を残すアルフレッド・ヒッチコック監督は、作品ごとに斬新な手法を駆使して観客の不安や恐怖をかき立てる演出で知られています。

「白い恐怖」はヒッチコック監督が1939年にイギリスからアメリカに渡ってから6年後、第二次世界大戦後の最初の作品になります。この作品は精神分析という当時としては未開拓の分野に大胆に踏み込んだ画期的な作品です。記憶喪失者の夢や潜在意識を解きほぐすことによって抑圧された記憶を解明していくプロセスが軸となって物語が展開します。巧みな設定とヒッチコック監督ならではのテンポのいい語り口に引き込まれます。

この作品の後現在に至るまで、異常心理等を取り上げて観客に強い緊張感を強いるサイコ・スリラーというジャンルで数多くの映画が作られることになります。この作品はその先駆けとなる作品です。ヒッチコック監督自身もこの15年後(1960年)にサイコ・スリラーの金字塔と呼ばれる「サイコ」を撮っています。また1964年の「マーニー」では再度「白い恐怖」と同様な異常心理をテーマに取り上げています。

この「白い恐怖」で注目すべき点の一つは、主人公の夢の場面のデザインをサルバドール・ダリが担当していることです。ダリは第二次世界大戦の戦火を避けてアメリカに移住しましたが、そこでヒッチコックをはじめハリウッドの映画人たちと出会いました。「白い恐怖」の準備中であったヒッチコックは、主人公の夢が謎の解明のカギを握ることから、夢の場面に何か強烈な印象をもたらすデザインを望んでいました。そこでダリの作品のイメージがぴったりであると考えて依頼したようです。ダリの創り出した夢の場面はミステリアスな幻想シーンになっており、ダリならではの見応えのある斬新な美術で、物語の展開にもよく合っています。短い時間ですが、この映画の最大の見どころとも言われています。

主演のイングリッド・バーグマンは、この前年(1944年)に「ガス燈」(ジョージ・キューカー監督)でアカデミー賞主演女優賞を受賞しています。この作品でも精神科医という役柄にふさわしい知性を感じさせながら、謎の人物への恋心も抑えられない女性の姿を高い演技力で表現しています。この時期のバーグマンはその美貌の絶頂期とも言われ、ファンの間でも人気の高い作品です。なお、バーグマンはこの作品の後、「汚名」(1946年)、「山羊座のもとに」(1949年)という2本のヒッチコック作品にも出演しています。

グレゴリー・ペックは映画デビューから2年目の初々しさを残しつつ、記憶喪失に苦しむ難しい役を好演しています。ペックはこの8年後(1953年)に、オードリー・ヘップバーンを世に送り出した不朽の名作「ローマの休日」で新聞記者を演じ、1962年の「アラバマ物語」では正義感あふれる弁護士に扮してアカデミー賞主演男優賞を受賞しています。

この「白い恐怖」で描かれた精神分析の場面を現在の目で見るとやや単純すぎて物足りなく感じられるかもしれませんが、この分野のパイオニアとして映画史に位置付けられる作品です。何と言ってもペックとバーグマンという美男美女のラブストーリーに謎解きミステリーをからませ、精神分析という知的な要素にダリのインパクトのある美術も加えてヒッチコック監督ならではの安定した面白さになっています。

映画「ミッドナイト・イン・パリ」にはもう一人シュールレアリスム運動に関係する人物が登場します。映画監督のルイス・ブニュエルです。

■ルイス・ブニュエルと映画「皆殺しの天使」

ブニュエルはスペイン生まれで、国境を越えてヨーロッパとメキシコで活躍しました。初期にはシュールレアリスム運動の一員として活動し、その後はエロティシズムを描いた映画など多様な作品を残しています。合理的な解釈が難しく見る者が混乱するような場面がしばしば盛り込まれているのがこの監督の特徴でもあります。

1925年、パリでサルバドール・ダリと共同で「アンダルシアの犬」という映画を製作して注目を浴びました。現在でもシュールレアリスム映画の代表として名前が挙がります。1930年にもダリと共同で「黄金時代」という作品を撮りましたが、右翼がスクリーンに爆弾を投げつけるという事件が起きたため50年間上映が禁止されました。1946年にメキシコに移住して多くの作品を作りましたが、1950年の「忘れられた人々」でカンヌ国際映画祭の監督賞を受賞、1961年にはスペインで「ビリディアナ」を撮り、同映画祭のパルムドールを受賞しています。1963年以降はフランスで映画を作っています。1967年にはカトリーヌ・ドヌーブ主演の「昼顔」でヴェネツィア国際映画祭の金獅子賞を受賞しています。

「ミッドナイト・イン・パリ」の中で主人公ギルがブニュエルに出会いますが、ギルはブニュエルに「なぜか人々が部屋から出られなくなる」という映画のアイデアを話します。ブニュエルはその40年後、メキシコで映画製作をしていた時代に実際にそういう映画を作っていますので、その作品をご紹介します。

〇映画「皆殺しの天使」の概要

1962年メキシコ映画

監督 ルイス・ブニュエル

出演 シルビア・ピナル、エンリケ・ランバル

カンヌ国際映画祭国際映画批評家連盟賞受賞

〇映画「皆殺しの天使」のあらすじ(ネタバレ無し)

20人余りの上流階級の人々がオペラの観劇後、そのうちの一人であるノビレ氏(エンリケ・ランバル)の豪壮な屋敷に立ち寄り、夜食をとることになります。しかし客たちが屋敷に到着する前に、十数人いた使用人たちがなぜか次々と辞職していき、残ったのは執事ただ一人になります。

屋敷に集ったのは当主のノビレ氏とその妻、妻の不倫の相手、ワルキューレと呼ばれる女性(シルビア・ピナル)、オペラ歌手、医師、医師から死期が近いと宣告を受けている女性、指揮者、建築家など様々です。夜食の後、客たちはサロンに移り、客の一人が弾くピアノを聞いたり、和やかに歓談するなどして過ごします。しかし深夜になっても誰も帰ろうとせず、上着を脱いですっかり腰を落ち着けます。そして明け方には疲れて眠り込んでしまいます。

翌朝、サロンにいた当主夫妻、執事、客たちはなぜか誰も部屋から出られなくなっています。物理的に閉じ込められたのではなく、心理的にサロンから一歩も踏み出すことができません。そのまま数日が過ぎ、水や食料も乏しくなっていきます。部屋にいる人々は疲弊して理性を失い、徐々にそれぞれの本姓をさらけ出していきます。

〇映画「皆殺しの天使」のあれこれ

ルイス・ブニュエルのオリジナルの作品で原案、脚本も担当しています。映画の中核となる発想は「ミッドナイト・イン・パリ」でギルが話した通りで、豪邸に集まった上流階級の人々がなぜかサロンから出られなくなり、次第に常軌を逸していく姿を風刺と皮肉な笑いを込めて描いています。

サロンの中の人たちは、目に見えない力に操られたかのように部屋から出られません。この屋敷の外で心配する人々も中に入ることができません。映画の序盤では使用人たちがなぜか追い立てられるように邸宅から逃げ出していきます。また、時間が循環するかのように、客たちが何度も同じ挨拶を交わすなど同じセリフやシーンが繰り返されます。さらには屋敷の中を羊や熊が徘徊するなど、他に似た作品がほとんどない非常にユニークな設定です。不条理劇の頂点と言われています。ブニュエルとしては後期の作品ですが、初期の「アンダルシアの犬」や「黄金時代」に連なるシュールレアリスム的な作品とも位置付けられています。

サロンから出られなくなった人たちは次第に憔悴し、道徳や分別を失います。上流階級の人々が対面も礼儀も忘れ、欲望やエゴが露わになった見苦しい姿が生々しく描かれています。様々な形で見る者の想像力を刺激する挑発的な作品です。何かの暗喩と考えるにしてもはっきりした手がかりはありません。観客がこの映画を楽しむには、理解や解釈をすることをあきらめて非合理な世界に没入すればいいのでしょうか。いずれにしても謎めいた魅力に満ちた不思議な映画です。

なお、ブニュエルはこの「何かをしたいのに何故かすることができない」というアイデアを後年「ブルジョワジーの秘かな愉しみ」(1972年)という作品で再び取り上げています。

音楽の分野ではコール・ポーターが登場しています。

■コール・ポーターと名作ミュージカルの映画化作品「絹の靴下」

アメリカを代表する作曲家であり、作詞家でもあります。ミュージカルや映画などで世界中の人々に親しまれている多くの楽曲を作っています。「ミッドナイト・イン・パリ」では、主人公ギルが1920年代の世界に入って最初に訪れたジャン・コクトー主催のパーティでコール・ポーターがピアノを弾きながら「Let’s Do It (Let’s Fall in Love)」を歌っています。この曲はミュージカル「Paris」で用いられた曲です。

コール・ポーターの代表曲にはジャズのスタンダードナンバーとして有名な「ビギン・ザ・ビギン」や「夜も昼も」などがあります。「夜も昼も」は1932年のブロードウェイ・ミュージカル「陽気な離婚」の中で、映画界に入る前のフレッド・アステアが歌ったのが最初です。

ミュージカルの代表作には、「エニシング・ゴーズ」、「カンカン」、「キス・ミー・ケイト」などがあり、この三作はいずれも日本でも上演されています。トニー賞を受賞した「キス・ミー・ケイト」は1953年にジャック・カミングズ監督により同名の映画になっています。

コール・ポーターを主人公にした伝記映画も二度作られています。一つ目は代表曲名を映画のタイトルに用いた「夜も昼も」(1946年)です。コール・ポーター役はケーリー・グラントです。マイケル・カーティス監督が名作「カサブランカ」の4年後に撮った作品です。二つ目は2004年、アーウィン・ウィンクラー監督による「五線譜のラブレター」です。こちらではケヴィン・クラインがコール・ポーター役です。どちらの作品もコール・ポーターの半生とともに数々の名曲が楽しめます。

それではコール・ポーターが手がけたミュージカルの映画化作品の一つをご紹介します。

1939年に製作されたエルンスト・ルビッチ監督の「ニノチカ」という映画があります。グレタ・ガルボ主演のロマンティック・コメディの古典的作品です。1954年にコール・ポーターがこの映画「ニノチカ」を「絹の靴下」というブロードウェイ・ミュージカルにしましたが、さらにそれを映画化したものがこの作品です。

〇映画「絹の靴下」の概要

1957年アメリカ映画

監督 ルーベン・マムーリアン

出演 フレッド・アステア、シド・チャリシー、ピーター・ローレ

〇映画「絹の靴下」のあらすじ(ネタバレ無し)

アメリカの映画プロデューサーのキャンフィールド(フレッド・アステア)がパリで映画の製作を企画しています。そのころソ連の作曲家ボロフがソ連芸術のPRのための演奏会でパリを訪れており、キャンフィールドはボロフに音楽を依頼します。ボロフにはソ連政府からモスクワに戻るよう命じる電報が届きますが、ボロフはすっかりパリの生活になじんでいます。

ボロフがいつまでも戻らないため、ソ連政府はブランコフ(ピーター・ローレ)ら3人の共産党員をパリに派遣します。しかしボロフは美女を使ってこの3人の共産党員を接待し、3人はパリと美女たちの魅力にすっかりうつつを抜かしてしまいます。そこでソ連政府は忠実で堅物の共産党員の女性ニノチカ(シド・チャリシー)をパリに派遣します。パリに到着したニノチカは資本主義の文化を退廃的だと言って露骨に嫌悪感を示します。

〇映画「絹の靴下」のあれこれ

日本ではあまり知られていませんが、大人向けの楽しいミュージカル・コメディです。数々のミュージカルの名作を作り出してきたMGMの後期の代表作の一つです。音楽と映像がマッチし、ハリウッドのミュージカルの魅力が詰まっています。コール・ポーターの作ったミュージカルナンバーが素晴らしく、優雅な音楽に身を任せていると夢心地になります。

名作ミュージカル映画のアンソロジーである「ザッツ・エンターテインメント」(1974年ジャック・ヘイリー・jr監督)でも紹介された❝The Red Blues❞、チャリシー一人の❝Silk Stockings ❞、アステアとチャリシーの二人の❝All of You❞、❝That’s All ❞、アステアと共産党3人組の❝Too Bad ❞などです。

また、オリジナルの「ニノチカ」のドラマとしての面白さをうまく引き継いでいます。ソ連の共産主義体制の非人間性を笑いと音楽を使ってソフトに、かつ皮肉たっぷりに批判しています。この作品の製作は1957年ですが、アメリカに吹き荒れた赤狩りの時代(1950年代前半)が過ぎ、ソ連に対する嫌悪感が一般の人々にも自然な形で浸透していたのでしょう。ソ連国内の味気ない生活の場面、資本主義と共産主義の互いの体制批判を歌で行う場面など巧みな演出ですが、3人組の共産党員がパリで羽目を外して乱痴気騒ぎをする場面は爆笑ものです。

主演の二人のダンスを心ゆくまで楽しむことができます。フレッド・アステアとシド・チャリシーの二人はこの作品の4年前(1953年)にもミュージカルの名作として名高い「バンド・ワゴン」(ヴィンセント・ミネリ監督)で共演していますが、この「絹の靴下」では二人の息の合ったダンスが円熟の境地に達しています。

フレッド・アステアは映画史に残るミュージカルスター。この作品の年に58歳のアステアは長いキャリアの末期の輝きを見せます。年齢相応の気品のあるダンスで若いチャリシーを引き立てます。

シド・チャリシーは、フレッド・アステアとジーン・ケリーというMGMミュージカルの二枚看板の両方の相手役を務めたことで知られます。この作品でも前半はオリジナルの「ニノチカ」のグレタ・ガルボと同様地味な衣装に身を包み無表情でソ連の共産党員らしさを醸し出しますが、後半踊り始めてからは一つ一つの身のこなしが優雅で、洗練されたダンスを活き活きと披露します。

脇役陣も文句なしの好演ですが、中でも「カサブランカ」などで知られるピーター・ローレがいい味を出しています。

監督のルーベン・マムーリアンは、ブロードウェイの舞台と映画の両方で活躍したことで知られる監督ですが、この映画が最後の作品となりました。

次に紹介する映画は、コール・ポーター本人が参画したものではありませんが、ポーターの名曲を素晴らしい映像と共に堪能できる作品です。

■コール・ポーターの名曲集「地中海殺人事件」

〇映画「地中海殺人事件」の概要

1982年イギリス映画

監督 ガイ・ハミルトン

出演 ピーター・ユスティノフ、マギー・スミス、ダイアナ・リグ、ジェーン・バーキン

〇映画「地中海殺人事件」のあらすじ(ネタバレ無し)

時代は1930年代です。イギリスのヨークシャーの国立公園内で女性の死体がハイカーによって発見され、絞殺と断定されます。

同じころ名探偵エルキュール・ポワロ(ビーター・ユスティノフ)は、実業家のブラット卿が保険会社に預けたダイヤをめぐるトラブルの調査を依頼されます。ブラット卿が愛人である女優のアリーナ・マーシャル(ダイアナ・リグ)にダイヤを贈ったのですが、アリーナが別の男と結婚したためダイヤを返却させたところ偽のダイヤだったことが判明しました。

ポワロはブラット卿と共にアリーナが滞在するホテルを訪れます。アドリア海に浮かぶ孤島の高級リゾートホテルです。このホテルはある国の国王の離宮でしたが、国王の元愛人のダフネ(マギー・スミス)が手切れ金代わりに譲られたものでした。ホテルに滞在中のアリーナは傲慢で意地が悪く、夫ケネスの連れ子であるリンダをいじめています。また、若い男パトリックと親密な関係であることを露わにしていますが、パトリックには妻のクリスティン(ジェーン・バーキン)も同行しています。さらにホテルには、舞台への出演のことでアリーナともめている演劇プロデューサーのガーデナー夫妻や、アリーナの伝記の出版に関してアリーナとトラブルになっている作家のブリュースターなど、アリーナと因縁のある客たちが滞在しています。

〇映画「地中海殺人事件」のあれこれ

イギリスの製作会社EMIがミステリーの女王アガサ・クリスティの作品をシリーズで映画化しましたが、その第4作になります。原作はクリスティの作品の中でも人気の高い作品の一つである「白昼の悪魔」です。原作はイギリス南部のデヴォン州の沖合の島が舞台ですが、映画では異国情緒豊かなアドリア海の孤島に変更しています。明るい陽射しの優雅なリゾート地で、息を呑むような美しい風景がたくさん見られます。そして全編を彩るコール・ポーターの名曲が映画の舞台設定、リゾートホテルの雰囲気にピッタリとハマっています。

コール・ポーターは1964年に亡くなっていますので、この映画の製作に直接関わったわけではありませんが、コール・ポーターのスタンダードナンバーが流麗なストリングスのアレンジで使われています。どの曲も舞台となるリゾート地のおしゃれで華やかなムードにマッチしており、聞いているだけでもワクワクします。この映画はアガサ・クリスティ原作のミステリー映画として記憶されていることが多いのですが、コール・ポーターの名曲の数々を美しい風景、贅沢な雰囲気とともに楽しむことができる貴重な作品でもあります。

物語は原作を踏まえたものになっています。いくつものヒントや伏線が示され、それが最後に一点で結ばれて解決するというクリスティ作品ならではの正統派の推理劇です。登場人物の人間関係は複雑ですがうまく整理されています。EMIのクリスティ映画シリーズのそれ以前の三作と比べると配役が若干地味であること、第2作の「ナイル殺人事件」(1978年ジョン・ギラーミン監督)ほどのスケールではないこと等から、低い評価を受けることもあるようですが、この作品もコール・ポーターの名曲とともに遊び心あふれる旅行ミステリーとして楽しめます。

監督のガイ・ハミルトンは007シリーズ等のヒット作を撮った人で、このシリーズの第3作「クリスタル殺人事件」(1980年)に続いて監督をしています。

名探偵ポワロは「ナイル殺人事件」に続きピーター・ユスティノフが演じていますが、余裕のある演技でポワロのコミカルな面も見せてくれます。魔性の女アリーナを演じたのはダイアナ・リグです。1969年の「女王陛下の007」(ピーター・ハント監督)のボンドガールとして知られています。ホテルの女主人ダフネを演じたのはイギリスの名女優マギー・スミスです。1978年の「カリフォルニア・スイート」(ハーバート・ロス監督)でアカデミー賞助演女優賞を受賞しています。この作品では憎めないとぼけた味を出しています。ポワロと女主人ダフネのユーモラスなやりとり、ダフネとアリーナの意地の張り合いなど演技の掛け合いも楽しめます。

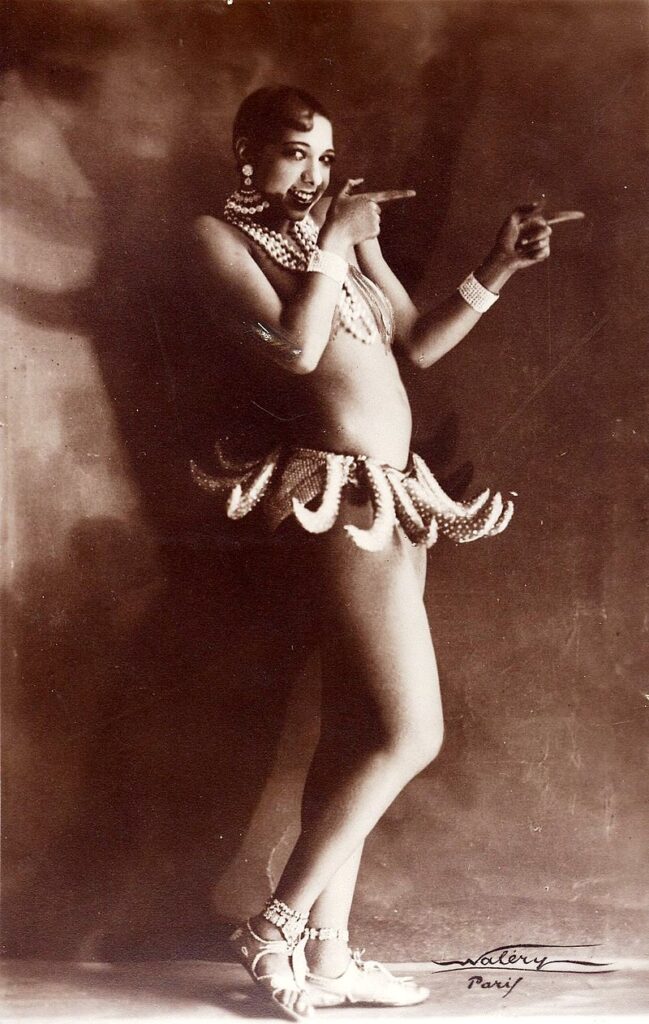

最後に「ミッドナイト・イン・パリ」に登場していた忘れがたい女性をもう一人紹介します。ジョセフィン・ベイカーです。この時期にパリに渡ったアメリカ人の歌手でありダンサーです。「黒いヴィーナス」とも言われました。独特のバナナの房状のスカートをはじめ、エロティックな衣装や踊りで人気を博し、パリの有名なミュージックホールである「フォリー・ベルジェール」の看板スターとなりました。「ミッドナイト・イン・パリ」ではギルがフィッツジェラルドに連れられて行った店で登場し、ベイカーの人気曲の一つである❛La Conga Blicoti❜を歌っています。実際のベイカーも映画に何作か出演していますが、日本では1927年の「モン・パリ」(ジョエ・フランシス監督)で知られるようになりました。なお、映画「愛と哀しみのボレロ」(1981年クロード・ルルーシュ監督)の冒頭のフォリー・ベルジェールの場面で踊っている女性もジョセフィン・ベイカーと思われます。

◎歴史的背景 その後(「狂騒(狂乱)の20年代」の終焉)

アメリカやヨーロッパが狂騒の時代となった背景にはこの時代の国際協調の流れありましたが、それが一気に崩れるのが世界恐慌です。1929年秋、アメリカのニューヨーク株式市場で大暴落が起き、その影響が各国に広がり未曾有の大恐慌となります。各国は危機に対処するため、関税の引き上げ、閉鎖的な経済ブロックの形成などの対策を講じます。そして軍備を拡張して勢力圏の拡大を図り、主要国家間の対立が激しくなります。

フランスにも世界恐慌の影響が及び、1932年には深刻な不況となります。他国と同様に経済ブロック(フラン・ブロック)を形成し、アフリカやインドシナの植民地経営に力をいれて乗り切ろうとします。この時期にフランスの政治は混迷し、内閣は何度も交代します。

こうして「狂騒(狂乱)の20年代」の華やかな時代は幕を閉じました。