ハンナ・アーレントはドイツ出身のユダヤ人で、二十世紀を代表する政治哲学者です。ナチスによる迫害を逃れてアメリカに亡命し、第二次世界大戦後は、アメリカの大学で研究と講義を行い、社会学をはじめ様々な分野にも影響を残しました。ナチス・ドイツやスターリン支配のソ連などの全体主義について分析し、深く考察したことで知られています。

映画「ハンナ・アーレント」は、アーレントの著作の中で最も議論を呼んだ作品を執筆した時期を取り上げ、激しい反発を受けて思い悩みながらも強い信念で「悪とは何か」を問い続ける姿を映像化することにより、アーレントの波乱に満ちた人生と思想の本質に迫ります。

◎映画の概要

・2012年ドイツ・ルクセンブルク・フランス合作映画

・監督 マルガレーテ・フォン・トロッタ

・出演 バルバラ・スコヴァ、アクセル・ミルベルク

◎あらすじ(ネタばれ無し)

1960年、ナチスの親衛隊の中佐であったアドルフ・アイヒマンが逃亡先のアルゼンチンでイスラエルの諜報特務庁(モサド)に逮捕されます。アイヒマンは何百万人ものユダヤ人を強制収容所に移送した責任者でした。

ドイツ出身でニューヨーク在住の哲学者ハンナ・アーレントは、著書「全体主義の起源」などで名声を得ていました。アーレントは、ザ・ニューヨーカー誌の特派員としてアイヒマンの裁判を傍聴し、レポートを書きたい旨の希望を持ちかけて受け入れられます。

旧友の哲学者ハンス・ヨナス、親友のアメリカ人作家メアリー・マッカーシーらがアーレントの決意を讃えます。1961年、イスラエルに到着したアーレントは、シオニストのクルト・ブルーメンフェルトをはじめ、イスラエルに移住していたユダヤ系ドイツ人たちと旧交を温め、アイヒマンの裁判を傍聴して感想を述べ合うことになります。しかし裁判が始まるとアイヒマンは想像されたような凶悪な怪物ではなく、杓子定規な決まり文句を繰り返すだけの、いわば命令に従っただけの平凡な人間に見えました。

アーレントは、帰国後膨大な裁判資料の分析に取り組みます。

この映画の主人公となるハンナ・アーレントはドイツ出身のユダヤ人で、物語の中心はナチス・ドイツが行ったユダヤ人の大量虐殺(ホロコースト)とその戦犯の裁判をめぐる論争です。それではナチス政権に至るまでのドイツの歴史から見ていきましょう。

◎歴史的背景 ドイツの歴史

現在のドイツを含むヨーロッパ中央部は、もともとはゲルマン人の居住地としてゲルマニアと呼ばれました。ゲルマニアは紀元前後にはローマ帝国と境を接するようになり、ゲルマン人がローマ帝国にも侵入するようになります。紀元9年トイトブルクの戦いではローマ軍がゲルマン軍に敗れています。ローマ帝国の衰退後、紀元375年から中央アジアの遊牧民のフン族が西に移動し、それに圧迫されてゲルマン民族である西ゴート族が南下しました。これがゲルマン民族の大移動の始まりです。これ以降ゲルマン人の諸族が帝国内に移動して混乱になります。395年にはローマ帝国は東西に分裂し、西ローマ帝国はゲルマン人により滅亡しました。

ゲルマン人の一部族であるフランク族によってガリア(現在のフランス)の北部にフランク王国が建設されます。クローヴィスがメロヴィング朝を開き、キリスト教正統派のアタナシウス派に改宗します。ゲルマン人の立てた国の多くが滅んでいった中、フランク王国はローマ教会と密接な関係を保ちながら勢力を拡大します。8世紀後半のカロリング朝のカール1世(大帝)の時代には、現在のフランス、イタリア北部、ドイツ西部など西欧の大部分を統一し、フランク王国がヨーロッパの中心勢力になります。800年、カール1世がローマ教皇レオ3世から西ローマ帝国皇帝の冠を授けられ、これにより教皇と皇帝という2つの頂点を中心とする中世ヨーロッパの世界が形成されました。

フランク王国は843年のヴェルダン条約と870年のメルセン条約により西フランク王国、中フランス王国、東フランク王国の3つに分割されました。これが現在のフランス、イタリア、ドイツの原型となります。

ドイツに相当する地域である東フランク王国では911年に王統が断絶し、その後は有力な封建領主が王を選ぶ選挙王政に移行しました。そしてザクセン公ハインリヒ1世が王となってザクセン朝を開きました。次のオットー1世は955年、レヒフェルトの戦いで東方から侵入してきたマジャール人に勝利します。オットー1世はローマ教会の新たな保護者となり、962年、ローマ教皇ヨハネス12世からローマ皇帝の冠を授けられてローマ帝国の後継者になりました。これが「神聖ローマ帝国」の始まりです。歴代の神聖ローマ皇帝はイタリアへの進出に熱心であることが多く、本拠地のドイツでは各地の領主が力を持ちました。

皇帝は司教や修道院長などの聖職者の叙任 (任命) 権を握り、教会を通じてドイツを支配しようとしました(帝国教会政策)。それに対し教皇は皇帝権力の強大化を恐れ、皇帝がもつ叙任権を奪おうと画策します。これが叙任権闘争です。1077年、皇帝ハインリヒ4世が聖職者の任命を行ったのに対し、教皇グレゴリウス7世はハインリヒ4世を破門します。皇帝の権力が強まることを恐れた諸侯たちが教皇を支持したため、ハインリヒ4世はグレゴリウス7世に謝罪せざるを得なくなります。これが「カノッサの屈辱」です。

12~13世紀はシュタウフェン朝の時代になりますが、この時代も歴代皇帝はイタリア政策に重点を置き、本国ドイツの統治は不十分になります。ドイツ各地の領主君主がなかば独立した状態で各々の所領を支配します。1256年にシュタウフェン朝が断絶し、一時期は正当な皇帝位が空位となる「大空位時代」になります。1356年、カール4世が発布した「金印勅書」により皇帝の選出権が聖俗の7人の「選帝侯」に固定されます。

12世紀ごろからは、ヨーロッパで遠隔地貿易が活発化します。北ドイツの諸都市はハンザ同盟を結成して海外に進出し、バルト海一帯を支配します。有力都市は皇帝直属の自由都市(帝国都市)として自治を認められました。こうしてドイツは諸侯・都市など約300の領邦(各地域の君主が自立して支配する小国家)による分権体制が確立されました。

13世紀以降は、農業生産力の向上により人口が増加し、エルベ川を越えて東方植民が行われます。これによりドイツ騎士団領が成立し、後のプロイセン国家の基になりました。

15世紀半ば以降は、ハプスブルク家から皇帝が選出されるようになります。ハプスブルク家はスイス出身の諸侯の一つでしたが、13世紀にオーストリアを領有して、そこを本拠地としてから急速に力をつけます。婚姻政策などにより所領を拡大し、フランス王家と対立します。

16世紀からは、ローマ教会に富や権力が集中するのに対して不満が高まり、信仰の自由を求めて宗教改革が始まります。1517年、ローマ教皇が資金集めのために発行した贖宥状(免罪符)をルターが批判したことから改革の機運が高まります。皇帝カール5世が弾圧しますが、ルターを支持する新教が広がります。ルター支持の諸侯も登場し、旧教徒(カトリック)と新教徒(プロテスタント)の対立が激化し、シュマルカルデン戦争という宗教戦争になります。1555年のアウグスブルクの和議で領主には新教の信仰が認められ、以後、プロテスタントの信仰が浸透します。

その後もカトリックとプロテスタントの間の紛争が絶えませんでしたが、17世紀にベーメン(チェコ)の新教徒の反乱を機に起きた「三十年戦争」が最大の宗教戦争になります。この戦争は多くの国を巻き込んで国際的な戦争になりました。

1648年にウェストファリア条約が締結され、プロテスタントの信仰の自由が確認されました。この条約によりヨーロッパでは国境線が定められ、主権国家体制が確立します。イギリスやフランスが国家としての統一を強化して中央集権化を進めるのに対し、ドイツでは各地の諸侯がほぼ完全な主権をもってなかば独立し、国家的な統一や近代国家の形成は大きく遅れることになりました。また、神聖ローマ帝国の権威は失墜し、有名無実化します。

ドイツの約300の領邦国家の中で力をもったのは、ハプスブルク家のオーストリアとホーエンツォレルン家のプロイセンでした。プロイセンは、東方植民を行ったドイツ騎士団を起源とする国家です。ユンカーと呼ばれる地主貴族が農奴制的な支配をしていました。プロイセンは1701年に王国に昇格し、フリードリヒ=ヴィルヘルム1世が軍国主義を進めて絶対主義体制の基礎を築きます。次のフリードリヒ2世(大王)は、啓蒙専制君主として国内産業の振興、信教の自由の承認、司法改革など上からの改革で近代化を進めます。そしてオーストリア継承戦争(1740年~)と7年戦争(1756年~)を戦い抜いて資源の豊かなシュレジェン地方を獲得し、ヨーロッパの列強としての地位を確立しました。

オーストリアでもヨーゼフ2世の時代に農奴解放令、宗教寛容令などの改革を行いましたが不十分でした。

プロイセンとオーストリアは、ロシアとともに1772年からのポーランド分割に加わり領土を広げました。

1789年にフランス革命が勃発すると、プロイセンとオーストリアは革命が波及することを恐れ1、791年にピルニッツ宣言を出して革命への干渉を表明します。フランスと開戦し、両国の連合軍はパリに迫りますが、フランスは各地から義勇軍が集まり、1792年ヴァルミーの戦いでフランスが勝利します。フランスがナポレオンの時代になるとアウステルリッツの戦い(1805年)でオーストリアとロシアを破り、ドイツ南西部の16の領邦国家はナポレオンを後見人とする「ライン同盟」を結成します。これで神聖ローマ帝国は消滅しました。

プロイセンはロシアと結んでフランスに対抗しようとしますが、イエナの戦いで敗北します。1807年のティルジット条約で国土は半減し、巨額の賠償金を課せられました。しかし、中世的社会が続いていたドイツにも、ナポレオンの征服活動を通じて人権や自由などのフランス革命の理念が持ち込まれ、一つの国民国家への統一を目指す考えも広がりました。

プロイセンではこの敗戦を契機に国家機構の改革や近代化の必要性が強く認識されるようになりした。哲学者のフィヒテが「ドイツ国民に告ぐ」という講演で民族意識の高揚を図り、シュタインとハルデンベルグを中心に、農民の解放、内閣制の確立、営業の自由、国民軍の創設など多方面での改革が行われました。

ナポレオンのロシア遠征の失敗を機に、プロイセン、ロシア、オーストリアが同盟を結んでフランスを破ります。戦後の1814年にはウィーン会議が開かれ、オーストリアの宰相メッテルニヒが主導して復古的なウィーン体制が構築されます。フランス革命前の王朝や旧制度の復活を目指す正統主義が原則とされます。ドイツには35の君主国と4つの自由都市からなる「ドイツ連邦」が成立しました。連邦議会はフランクフルトに置かれ、議長国はオーストリアに固定されるなど保守的な政治体制でした。それに対し近代的な国民国家の形成やドイツの統一などを求める運動が起きますが弾圧されました。

1833年にはプロイセンを中心に「ドイツ関税同盟」が成立し、経済面でのドイツ統一が実現します。その後、ドイツ国内では鉄道が急速に普及し、産業革命が進展します。産業の発展に伴い市民層が成長し、自由主義の動きも活発になります。1848年、フランスで起きた二月革命はヨーロッパの各地に大きな影響を及ぼし、ウィーン体制は崩壊します(諸国民の春) 。オーストリアでは宰相メッテルニヒが失脚し、プロイセンでも国王が憲法制定の約束をします。この年に開かれたフランクフルト国民議会ではドイツの統一が議論されました。プロイセンを中心とする小ドイツ主義とオーストリアも含む大ドイツ主義が対立して意見の集約が難航し、結局統一は実現しませんでした。

ドイツを統一に導いたのは、1862年にプロイセンの首相に就任したビスマルクです。ビスマルクは「鉄血政策」と呼ばれる軍備拡張政策とともに科学技術などの近代化を推進し、急速に経済が発展します。1866年の普墺戦争でオーストリアを破ってドイツ統一の主導権を握ります。1867年に「北ドイツ連邦」を結成してドイツ北部は政治的にも統一されます。1870年には普仏戦争でナポレオン3世のフランスを破り、両国の国境地帯にあるアルザス・ロレーヌ地方を獲得します。1871年に「ドイツ帝国」の成立を宣言し、ヴェルサイユ宮殿でプロイセン王ヴィルヘルム1世の皇帝即位式を挙行します。イギリスやフランスより大きく遅れましたがドイツはようやく統一されました。

ビスマルクは軍備優先の重工業化を図り、保護関税政策を採ります。19世紀末には第二次産業革命に突入し、資本主義が急速に発展します。ビスマルクはカトリック勢力との間で「文化闘争」を行いますが妥協し、社会主義者鎮圧法を制定する一方、保険制度の創設などの社会政策を行ってアメとムチを使い分けます。社会主義運動はその後も活発化し、1875年には世界初の社会主義政党が誕生、1890年に「社会民主党」に改称します。

外交ではフランスの報復を防ぐためにフランスを包囲して孤立化させ、ヨーロッパの安定を目指します。しかしビスマルクは新しい皇帝ヴィルヘルム2世と意見が合わず1890年に辞任します。

この映画の主人公ハンナ・アーレントが生まれたのはこのヴィルヘルム2世の時代です。ここからは近代ドイツの歴史とアーレントの生涯を合わせて見ていきましょう。

◎近代ドイツの歴史とハンナ・アーレントの生涯 その1

ヴィルヘルム2世は、「新航路政策」と呼ばれる積極的な世界政策を採ります。ドイツは植民地の獲得でも後れをとったため、植民地の再分配をねらい、イギリス、フランスなど先行する植民地帝国と対立します。海軍力の増強を図り、イギリスとの間で建艦競争となります。バグダッド鉄道の建設など中東方面への進出に重点を置き、ベルリン、ビザンティウム、バグダードを結ぶ「3B政策」を推進し、イギリスの「3C政策」と衝突します。モロッコをめぐってフランスと対立し、バルカン半島へ進出することにより、地中海方面への南下政策を採るロシアとの関係が悪化します。こうしてイギリス、フランス、ロシアによるドイツ包囲網が構築され、ドイツは孤立します。

ドイツ国内では重工業を中心に産業が著しく発達し、20世紀初めにはイギリスをしのぎます。国内政治では社会民主党が躍進し、1912年には議会の第一党になります。社会民主党は初期には革命による社会主義の実現を目指していましたが、やがて革命によらず議会活動で社会改良を目指す修正主義に移行します。

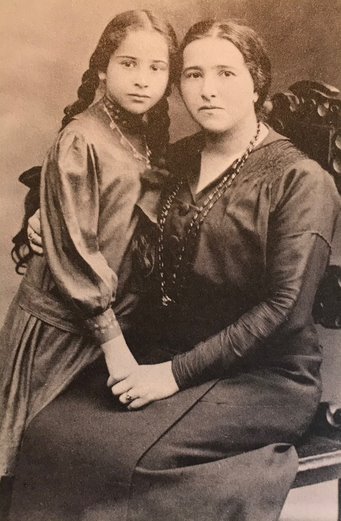

□ハンナ・アーレント :

1906年10月、ドイツ北部のハノーファー郊外で中産階級の家庭に生まれます。両親は教養の豊かなユダヤ人で、両親ともに社会民主主義者でした。子供時代は文学への関心が強かったようです。アーレントはユダヤ教徒ではありませんでしたが、ユダヤ人として育ちました。

1914年、ボスニアのサライェヴォでオーストリアの帝位継承者夫妻がセルビアの青年に暗殺される事件が発生します。オーストリアがセルビアに宣戦布告すると、オーストリアと同盟を結ぶドイツはロシア、フランスに宣戦布告し、第一次世界大戦が始まります。ドイツは短期決戦を目指しましたが、東西に戦線が形成されて長期化し、総力戦になって苦戦します。ドイツ国内の国民生活はひっ迫し、不満が増大します。1918年11月3日、キール軍港の水兵の反乱が全国に波及し、各地に労働者と兵士の評議会(レーテ)が組織されてドイツ革命が始まります。11月9日に共和国が成立、ヴィルヘルム2世は退位して亡命しました。11月11日には連合国側と休戦協定が成立します。社会民主党のエーベルトらを中心とする臨時政府が成立し、革命の急進化を抑えようとします。これに反発した社会民主党左派のローザ=ルクセンブルクとリープクネヒトらのスパルタクス団はドイツ共産党に改称し、1919年1月、ロシア革命にならって社会主義政権を目指して武装蜂起しました。しかし臨時政府により弾圧されて社会主義革命は失敗に終わります。ドイツ共和国は資本主義経済を維持し、議会制民主主義の国家を目指すことになりました。1919年7月、ヴァイマル憲法を制定します。この憲法は国民を主権者とし、生存権の保障、男女普通選挙などを規定して当時としては世界で最も民主的と言われるものでした。議会では社会民主党が第一党でしたが、いくつかの政党による連立政権であり、左右から脅かされるという不安定な状況が続きました。

ドイツ共和国はヴェルサイユ条約を受け入れ、アルザス・ロレーヌをフランスに返還するなど領土の削減、海外植民地の放棄、軍備の制限、莫大な賠償金の支払いが義務付けられました。特に賠償金は支払いが不可能な額に近く、国内では混乱が続き、ヴェルサイユ条約に反発する感情が強まります。

1923年1月には賠償金の支払いの遅れを理由にフランスとベルギーがドイツ工業の心臓部であるルール地方を占領します。ドイツは消極的抵抗で対抗しますが、生産がストップしたため製品の供給が低下して急激なインフレーションとなり経済は混乱に陥ります。首相となったシュトレーゼマンはレンテンマルクという新紙幣を発行してインフレーションを収束させます。1923年11月、ヒトラーらがヴェルサイユ体制に反対してミュンヘン一揆を起こしますが鎮圧されます。

1924年、アメリカの仲介でドーズ案が成立、アメリカの資本を導入して経済の再建が行われることになり、賠償金問題も解決に向かいます。生産力も回復してようやく安定期に入ります。1925年12月には西欧諸国との間で国境の不可侵を約束するロカルノ条約に調印し、1926年9月には国際連盟への加盟を果たして国際社会に復帰しました。

□ハンナ・アーレント :

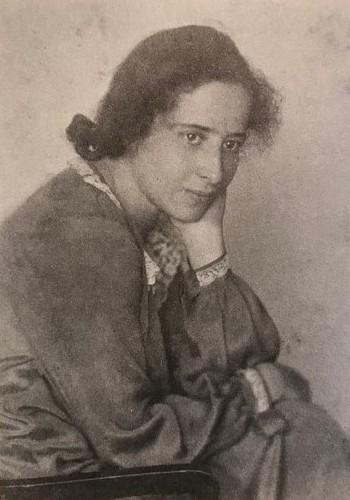

1924年に18歳で大学入学資格試験に合格します。その後、三つの大学で当時のドイツを代表する気鋭の哲学者たちに師事し、その影響を受けながら自身の生き方を模索します。マールブルク大学でマルティン・ハイデッガー(主著「存在と時間」で知られ、20世紀最大の哲学者の一人と言われる)に学びます。これ以降アーレントは哲学に没頭します。ハイデッガーとは一時不倫の関係にありました。この時共にハイデッガーに師事したハンス・ヨナス(後に実存主義哲学者)とは生涯の友人になります。

フライブルク大学でフッサール(哲学の新しい潮流となる現象学の提唱者)、ハイデルベルク大学でヤスパース(実存主義哲学者の代表的論者の一人)に学びます。1928年には「アウグスティヌスの愛の概念」で博士号を取得します。この頃、後にシオニズム運動(ユダヤ人の国家をパレスチナに再建しようとする運動)の指導者であるクルト・ブルーメンフェルトと出会い、シオニストの思想と活動に目を開きます。アーレントはブルーメンフェルトを父のように慕うようになります。

1929年に、学生時代の友人だったギュンターシュテルンと結婚します。後に哲学者でジャーナリストとなる人物です。

ここからはユダヤ人への迫害に関する事項を特記しつつ、引き続きドイツの歴史を見ていきます。

◎近代ドイツの歴史とハンナ・アーレントの生涯 その2

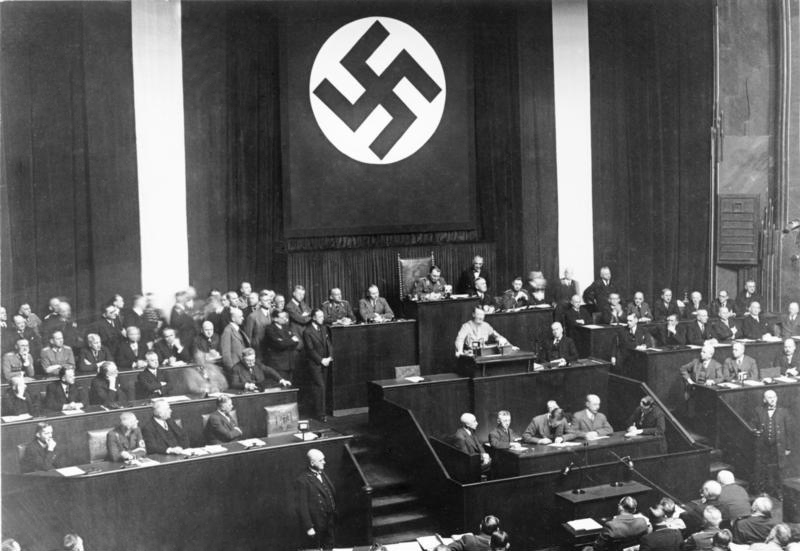

1929年10月、アメリカで世界恐慌が始まりました。アメリカ資本が引き上げられたため、ドイツ経済は壊滅的な打撃を受けます。企業の倒産、銀行の閉鎖、失業者が急増し、国民生活は混乱して社会不安が増大します。そのような危機の中、国民は既成政党に失望し、ヒトラーの率いる「国民(国家)社会主義ドイツ労働者党(ナチス)」 と共産党が支持を伸ばします。ナチスは1930年9月の総選挙で大躍進し、第2党になります。再軍備などヴェルサイユ体制の打破、ゲルマン民族至上主義、共産主義者やユダヤ人の絶滅を叫びます。また失業の解消を訴えるなど巧みな宣伝と大衆運動により危機の打開を求める国民の支持を得ます。1932年7月の選挙でナチスが230議席をとって第1党になるとヒンデンブルク大統領は党首のヒトラーに首相就任を要請し、1933年1月、ヒトラー政権が誕生します。当初は保守派との連立政権でしたが、短期間に一党独裁体制を築きます。

2月に国会議事堂放火事件が起きると、共産党員のしわざと断定して共産党の政治活動を禁止します。3月には全権委任法を可決させ、ナチスの政府が議会の議決を経ずに法律や条約を成立させることを可能にします。そして大統領緊急令により、思想信条の自由、政党活動の自由など憲法で保障された基本的人権を停止します。

7月までにナチス以外の政党は解散に追い込まれ、ヴァイマル共和国は実質的に崩壊します。労働組合は解散させられ、ナチス支配下の組合に一本化されます。国民生活、文化、教育の統制なども行い、画一的な全体主義国家を作り上げます。

▼この頃からナチスの反ユダヤ主義が全面に出てきます。

まずユダヤ人についてですが、2000年以上前、地中海の一番東の沿岸であるパレスチナにはユダヤ人の王国がありました。しかしローマ帝国により滅ぼされました。この時ユダヤ人はパレスチナを追われ、離散して世界各地に移住しました。その後、長期間にわたり様々な形で迫害を受けてきました。キリスト教社会には救世主イエス・キリストを認めないユダヤ人に対する差別が根強くありました。19世紀に入るとユダヤ人の社会への同化が進む一方、ユダヤ人を「劣った人種」とする新しい差別も生まれました。

一方、19世紀にはユダヤ人がパレスチナに戻ろうとする祖国復帰運動である「シオニズム運動」が起きます。これにより多くのユダヤ人がパレスチナに移住し、先住のパレスチナ人(アラブ人)との間で衝突が起きます。

ドイツではナチスが創設時から反ユダヤ主義を唱えていました。ヒトラーは社会に深く根付いた反ユダヤ感情をナチスへの支持拡大の道具として使いました。ユダヤ人は「すべての反ドイツ的なものの創造者」であるとされ、ヒトラーは早い時期から「ユダヤ人全体の断固除去」を目標に掲げていました。

ナチスは勢力を増すとともに、共産主義の恐怖と反ユダヤ主義を結び付けた宣伝を繰り返します。政権を取った直後の1933年4月、ドイツ全土でユダヤ人の経営する商店に対するボイコット(不買運動)を指示し、ナチスの党員が店や会社の営業妨害や暴行を行います。また同4月の「職業官吏再建法」でユダヤ人や共産主義者は官庁などの公的職業から排除されます。その後民間企業の職にも適用され、一部のユダヤ人は国外への脱出を始めます。

□ハンナ・アーレント :

ナチスが権力を握ると、アーレントははナチスの掲げる反ユダヤ主義の政策に危機感を抱きます。その一方では、ハイデッガーを含め当時のドイツの知識人がナチスに同調する姿を目の当たりにします。

アーレントは、ブルーメンフェルトに協力して反ユダヤ主義に関する資料収集という反体制の活動に携わります。そのため1933年に逮捕されますが、数日で釈放され、その直後に旅券(パスポート)無しでドイツを脱出してフランスに亡命します。フランスではユダヤ人の青少年のパレスチナへの移住の支援などシオニズムに関係する仕事に携わります。

1937年、ギュンターシュテルンと離婚します。

ナチスは経済を統制し、アウトバーンの建設などの失業対策に積極的に取り組みます。その成果もあって失業が減少し、工場生産も回復して経済が活性化したことによりヒトラー政権への支持が強まりました。

ナチスが政権を取って以降、ユダヤ人や政治的反対派への弾圧が行われます。ナチスの抑圧的な体制としては、1921年に設置された武闘組織である突撃隊(SA)と、1925年にヒトラーの護衛組織として発足した親衛隊(SS)がありました。1933年には国民生活を厳しく監視する国家秘密警察(ゲシュタポ)が組織されました。突撃隊(SA)が正規軍である国防軍に取って代わろうという動きを見せると、1934年6月、ヒトラーが親衛隊(SS)に指示して突撃隊幹部のレームなどの殺害を命じるという事件(レーム事件)も起きます。その後は親衛隊がナチ党政権の権力を支える重要な機関となり、ゲシュタポも親衛隊の国家保安本部に組み込まれます。反ユダヤ政策は親衛隊とゲシュタポが中心となって実行されました。

▼ナチス政権は1935年にニュルンベルク法を制定し、ユダヤ人は選挙権などの公民権を奪われます。「ドイツ人の血を守るため」としてユダヤ人がユダヤ人以外の者と結婚することを禁じる等、差別の徹底化が図られます。

1937年からはユダヤ人による企業や工場の経営が禁じられます。1938年11月、ドイツ各地でナチスに扇動された民衆による集団的なユダヤ人迫害が行われます。ユダヤ人商店や企業、シナゴーグなどに対する破壊活動が行われます(散乱したガラス片を水晶に例えて「水晶の夜事件」と呼ばれました)。これがユダヤ人に対する組織的な暴力の始まりとなります。

また、ユダヤ人だけでなく、精神障害者、身体障害者、ロマ(ジプシー)も迫害の対象とされました。

ナチスはかねてよりヴェルサイユ体制の打破を主張していましたが、1933年10月には国際連盟を脱退し、ヴェルサイユ体制に縛られない外交を進めます。1934年ヒンデンブルク大統領の死去に伴い、ヒトラーが首相と大統領を兼ねた総統という国家元首になります。1935年、一方的に再軍備を宣言し、徴兵制を導入します。

1936年、ロカルノ条約を破棄して非武装地帯のラインラントへ進駐します。イギリスとフランスがヒトラーの強硬姿勢を容認した結果、ドイツ国民にはヒトラーの外交の勝利と受け取られ、ヒトラーが英雄視される状況となります。

1938年3月、ドイツ民族の統合を掲げてオーストリアを併合します。さらにドイツ人が多数居住しているチェコスロバキアのズデーテン地方の割譲を要求します。チェコスロバキアは抵抗しますが、1938年9月の英・仏・独・伊によるミュンヘン会談でイギリスとフランスは宥和政策を採ってドイツの要求を容認します。ヒトラーは自信を深めてズデーテン地方を併合し、さらにチェコを保護領、スロバキアを保護国にして解体します。この間ソ連はイギリスとフランスへの不信を強めており、1939年8月、ドイツとソ連は電撃的に独ソ不可侵条約を締結した上でポーランドに侵攻します。これに対しイギリスとフランスはドイツに宣戦し、ついに第二次世界大戦が始まります。

なお、この時期のドイツでナチスが独裁体制を確立していく過程については、『「キャバレー」と「地獄に堕ちた勇者ども」』の記事もご参照ください。

◎近代ドイツの歴史とハンナ・アーレントの生涯 その3

ドイツはポーランドの西部を占領し、ポーランドの東部はソ連が占領します。1940年5月、ドイツはデンマーク、ノルウェーに侵攻、さらにオランダ、ベルギーを突破してフランスに侵攻します。6月にはドイツがパリを占領し、フランスは降伏してドイツの占領下に入ります。ドイツはイギリスを除き、西ヨーロッパをほぼ制圧します。

□ハンナ・アーレント :

アーレントは1940年、スパルタクス団にも参加したことがある活動家のハインリッヒ・ブリュッヒャーとフランスで結婚します。

第二次世界大戦が勃発してフランスとドイツが戦争状態に入ったため、ドイツ出身のアーレントは「敵性外国人」としてフランス南西部のギュルス収容所に抑留され、劣悪な環境におかれます。しかし、フランスがドイツに占領されて混乱状態に陥ったのを好機として収容所を脱走します。夫のブリュッヒャーも別の収容所に拘束されていましたが、二人は南フランスで再会します。そして中立国ポルトガルのリスボンでヨーロッパを脱出する機会を待ちます。

1941年、母と夫とともにアメリカに亡命します。アーレントはドイツで博士号を取得していましたが社会的な地位があったわけではなく、アメリカでは無国籍者として難民支援団体の援助を受けながら英語を学びます。そしてドイツ語新聞への時事評論の執筆など生きるための仕事を必死でします。その後も世界の情勢に関心をもち続け、文筆活動を続けます。

この頃、親友となる作家のメアリー・マッカーシーとも出会います。

ドイツはイギリスに対して激しい空爆を行いますが、イギリスはチャーチルが首相となって抵抗を続け、屈服しません。イギリス征服に失敗したヒトラーは、イタリアと結んでバルカン半島に侵攻し、ユーゴスラヴィアとギリシアを占領します。その後、1941年6月独ソ不可侵条約を破棄して独ソ戦に踏み切ります。大軍を動員してソ連に攻め込みますがソ連は激しく抵抗します。

ドイツはアメリカ、イギリス、ソ連を中心とした連合国と戦い、広大な戦線での長期戦となります。

▼ドイツの支配領地域がヨーロッパの各地に広がるのに伴い、ナチスの迫害の対象となるユダヤ人も増加します。

1939年には、ドイツ国内及びポーランドなどドイツの占領地域から、ユダヤ人をできるだけ早く追放するという方針が立てられます。そのため、各地でユダヤ人を隔離するための居住地区「ゲットー」が造られ、狭い区域に強制的に住まわせました。ゲットーの中は衛生状態が劣悪で食料も不十分であり、多くのユダヤ人が死に追いやられました。

占領下のユダヤ人の数が増えるにつれ、ナチスはユダヤ人を監視しながら占領を続けることが重荷となってきます。そこでユダヤ人問題の「最終的解決」を迫られます。1940年には、アフリカのマダガスカル島にユダヤ人を追放する案が議論されますが断念します。

1942年4月、ベルリン郊外のヴァンゼーでナチの高官など関係者が会議を行い、ユダヤ人を東方に送り強制労働を通じて絶滅させる(ホロコースト)方針を決定します。ここで組織的な大量殺戮がユダヤ人問題の「最終的解決」となりました。なお、映画「ハンナ・アーレント」で焦点となるアイヒマンはこの会議の議事録を作成しています。

アウシュビッツなど各地の強制収容所を拡充し、ヨーロッパの各地からユダヤ人を貨車に詰め込んで輸送しました。子供や老人など労働力として利用できない者はただちにガス室に送って殺害し、体力が残っている者には強制労働をさせ、労働不能になればガス室に送りました。結果として約600万人のユダヤ人が殺されました。

1942年半ばからはアメリカ、イギリスなどの連合国が反撃に転じます。1943年2月のスターリングラード攻防戦でドイツは大敗北を喫し、以後はソ連軍が攻勢に出ます。地中海では同年7月にアメリカ・イギリス連合軍が北アフリカからシチリア島、さらにイタリア本土に上陸します。9月にはイタリアでムッソリーニが失脚し、イタリアは降伏します。

1944年6月、連合軍は北フランスのノルマンディーへの上陸作戦を敢行して西側からの反攻を開始し、8月にはパリを解放します。その後はドイツ軍が各地で総崩れになり、イギリス空軍によるドイツ本土空爆が展開されます。

1945年2月、連合国首脳はヤルタ会談を行ってドイツの敗北後の処理を議論し、4か国による分割管理を決定しました。同年4月ヒトラーは自殺し、5月にはドイツは無条件降伏しました。

▼1944年中ごろには、ナチスの「最終的解決」はほぼ終わっていたようです。

その後ドイツ軍が後退するのに伴い、強制収容所は連合軍により解放されましたが、収容所には多くの死体が放置されていました。

解放されたユダヤ人の中には、故郷に戻らずにパレスチナやアメリカなどを目指す人も多くいました。

1945年11月、米英仏ソの連合国によるニュルンベルク国際軍事裁判が開かれ、ナチス・ドイツの犯罪が裁かれました。21名のナチの指導者たちが被告となり、19名が有罪とされました。

▼第二次世界大戦後、パレスチナにユダヤ人の国家とアラブ人の国家を創設する分割案が国際連合で採択されます。これを受けて1948年5月、ユダヤ人はイスラエル独立宣言を行います。これに対しアラブ諸国が反発し、第一次中東戦争が起きます。この戦争はイスラエルの勝利に終わり、イスラエルは占領地域を増やします。

イスラエルは1949年5月には国際連合に加盟します。

1956年10月、エジプトのナセル大統領のスエズ運河国有化宣言に対して、イギリス、フランス、イスラエルの連合軍がスエズ運河に侵攻して第二次中東戦争が勃発します。しかしこの侵攻は、アメリカとソ連をはじめ国際世論から批判を受け、連合軍は撤退します。

ナチスのホロコーストに関与したアドルフ・アイヒマンはアルゼンチンに潜伏していましたが、1960年5月、イスラエルの諜報特務庁(モサド)がアイヒマンの身柄を拘束し、秘密裏にイスラエルのエルサレムに移送します。1961年4月、エルサレムの法廷でアイヒマンの裁判が始まり、12月に死刑判決が出されました。そして1962年6月に死刑が執行されました。

□ハンナ・アーレント :

第二次世界大戦後、アーレントはアメリカで出版社で編集の仕事に携わります。アーレントは戦後明るみに出たナチスによる組織的な大量虐殺の実態に驚愕し、その原因や経緯を理解するため全体主義の研究を続けます。

1951年、『全体主義の起源』を刊行します。全体主義について分析し、それを生み出した要因と西欧近代の歴史との関係を考察したもので、アーレントの代表的著作となり、その博識と洞察力が高く評価されます。

この年、アメリカ国籍を取得します。その後は哲学者としての評価が高まり、大学で講義をする機会も増えます。カリフォルニア大学バークレー校、コロンビア大学などの客員教授を歴任します。

1958年、『人間の条件』を刊行します。

1959年、ドイツの代表的な啓蒙思想家にちなんだ賞であるレッシング賞を受賞します。プリンストン大学初の女性の専任教授に就任します。

1961年、イスラエルでアイヒマン裁判を傍聴します。

1963年、ニューヨーカー誌に『エルサレムのアイヒマン━悪の陳腐さについての報告』を連載(2月~3月に5回に分けて連載し、5月に本として刊行)し、大論争を巻き起こします。シカゴ大学教授に就任します。

1967年、ニュー・スクール・オブ・ソーシャル・リサーチの教授に就任します。

1970年、夫ブリュッヒャーが死去します。

1975年12月、心臓発作のため死去します。69歳でした。

■映画が描いたハンナ・アーレント その1 「悪の陳腐さ」と巻き起こした論争

アイヒマンはナチスの親衛隊(SS)の中佐だった人物です。ユダヤ人問題の専門家としてナチスの中で重用され、ヨーロッパの各地から多数のユダヤ人を強制収容所に移送する部門の責任者として「最終的計画」において重要な役割を担っていました。ナチスの主だった幹部は1945年11月からニュルンベルクで開かれた国際軍事裁判で裁かれていましたが、何人かの幹部は南米などに逃走していました。アイヒマンもその一人で、アルゼンチンに潜伏していたところを拘束されました。

ハンナ・アーレントはエルサレムでアイヒマンの裁判を傍聴した上でレポートを執筆して雑誌に掲載しましたが、その内容は世の中に衝撃をもって受け止められました。特にユダヤ人の友人や関係者からは「アイヒマンの擁護者」「ユダヤ人を裏切った」などの激しい非難を受けました。映画「ハンナ・アーレント」はこの時の経緯を描くことにより、アーレントの人物とその思想を表現しました。まず、アーレントのレポートの主要な論点と批判を受けた理由について、映画の中でどの様に描かれているか見ていきましょう。

①ユダヤ系であるが故にドイツを脱出せざるを得なくなったアーレントであればこそ、アイヒマンを極悪非道の人間として弾劾する厳しい記事が期待されていました。しかしアーレントのレポートはアイヒマンを凶悪な怪物や根源的な悪の体現者とはしませんでした。またアイヒマンにユダヤ人に対する激しい憎しみも見出していません。単に思考を停止した平凡な人間が、上官の命令に唯々諾々と従って事務的に業務を分担していたにすぎないとしました。ホロコーストという人類史上稀にみるほどの残虐行為をこうした行動の帰結であると考えました。そしてこれを「恐るべき、言葉に言い表すことも考えてみることもできぬ悪の陳腐さ」と表現しました。映画の中でアーレントは言います。「世界最大の悪は、ごく平凡な人間が行う悪なのです。そういう人間には動機も信念も邪心も悪魔的な意図もなく、人間であることを拒絶した者なのです。」

アーレントは、ナチス・ドイツのような全体主義の大きな問題として、アイヒマンのような思考停止の人間を量産してしまうことであると指摘しました。

しかしこの考え方は、アイヒマンをホロコーストという悪の象徴と考えていた人々の予想を大きく裏切るものでした。特に長い苦難の日々をユダヤ人としてのアイデンティティを支えに生き、かろうじてホロコーストから生き延びたユダヤ人たちには到底受け入れられるものではありませんでした。

②ナチス・ドイツの占領下の地域では「ユダヤ人評議会」というユダヤ人で構成された自治組織があり、その指導者のなかにはナチスに迎合し、協力した者がいたと言われています。アイヒマンの裁判の中でその事実が明らかにされました。アーレントはその点に注目し、そのユダヤ人組織が果たした役割を指摘し、「それがなければここまで効率的に最終的解決を行うことはできなかった」と考えます。結果として「同胞の破滅を助長した」(ユダヤ人の犠牲者数が増えた)ことに言及しました。映画の中でも、その組織の関係者が他のユダヤ人から卑怯者と罵られる場面があります。

アーレントは、その人たちの対応には「違う振舞いができた指導者もいた筈」と述べ、そこから見えてくるのは「モラルの崩壊」だと言います。そして全体主義の特徴として「加害者のモラルだけではなく、被害者のモラルの崩壊ももたらした」と指摘します。この点をタブー視せずに明確に指摘したことが多くのユダヤ人の神経を逆なですることになり、「ユダヤ人をナチスの共犯者にしようとした」という批判になりました。

③アーレントは、ナチス政権崩壊後、残された膨大な資料を詳細に分析し、「なぜ国家による大量殺人という事態が起きてしまったのか」、そしてそれを引き起こした全体主義はどのようにして生まれたのか、さらにその特徴や危険性について深く考察しました。その成果がアイヒマン裁判の10年前(1951年)に刊行された「全体主義の起源」です。アーレントは、ナチスの全体主義が生じた要因として、19世紀中ごろからヨーロッパに浸透していった反ユダヤ主義と、ヨーロッパ各国が植民地支配を競った帝国主義における人種主義をあげます。さらには第一次世界大戦後のドイツの状況があります。大戦での敗戦で領土を大きく削られ巨額の賠償金を課せられる等した上に、世界恐慌により企業の倒産や失業が大量に発生し、ドイツの大衆は国や自分たちの将来に大きな不安を抱きました。その様な状況下でナチスは、自民族の優位性や反ユダヤ主義など大衆が飛びつきやすいイデオロギーや政策を提示し、国民の強い支持を得ました。すなわち一般大衆がナチスの全体主義を支えることになったとアーレントは考えました。

アーレントは全体主義をその様に分析し、アイヒマン裁判のレポートにおいても、アイヒマンという人物の特殊性ではなく、全体主義の特性や危険性を指摘し、人々への警告を発しています。この様な考え方は多くの人々、特にユダヤ人たちの期待していたものとは大きく異なりました。

④その他にも、イスラエルの諜報特務庁(モサド)がアルゼンチンにおいてアイヒマンをとらえて密かにイスラエルに移送したことはアルゼンチンの国家主権を無視していること、イスラエル国内の事件でないにもかかわらずアイヒマンの裁判をエルサレムの法廷で行うことの正当性などに疑問をなげかけます。映画の中ではアーレントがこの裁判を「ショー」と呼ぶ場面があります。

アーレントのレポートに対してはイスラエル政府も反発します。映画の中でイスラエル政府の関係者がアメリカのアーレントを訪れ、本を出版しないよう脅迫する場面があります。

その背景には、当時のイスラエルでは若い世代が、イスラエルに移住してきた親世代や収容所の生存者を戦わなかった腰抜けといって非難したり見下げるという事態が起きていました。これは映画の中でも指摘されています。イスラエル政府はアイヒマンの裁判を通して、イスラエル国民の意識改革や心情的な一体化を図るという儀式に近い側面があったのでしょう。

またイスラエルは、当初は同情的な国際世論を受けて建国しましたが、この裁判の4年前の第二次パレスチナ戦争では逆に批判を受ける側になっています。アラブ諸国との対立が続く中、国際的には不安定な立場に立っており、あらためてユダヤ人の悲惨な過去について国際的な注目を受けることによって、イスラエルの国家としての正当性への理解を深めたかったのかもしれません。

アーレントのレポートはこれらのイスラエル政府の思惑とは相いれないものだったと思われます。

ハンナ・アーレントは被害者の立場にありながら、自らが体験した痛みすら切り離して冷静かつ客観的に考え抜き、その結果を明快な言葉にしました。ユダヤ人への愛を問われた時、アーレントは「一つの民族を愛したことはない。私が愛するのは友人だけ」と言います。迫害されたのはユダヤ人ですが、アイヒマン、そしてナチスの全体主義の罪は「人類全体への犯罪」だと言います。冷徹な知性に裏付けられたアーレントの言葉は、ユダヤ人には冷酷に響いたのでしょう。

■映画が描いたハンナ・アーレント その2 アーレントを取り巻く人々

アーレントは強制収容所に入れられる危機に瀕してドイツを脱出し、フランスでは敵国人として抑留収容所に入れられ、アメリカでも18年間を無国籍者として過ごしました。そのため故郷と呼べる土地がなく、友人との関りが最も大切なものでした。アーレントはこのレポートにおいて感情に流されずに論理的な考察を行いましたが、結果としてユダヤ人の友人のほとんどを失ったと言われます。この時の孤独は察するに余りあります。映画の序盤では、アーレントの自宅のリビングに友人たちが集まり、ワインやシャンパンを片手にドイツ語や英語が飛び交う活気のある会話の様子が描かれますが、終盤では夫と二人で静かに語り合います。

またこの映画では、アーレントを取り巻く人々、特に二人の人物との関係を通して、この時のアーレントの四面楚歌ぶりを描いています。

一人はシオニスト運動の指導者クルト・ブルーメンフェルトです。アーレントにとって父親のような存在だった人物です。ブルーメンフェルトは、映画の序盤、アーレントがエルサレムに到着した時には喜びに満ちた顔で温かく迎えます。そしてアイヒマンを野獣と呼びます。しかし裁判が始まってからのアーレントの感想には激しく反発します。レポートが発表された後、死の床にあるブルーメンフェルトをアーレントが見舞いますが、ブルーメンフェルトは「ユダヤ人への愛はないのか?もう君とは笑えない」と言って背を向けます。

もう一人はハンス・ヨナスです。ユダヤ系の血をひき、若き日にハイデッガーの下で共に哲学を学んだ旧友です。映画の中でヨナスは、アーレントのエルサレム行きの壮行会では乾杯の音頭をとり、アーレントが「偉大な裁判に立ち会う」ことを自分のことのように喜びます。しかしアーレントのレポートには強く反発し、「ユダヤのことを何もわかっていない。だから裁判も哲学論文にしてしまう」と言って、決別を宣言します。この時のヨナスの苦悶に満ちた表情にホロコーストの残した傷の深さを思い知らされます。この映画はアーレント側からの物語だけでなく、批判者の立場や気持ちにも焦点を当てています。

この最もつらい時期にアーレントを支えたのは夫とわずかな友人だけでした。夫ブリュッヒャーの思いやりと夫婦の信頼関係の強さ、そして親友メアリー・マッカーシーの颯爽とした姿は映画を見る者にも心強く、またほほえましくもあり、印象深く描かれています。

この時多くの学生もアーレントを支持したと言われています。アーレントは大学での特別講義で自らの思想を凝縮した(集大成となる)スピーチをしますが、それがこの映画のクライマックスになっています。

アーレントの師であったハイデッガーは、「存在と時間」などで知られる二十世紀最大の哲学者の一人です。アーレントはハイデッガーが一時期ナチスに加担したことへのわだかまりを完全に拭うことはできませんが、ハイデッガーはアーレントが「思考」の重要性を学んだ師であり、アーレントの人生から切り離すことはできないのでしょう。映画でもアーレントの机の上には、夫ハインリッヒの写真とともにハイデッガーの写真が飾られています。なお、若き日のアーレントとハイデッガーの恋愛関係は短い回想場面で映像化されています。

■映画が描いたハンナ・アーレント その3 「思考」の重要性

この映画は主人公が哲学者であり、活動の中心が思考することです。それをいかに映像で表現し、鑑賞に堪えうる映画にするかが映画製作にあたって大きな焦点であったと思われます。そこでアイヒマン裁判を傍聴しレポートを執筆した四年間にしぼり、周囲の人たちとの関りを通してアーレントの思想の核を映像化しました。それはアーレントが苦境に立たたされた時期であり、アーレントの生き様が鮮明になった期間でもあります。映画は感傷を排し、厳格な視点から論理的に構築された見応えのある作品になっています。実際の裁判の映像を用いてアイヒマン本人の表情や陳述を盛り込んだのも非常に効果的でした。

アーレントが思考に集中する様は、たばこの煙を吐きながら遠くを見据えるような眼差しで表しています。現実のアーレントがたばこを口元から離さないヘビースモーカーだったようですが、実に巧みな表現方法です。映画のクライマックスのスピーチの場面では、学生たちに「今日だけ、早々に吸うけど許してね」と言ってタバコを深々と吸ってから話し始める姿が印象的です。

この映画ではアーレントの考え方や行動様式をはじめ、アーレントという人物の全体像がわかりやすくていねいに描かれています。感情に流されずにあくまで冷徹に物事を考え抜く哲学者としての誠実さ、批判を受けても毅然として自らの信念を捨てない気骨のある生き様に胸をうたれます。凛とした生き方は爽快でもあります。

アーレントは、何よりも大切なのは思考であると言います。そして「思考がもたらすのは知識ではなく、善悪を区別する能力であり、美醜を区別する力」であり、「思考とは自分自身との静かな対話」だと言います。「思考をやめればモラルまで判断不能になる」とも言います。

「悪の凡庸さ」の指摘は、誰しもがアイヒマンになり得るという考え方に繋がります。そのためこの裁判が単なる歴史的な出来事ではなく、現代にも通じる普遍的な問題として映画を見る者にも実感をもって迫ってきます。アーレントの思想の深さ、特に最も訴えたかった「どんな状況にあっても思考することを捨ててはいけない」というメッセージは映画を見る者に明確に伝わり、静かな感動を呼びます。

映画の終盤でアーレントが言います。「凡庸な悪は、根源的な悪とは違う。あの悪は極端だけど根源的ではない。深く、かつ根源的なのは善だけ。」

監督と脚本のマルガレーテ・フォン・トロッタは、1970年代にテロリストとして逮捕され獄中死した実在の女性闘士グードルン・エンスリンとその姉のジャーナリストを描いた「鉛の時代」(1981年)や、革命を夢見ながら無残に挫折した社会主義者を描いた「ローザ・ルクセンブルク」(1985年)で実在の女性たちの壮絶な生き様を描いて二つの国際映画祭で受賞し、名声を博しました。ドイツ映画界の牽引車ともいうべき存在であり、世界で最も有名な女性監督の一人です。

主演のバルバラ・スコヴァは、哲学者の思索と苦悩を圧巻の演技で表現しました。この人も数多くの賞を受けたドイツを代表する名女優です。トロッタ監督作品では、「鉛の時代」で女性闘士を演じ、「ローザ・ルクセンブルク」でも主役を演じてカンヌ国際映画祭の最優秀主演女優賞を受賞しています。トロッタ監督とは2015年にも、ある母娘の過去をめぐるミステリー映画「生きうつしのプリマ」で物語の中心となる人物を一人二役で演じています。

■こちらもおすすめです

ナチスのホロコーストを描いた映画は多くありますが、ここでは「ハンナ・アーレント」とゆかりのある映画をいくつかご紹介します。

①アイヒマン関係の映画

アイヒマンの裁判は全世界の注目を集めましたので、色々な視点から映画に取り上げられています。

「アイヒマン・ショー/歴史を映した男たち」(2015年ポール・アンドリュー・ウィリアムズ監督)は、アイヒマンの裁判を全世界にテレビ中継してホロコーストの真実を伝えようとして奔走したテレビマンたちの実話に基づいています。

「アイヒマンを追え! ナチスがもっとも畏れた男」(2015年ラース・クラウメ監督)は、ナチス戦犯の告発に執念を燃やした実在のドイツ人検事が主人公です。アイヒマンの逮捕のために様々な障害を乗り越えて奮闘する様を描いています。

「6月0日 アイヒマンが処刑された日」(2022年ジェイク・パルトロウ監督)は、宗教的に火葬の習慣がないイスラエルでアイヒマンの遺体を焼却するため秘密裏に焼却炉の建設が進められた実話を踏まえています。その焼却炉を作る工場の人々など処刑に関わった一般の人々の視線でアイヒマンの最期の舞台裏を描きます。

「スペシャリスト 自覚なき殺戮者」(1999年エイアル・シヴァン監督)は、アイヒマンの裁判の映像記録を再構成したドキュメンタリーです。アーレントのレポートを下敷きにしており、アーレントが主張した「悪の凡庸さ」の実像を暴いたものとして貴重な作品です。

②もう一人の大物戦犯ヨーゼフ・メンゲレと映画「マラソンマン」

終戦時に逮捕を逃れて南米に逃亡したナチス戦犯の中でアイヒマンと並ぶ大物と言われていたのがメンゲレという人物です。このメンゲレをモデルにしたナチスの戦犯が登場する傑作サスペンス映画「マラソンマン」をご紹介します。

◎映画の概要

1976年アメリカ映画

監督 ジョン・シュレシンジャー

出演 ダスティン・ホフマン、ローレンス・オリヴィエ

◎あらすじ(ネタバレ無し)

ある日、ニューヨークで初老のドイツ人が銀行の貸金庫から小箱を取り出し、別の男に手渡します。ドイツ人は車に乗り込んだ後、他の車を運転するユダヤ人と口論になり、両方とも大型トラックに衝突して死んでしまいます。

パリのホテルではドクという男がフランス人と取引をしようとしますが、命を狙われます。

ウルグアイでは、ニューヨークで死んだドイツ人の弟が兄の事故死を知ると密かにニューヨークに向かいます。

ニューヨークではマラソン好きの大学院生ベーブが図書館でエルザと知り合い、交際を始めますが、公演でのデート中に突然襲われます。

◎映画のあれこれ

一人の若者が突然事件に巻き込まれますが、背後に凶悪な旧ナチスの幹部がいることがわかってくるというスリラー映画です。ウルグアイにいた男が旧ナチスの幹部でメンゲレをモデルにしています。

メンゲレは、親衛隊(SS)の大尉ですが医師でもあり、アウシュビッツ収容所でユダヤ人を使って非倫理的な人体実験を行ったことで知られています。映画「ハンナ・アーレント」の中にも「メンゲレ医師が来るという噂だけで収容所に恐怖が広がった」というセリフがあります。この人物もモサドの追求により何度か逮捕寸前までいきましたが逃げ延び、結局捕まらずにブラジルで海水浴中に心臓発作で死んでいます。

映画「マラソンマン」では、世界のいくつかの場所で無関係と思われる出来事が進行しますが、それらの関係や背景が徐々に解き明かされます。その展開が息詰まるような緊迫感で、見応えのあるサスペンス映画です。この映画では旧ナチスの幹部は歯科医師という設定になっており、名優ローレンス・オリヴィエが演じていますが、冷酷さと金に対する異常な執着で圧倒的な存在感です。主人公ベーブを演じたダスティン・ホフマンとの演技合戦も見事です。

この映画の2年後に「ブラジルから来た少年」(フランクリン・J・シャフナー監督)というサスペンス映画が製作されています。この作品ではローレンス・オリヴィエがメンゲレを追うナチ・ハンターを演じ、グレゴリー・ペックがメンゲレを演じていますが、こちらも見応えのある対決になっています。

③ナチスの戦犯の支援組織を描いた映画

ナチス幹部の逃亡については様々な組織が支援したと言われています。カトリック教会やアルゼンチンなどの南アメリカ政府も支援をしていたようで、映画「ハンナ・アーレント」でも話題になっています。支援の実態は明確にはなっていないようですが、いくつかの秘密組織やラットラインという南アメリカへの逃亡経路があったようで、アイヒマンやメンゲレもそういった支援を受けて逃亡したものと考えられています。

その組織の一つと言われる「オデッサ」が登場するサスペンス映画があります。1974年ロナルド・ニーム監督の「オデッサ・ファイル」です。同名の原作はスパイ小説の巨匠フレデリック・フォーサイスの代表作の一つです。オデッサの支援を受けて逃亡したナチス幹部たちの写真や所在地を記録したファイルをめぐるドイツの若いルポライターとオデッサの暗闘を描いた映画です。ナチ・ハンター(ホロコーストに関与したナチス党員などの情報を収集してその罪を追求した人々)として有名なサイモン・ヴィーゼンタールや元強制収容所長などが実名で登場します。

④メアリー・マッカーシーと映画

マッカーシーは1960年代~1970年代に活躍したアメリカの女性作家で、辛辣な批評精神と強い個性でアメリカ文学界をリードしました。政治問題や社会問題についての当時のアメリカの代表的な発言者の一人でした。映画「ハンナ・アーレント」にもアーレントの親友として登場します。実際にアーレントとマッカーシーは、一方が苦境に立たされると支え合うなど公私に渡る長年の友情で知られており、『アーレント=マッカーシー往復書簡』が残されています。

代表作はベストセラーになった「グルーブ」(1964年)で、各国の話題を呼びました。アメリカ名門女子大学を卒業した女性のグループの人生の軌跡を描いた小説で、結婚、出産、就職など現実社会で直面するさまざまな葛藤を緻密に描いています。

この小説は1966年に名匠シドニー・ルメット監督により映画化されています。映画作品名も「グルーブ」です。原作同様、女性たちの悲喜こもごもの人生模様を様々な社会問題を背景に描いた群像劇です。後に多くの映画やテレビで活躍する女優キャンディス・バーゲンのデビュー作でもあります。