ロシア革命前後の激動の時代のロシアです。主人公ユーリ・ジバゴは歴史の荒波に揉まれながらも懸命に生きます。その波乱に満ちた生涯を壮大なスケールで描く一大叙事詩です。広大なロシアの大地を舞台に展開する愛の物語が胸を打ちます。ノーベル文学賞に輝くパステルナークの原作小説はロシア革命を赤裸々に描き、当時のソビエト連邦では発行禁止になりましたが、東西冷戦の真っ只中、西側で映画化されました。

■映画の概要

・1965年 アメリカ・イタリア合作映画

・監督 デヴィッド・リーン

・出演 オマー・シャリフ、ジュリー・クリスティ、ジェラルディン・チャップリン、

アレック・ギネス、ロッド・スタイガー

・アカデミー賞5部門受賞(撮影賞、作曲賞、美術監督・装置賞、衣装デザイン賞)

■あらすじ(ネタバレなし) プロローグ

第二次世界大戦後、ソ連の将軍エフグラフ・ジバゴは、亡き弟ユーリ・ジバゴとその恋人の娘を探していました。戦災孤児の中にそれらしき娘がいるという知らせを聞き、その娘ターニャが働いているダムの建設現場でターニャに会います。しかしターニャは自分の両親について何も知らず、エフグラフの話を聞いても、はっきりとした反応を示しません。エフグラフは、医師であり詩人であった腹違いの弟ユーリの生涯について語り始めます。

この映画は、ロシアの帝政末期から第一次世界大戦、ロシア革命を経てその後の内戦の時代にまでまたがっています。それではロシアの歴史から見ていきましょう。

◎歴史的背景 ロシアの歴史 ロマノフ朝成立まで

現在のロシア人は主に東スラヴ人に属します。スラヴ人とは東ヨーロッパの多くの国を作った民族であり、原住地はドニエプル川流域でしたが、東ヨーロッパやロシアの各地に移住しました。そのうちロシア平原の西部に住み着いたのが東スラヴ人です。しかし現在のロシアの地に最初にできた国家はノルマン人のつくったノブゴロド国です。ノルマン人はスカンディナビア半島南部などヨーロッパ北部から移住して来ました。9世紀に首長リューリクの率いた一派(ルーシ族)が南下し、通商上の要地ノブゴロドに国家を作ります。これがロシア国家の起源と考えられています。ノブゴロドは現在でもロシア最古の都市とされ、世界遺産にも登録されています。ノルマン人は先住の東スラブ人を支配しますが、その後東スラブ人との混血が進み同化しました。

さらにドニエプル川を南下して拡大し、9世紀末にはキエフ公国(9~13世紀)が成立します。この国は10世紀末のウラディミル1世の時に最盛期を迎えます。ウラディミル1世は自らギリシア正教に改宗するとともに、これを国教にして人民にも強制します。そしてビザンツ(東ローマ)帝国の皇帝の妹と結婚し、ビザンツ風の専制君主政治を行います。(ローマ帝国の国教となっていたキリスト教は、ローマ帝国の東西分裂によりローマ=カトリック教会とギリシア正教(東方正教会)に分かれ、ビザンツ帝国にはギリシア正教の総本山がありました。) これがロシア正教会の始まりと考えられ、これ以降ギリシア正教がスラブ人の世界に広がっていきます。

1240~1480年の間は「タタール(モンゴル)のくびき」と言われる時代です。モンゴル帝国のバトゥの遠征によりキエフ公国が滅ぼされ、キプチャク・ハン国が建てられます。この間東スラヴ人はモンゴル人の支配下にありました。しかし、モスクワ大公国が次第に力をつけ、1480年イヴァン3世の時にモンゴルからの独立を達成します。イヴァン3世は、1453年に滅亡したビザンツ帝国の最後の皇帝の姪ソフィアと結婚し、ビザンツ帝国皇帝の後継者とギリシア正教の守護者を自認してツァーリ(皇帝の意味)の称号を使い始めます。モスクワは「第3のローマ」と呼ばれるようになり、ロシア正教会が発展します。(第2のローマはビザンツ帝国の都であったコンスタンティノープルです。) なお、現在のロシア連邦でも、ロシア正教会の信徒が多いようです。

16世紀後半のイヴァン4世の時代に、ツァーリを正式な称号として用いるようになります。農民の農奴化を進め、農奴制を基盤としたツァーリズム体制を築きます。西欧とは異なる専制支配(恐怖政治)を行って諸侯を圧迫し、雷帝と言われました。中央集権化を進めるとともに、ロシア正教会の首長となります。コサックの首長イェルマークに東方遠征をさせ、占領したシベリアの一部を経営してアジアへも進出します。コサックとは農奴制の束縛をのがれて南ロシアに移り騎馬戦士となった人々の自治的な集団です。

イヴァン4世の死後、しばらく内紛が続きます。

◎歴史的背景 ロシアの歴史 ロマノフ朝成立以降

17世紀にミハイル・ロマノフが全国会議で皇帝に選出されて即位し、ロマノフ朝(1613~1917年)が始まります。そしてロシア革命で滅びるまで約300年続きます。ロマノフ朝は中央集権化を強め、農奴制を強化します。17世紀後半にはコサックのステンカ・ラージンによる農民反乱が起こりますが鎮圧します。

17世紀末にはピョートル1世(大帝)が登場して専制君主制を完成させ、ロマノフ朝を繁栄に導きます。西欧を視察し、西欧を模範とした近代化を目指します。官僚制の整備など国制を改革するとともに産業を育成して国力の充実を図ります。軍備も増強し、四方面へ領土の拡張を図ります。南方へはオスマン帝国を圧迫し、黒海北岸のアゾフ海に進出します。これがロシアの南下政策の始まりです。東方へはベーリングにシベリアを探検させてその経営を行い、1689年には清朝とネルチンスク条約を締結して境界を定めます。1700年からの北方戦争ではスウェーデンのカール12世をポルタヴァの戦いで破り、ニスタット条約を締結してバルト海の制海権を得ます。これにより西欧への連絡路を確保するとともにヨーロッパの強国として名乗りを上げました。また、戦争中に「西欧への窓」として新都ペテルブルクを築きました。

18世紀後半には女帝エカチェリーナ2世がピョートル1世の事業を継承してロシアの強大化を図りました。エカチェリーナ2世は、治世の初期にはフランスの哲学者ディドロと交流するなど啓蒙思想の影響を受け、啓蒙専制君主として近代法典の編纂、社会福祉などの内政改革を進めましたが、大農民反乱であるプガチョフの反乱(1773年~1775年)以降は改革に消極的になり、農奴制を強化します。領土の拡張も進め、南方ではオスマン帝国を圧迫してクリミア半島を領有します。これにより黒海はロシアの内海となりました。西方ではプロイセン、オーストリアとともにポーランド分割に参加しました。東方ではオホーツク海に進出し、ラクスマンを根室に派遣して日本に開国を求めました(日本の江戸幕府は通商を拒否しました)。

19世紀に入りアレクサンドル1世の時代にナポレオンのモスクワ遠征を撃退します。ウィーン会議を経て19世紀前半のウィーン体制の時代には、ロシアはヨーロッパの保守勢力の中心となります。しかし、国内では自由と民主化を求める運動も始まりました。1825年には青年将校らが憲法制定などを求めてデカブリストの乱を起こしましたが、ニコライ1世が鎮圧します。

バルカン半島ではオスマン帝国に衰えが見え始め、支配下にあったスラヴ民族の独立運動が活発になります。 列強はそれを利用して利権の拡大を求めて進出を図り互いに対立します。(これが「東方問題」と呼ばれます。)

ロシアは穀物の海外への販路の確保や植民地獲得のため地中海への出口を欲します。そこで19世紀を通じて度々南下を図ります。これは国内の不満解消のためでもありました。1821年のギリシア独立戦争や1831年と1839年のエジプト・トルコ戦争に参加して南下を図りますが、イギリスの巧みな外交で阻止されます。

1853年には、オスマン帝国内のギリシア正教徒の保護を理由にオスマン帝国と開戦します。これがクリミア戦争です。それに対しイギリスとフランスはオスマン帝国と同盟します。ロシアは近代的な装備が不十分なためセヴァストポリ要塞の攻防戦で敗北して南下をはばまれます。

この敗北によりロシアの後進性が明白になりました。他の列強と比較して、農奴制が近代化の支障になっていることや産業の発達が遅れていることを痛感したアレクサンドル2世は、上からの改革により近代化をめざします。1861年に農奴解放令を公布して農奴に人格的自由を認めます。しかし多くの土地は農民個人ではなくミール(農村共同体)が所有することになり、改革としては不十分でした。ただしこれにより自作農や都市労働者が生まれて社会の近代化をもたらし、資本主義発達の道が開けました。

この頃バルカン半島のスラヴ民族の間ではパン・スラヴ主義が広がります。これは共通の文化をもつ全スラヴ民族の統一を目指すもので、ロシアはこの思想をロシア中心主義の運動に利用し、再び南下政策を採ります。1877年にロシア・トルコ戦争(露土戦争)を起こします。翌年のサン・ステファノ条約でいったんは南方に領土を拡大したかに見えましたが、イギリス、オーストリアが強く反発し、ベルリン条約によりロシアの拡張は制限され、南下はまたも失敗します。

国内では1870年代から知識人、学生などのインテリゲンツィアが専制政治に対抗してロシアの再生を図る自由主義的改革を目指します。「人民の中へ(ヴ・ナロード)」をスローガンに農村に入って啓蒙活動を行い、これが「ナロードニキ(人民主義者)運動」と呼ばれます。しかし農民の支持をえられず失敗に終わり、一部はテロリズムに走ります。1881年、アレクサンドル2世がナロードニキに暗殺されます。結局、皇帝の専制支配は20世紀はじめまで続き、ロシアは西欧諸国の発展から取り残されます。

映画「ドクドル・ジバゴ」の物語はこの時代から始まります。映画は3時間17分の大作で前半と後半に分かれています。それでは映画の前半部分を19世紀末以降のロシアの歴史と対比して見ていきましょう。

◎歴史的背景と映画「ドクトル・ジバゴ」のあらすじ ロシア革命前後

①革命前夜

19世紀のロシアは遅れた農業国でしたが、1890年代には資本主義が発展します。それはフランスなどの外国資本が流入したことと、農奴解放令により安価な労働力が確保されたことによります。工業の育成やシベリア鉄道の建設など国内の開発を進めますが、外国資本に依存する脆弱な体質であり、国民の多くは貧しい農民で地主へ従属していました。重税により無理な工業化を進めたことにより社会には不満が溜まります。工場では労働者のストライキが、農村では農民の反抗などが起きます。

19世紀末から20世紀はじめ、政府批判の高まりや自由主義の活動の活発化を受けてロシア国内にもいくつかの政党が誕生します。ロシア社会民主労働党はマルクス主義を掲げますが、後にメンシェヴィキとボリシェヴィキに分裂します。プレハーノフらのメンシェヴィキは議会を通じた活動により穏やかな革命を目指しますが、レーニンらのボリシェビキは少数精鋭の革命家集団による急進的な革命を目指します。

社会革命党(エス・エル)はナロードニキの流れをくみ、農民を基盤とします。また資本家、知識人などによるブルジョワ政党である立憲民主党(カデット)は自由主義を掲げて西欧型の議会政治を目指します。

□あらすじ(ネタバレなし) 前半部分その1

エフグラフ・ジバゴの語るユーリ・ジバゴの物語は、ユーリの母親の葬儀の場面から始まります。19世紀の末、帝政ロシア(ロマノフ王朝)の時代です。幼くして両親を亡くしたユーリは、モスクワに住む親せきであり科学者のグロムイコ夫妻に引き取られます。両親の遺品はバラライカという楽器だけです。グロムイコ夫妻は当時の富裕階級に属します。ユーリは夫妻から愛情を注がれ、不自由のない生活をして成長します。

20世紀の初め、ユーリは医学生として研鑽を積んでいます。教授からも認められて研究者になる道を勧められますが、ユーリ自身は医師の免許を取得して開業医になることを目指します。ユーリは文学にも関心があり、医学の傍ら詩を書き、詩人としても知られるようになります。ユーリはグロムイコ夫妻の一人娘トーニャと愛し合い婚約をします。

同じころモスクワにラーラという若い女性がいます。洋品店を営む母アメリアとの二人暮らしです。ラーラにはパーシャという恋人がいます。パーシャはボリシェヴィキに傾倒し、ロマノフ王朝を倒す革命の実現に情熱を燃やしています。母アメリアにはコマロフスキーという弁護士のパトロンがいましたが、コマロフスキーは美しく成長したラーラにも目をつけていました。

②日露戦争と「血の日曜日事件」

1894年にはニコライ2世が即位しますが専制政治を継続し、帝国主義的な膨張政策を採ります。東方への進出を図り日本との新たな対立を生み、1904年には日露戦争が始まります。この戦争中にロシア社会の矛盾が表面化します。1905年1月、食糧事情の悪化から首都ペテルブルクで請願行動が起きます。

デモ隊は貧困からの救済、労働時間の短縮や戦争の中止などを求めますが、警備隊の兵士がデモ隊に発砲します。これが「血の日曜日事件」となります。これにより皇帝に対する失望が広がりました。全国で農民の蜂起、労働者のストライキや水兵の反乱が起き、労働者や兵士を中心にソヴィエト(評議会の意味)が設立されます。

これが「第一次ロシア革命」です。ロシアは戦争継続が困難になり、1905年にポーツマス条約を結んで日本と講和します。

皇帝は「十月宣言」を発表して国会(ドゥーマ)の開設、憲法の制定などの約束をします。これによりかろうじて革命を抑え込むことができました。しかし動乱の終息後は、設立されたばかりの国会を無視して取り締まりを強化するなど再び専制政治を行います。首相のストルイピンは農村が革命の温床になるのを恐れ、農村共同体(ミール)を解体して自作農を育てようとしますが、貧富の差が拡大するなど農村社会はかえって動揺し、民衆の不満が高まります。

□あらすじ(ネタバレなし) 前半部分その2

ある日、富裕階級のパーティーが開かれ、ラーラの母アメリアとコマロフスキーが出席する予定でしたが、アメリアが急に発熱したためラーラが代わりに出席します。ラーラとコマロフスキーはパーティーでダンスを踊りますが、会場の外から革命歌が聞こえてきます。外では貧困な労働者たちのデモ行進が行われています。「自由 平等 パン」のプラカードを掲げています。その先頭にはパーシャの姿もあります。しかしデモ隊はロシア帝国の騎馬隊に無残に蹴散らされ、多数の死傷者がでます。家のバルコニーからそれを見ていたユーリは外に出て負傷者の手当てをしようとしますが、騎馬隊の兵士から家に入るよう命じられます。

何日か後、トーニャが留学先のフランスから帰国し、ユーリとトーニャは再会を喜びます。

一方ラーラの前には火傷を負ったパーシャが現れます。パーシャは官憲に追われており、ラーラに銃を預けて姿を消します。また、アメリアは娘のラーラとコマロフスキーの関係を危ぶみ、服毒自殺を図りますが未遂に終わります。コマロフスキーは友人の医師であるカート教授に隠密に手当てを依頼し、教授の弟子であるユーリも同行します。その時ユーリは、ラーラとコマロフスキーのただならぬ気配を感じ取ります。

後日、ラーラが家に一人でいるときを狙ってコマロフスキーはラーラに暴行します。心に深い傷を負ったラーラはコマロフスキーが出席しているクリスマスパーティーに乗り込みます。そのパーティーではちょうどユーリとトーニャの婚約が発表されたところでした。ラーラは銃でコマロフスキーを撃ち、コマロフスキーは怪我をしますが一命はとりとめ、周囲の人に警察沙汰にしないよう頼みます。ラーラは駆け付けたパーシャに連れ出されて逃れます。

その後、ユーリとトーニャは結婚し、二人の間には子供もできます。ラーラもパーシャと結婚して子供ができます。

③第一次世界大戦と二月革命(三月革命)

ロシアは1907年に日露協商と英露協商を結び、イギリス、フランスとともに三国協商を形成します。1914年からの第一次世界大戦にも参戦してドイツと戦うことになります。大戦の西部戦線ではドイツとフランスが、東部戦線ではドイツとロシアが戦います。ロシアはタンネンベルクの戦いでドイツに敗れ、以降は防戦一方になります。

第一次世界大戦が長期化すると経済基盤が弱いロシアは戦争の重圧に耐えられなくなります。19世紀末から進行していた国内社会の矛盾は戦争によってさらに強まり、ついに革命が勃発します。1917年旧暦2月23日(新暦3月8日)、生活物資も不足する中、困窮した労働者や兵士など民衆が蜂起します。ペテルブルク(第一次世界大戦中にペテログラートと改名)でパンと平和を求めてデモやストライキが起きますが、皇帝の政府は武力で弾圧しようとします。しかし反乱は他の都市にも広がり、各地に労働者や兵士のソヴィエト(評議会)が作られます。軍隊も民衆側について首都を支配したため政府は事態をおさめられず、皇帝は退位して帝政は崩壊します。ロマノフ朝の滅亡です。

社会革命党のケレンスキーを首班として共和政の臨時政府が樹立されます。これは自由主義者を中心とする政権で、立憲民主政を志向します。ロシア社会民主党が分裂してできたメンシェヴィキや社会革命党(エス・エル)もこれを支持します。

しかしソヴィエト(評議会)も政治力を持つ組織に成長しており、臨時政府とソヴィエトの二重権力状態になります。臨時政府はイギリスやフランスとの関係から戦争をやめられません。戦争を継続したため国民の困窮は解消されません。

4月初めにボリシェヴィキの指導者レーニンが亡命先から帰国します。レーニンは「4月テーゼ」を発表して戦争中止、権力のソヴィエトへの集中等を呼びかけ、臨時政府を批判します。9月には帝政派のコルニーロフによる反革命運動が起きます。臨時政府はボリシェヴィキの援助によりなんとか鎮圧でき、ボリシェヴィキの力が急速に伸びます。

□あらすじ(ネタバレなし) 前半部分その3

第一次世界大戦が勃発してロシアが参戦すると、パーシャは妻のラーラと娘を残して前線に向かいますが戻ってきません。ラーラは娘を母親に預けて看護婦として前線に向かい、夫のパーシャを探します。一方ユーリも軍医として従軍しており、ユーリとラーラは運命に導かれるように前線で再会しますが、お互い家庭をもっていることを知ります。この間に二月革命が勃発しており、ユーリたちにも、革命が起きたこと、レーニンが亡命先からロシアに戻って来たこと、皇帝が逮捕されたことなどの情報が入ってきます。二人は臨時政府の命令により野戦病院で働きます。協力して負傷した兵士たちの治療にあたりますが、その過程で互いへの愛が芽生えます。しかし終戦を迎えると二人はお互いの気持ちを抑えて別れ、それぞれの場所に戻ります。

④十月革命(十一月革命)と内戦

レーニンが率いるボリシェヴィキと臨時政府が対立するなか1917年旧暦10月25日(新暦11月7日)にボリシェヴィキが首都で武装蜂起し、社会革命党の左派とともに臨時政府を倒してソヴィエト政権を樹立します。ケレンスキーは亡命します。これにより二月革命(三月革命)での二重権力状態が解消します。これが十月革命(十一月革命)です。この1917年の一連の革命を「第二次ロシア革命」、あるいは単に「ロシア革命」といいます。

ソヴィエト政権は社会主義を掲げる労働者政権です。人民委員会という組織を選出してレーニンが議長となり、これが事実上の政府になります。新政府は国内に対しては「土地に関する布告」を発表して土地の私有を廃止します。大地主の土地を無償で没収して農民に分配します。さらに重要産業や銀行を国有化します。

国外に対しては「平和に関する布告」を発表し、全交戦国に無併合・無賠償・民族自決の原則による即時講和・停戦を訴えましたが各国は聞き入れません。アメリカのウィルソン大統領は対抗して「14ヶ条の平和原則」を公表して国際政治の主導権をとります。

戦争を終わらせるためにドイツに講和を申し込み、領土を大幅にドイツに割譲して単独講和をします。1918年3月のブレスト・リトフスク条約です。こうしてロシアは大戦から離脱しました。

戦争を終わらせても新政府にとっては厳しい状況が続きます。1917年に行われた憲法制定議会の選挙では、農民に支持された社会革命党が第1党になります。これを受けてボリシェヴィキは武力で議会を解散し、ボリシェヴィキ以外のグルーブを政権から排除して一党独裁体制を確立します。ボリシェヴィキはロシア共産党に改名し、首都をモスクワに移します。

しかし旧帝政の軍人やボリシェヴィキと対立する政党が反革命軍(白軍)を結成して反乱を起こします。さらに第一次世界大戦後のパリ講和会議中に、日・米・英・仏の4か国は社会主義革命の波及を恐れて反革命軍を支援するためソヴィエト領内に出兵します。この干渉戦争(1918~1922年)により内戦はさらに拡大します。この内戦のさ中に革命政府は、退位したニコライ2世を白軍に奪還されるのを恐れ、1918年7月、ニコライ2世とその家族を殺害しています。

革命政府は一時苦境に陥りました。しかし外国の干渉はかえってロシア国民の愛国心を高め、ボリシェヴィキの政府は赤軍(労働者や兵士の武装組織)を増強して反撃します。外国の干渉は失敗に終わり、内乱は鎮圧されて情勢はようやく沈静化します。

□あらすじ(ネタバレなし) 前半部分その4

ユーリはモスクワの家族のもとに帰ります。しかしロシア革命により状況は一変していました。富裕階級の財産は接収され、厳しい締め付けが行われています。グロムイコ氏の邸宅は共同住宅に変わっています。さらには私有物までも没収されようとします。また革命後の社会の混乱により食料や物資が不足しており、人々は苦しい生活を余儀なくされています。皇帝が処刑されたというニュースも入ってきてグロムイコ氏は憤ります。

そんな中、ユーリの腹違いの兄であるエフグラフがユーリを訪ねてきます。この物語の語り手であるエフグラフはここでユーリと出会います。ユーリは兄との初対面を喜びます。エフグラフは共産党員であり、ユーリにも入党を勧めます。ユーリは革命に一定の評価はしつつも入党は断ります。それでも二人は互いの信頼を深めます。ユーリは自分の詩が批判され、革命政府から目をつけられていることを聞いて落ち込みます。エフグラフは、一家の別荘があるウラル地方のベリキノという町に疎開することを勧めます。

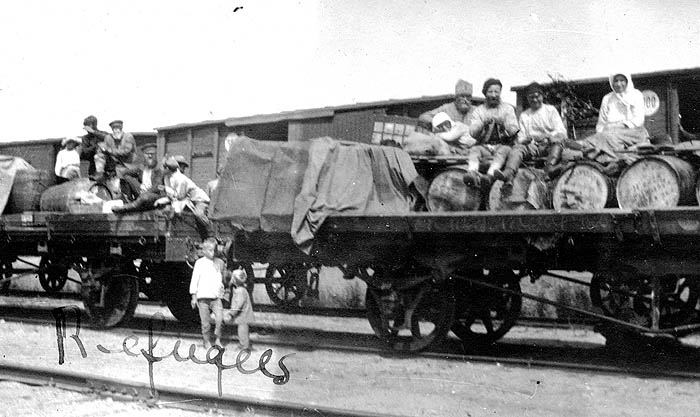

生活に困窮するユーリと家族はウラルに向かうため夜の汽車に乗り込みます。汽車の中は満員で衛生状態も悪く、苦難の旅となります。また、汽車の窓からは内戦により荒廃した村々の様子が目に入ります。惨殺された人や家畜が累々と横たわり、家々が焼け落ちた悲惨な風景に胸を痛めます。

⑤革命後

1919年3月、世界各国の共産党が参加する第三インターナショナル(コミンテルン)が設立され、ソヴィエトの指導による世界革命を目指しますが、結局ロシア一国だけで社会主義を建設する道を歩むことになります。ロシアは国際政治の中で孤立します。

経済政策としては、干渉戦争と内戦の危機を乗り越えるため「戦時共産主義」政策を採ります。工業では大企業のみならず中小企業まで国有化し、商業も停止、農産物は農民から強制挑発して都市に供給しました。農民が反発して生産力が落ちたため経済状態が悪化し、多数の餓死者がでるなど社会が混乱します。そこで1921年に「戦時共産主義」を中止し、「新経済政策(NEP)」を採ります。中小企業や国内商業の一部に資本主義の復活を許し、企業経営を認めて農産物の自由販売も認めます。これにより経済は安定します。

1922年、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ(白ロシア)、ザカフカースの4共和国が連合してソヴィエト社会主義共和国連邦(ソ連)が成立します。 1924年にレーニンが没するとスターリンが権力を握ります。ライバルのトロツキーを亡命に追いやり、他の指導者も排除します。スターリンは「新経済政策(NEP)」を中止し、社会主義的計画経済を開始します。1928年から「第一次五か年計画」を開始して重工業の育成に力を入れます。1930年代後半には農業集団化に失敗するなどしますが、スターリンは反対勢力を逮捕、処刑するなどして独裁体制を築きます。

映画「ドクトル・ジバゴ」のプロローグでエフグラフがユーリの娘らしき少女と会ってこの物語を語りますが、それがこの第一次五か年計画の時代と思われます。場所はダムの建設現場であり、「建設の時代」と言われたこの時期を象徴しているのでしょう。背後には強制労働に従事していると思しき女性たちの列が写されます。

■映画のあれこれ 「ドクトル・ジバゴ」が描いたロシア革命

この映画が製作された1965年は東西冷戦のさ中、西側の自由主義陣営と東側の社会主義陣営が激しく対立していた時期です。東側の中心となるロシアが舞台となりますが、西側で製作された映画です。

映画は主人公ユーリ・ジバゴとラーラの愛の物語を中心に据えていますが、背景としてロシア革命とその後の内戦を描いており、そこからロシア革命について色々なことが分かってきます。

①革命に向かう流れ

映画の前半では、ロシア革命が起こる前の帝政ロシア末期の格差社会、極貧にあえぐ民衆や抑圧された兵士の不満や怒り、それに対する政府による弾圧がしっかりと描写されています。富裕階級の華やかなパーティーと、隊列を組んだ民衆のデモ隊の対比が鮮明に描かれます。さらに政府の騎馬隊が剣を抜いてデモ隊に襲いかかる場面では、殺戮も辞さない過酷な弾圧が迫真の映像となっています。

また、第一次世界大戦の最前線に送り込まれた兵士たちは、飢えと寒さで衰弱します。戦争が長期化するにつれて精神的にも肉体的にも極限状態に追い込まれて次々と離脱します。脱走兵の一団と正規兵の隊列が鉢合わせになる場面、兵士たちが暴徒となり指揮官に襲いかかる場面など、衝撃的で臨場感溢れる映像となっています。革命に向けて燻っていた火種が徐々に燃え上がっていく様子が映画ならではの特性を駆使して表現されています。

②革命による社会の激変

この映画は、革命によって当時のロシア社会が激変する様を、主人公ユーリが育ったグロムイコ家の生活の変化を通して描いています。革命によって「平等」の名のもとに個人の財産の再配分が強制的に行われています。グロムイコ氏は革命前は上流階級に属していましたが、グロムイコ氏の邸宅は十世帯以上の共同住宅になっており、家財も没収されようとします。一家がはるばる訪れたウラルの別荘も閉鎖されています。社会主義による革命とはどの様なものか、上流階級の悲惨な境遇を通してまざまざと見せつけます。

また、住宅や財産の管理を行うために革命政府が新たに設けた委員会の専横ぶりも描かれています。抑圧されていた人間が権力を行使する側にまわるとどうなるかを考えさせられる印象的な場面でした。

③革命から内戦期の民衆の窮乏

貧困にあえぐ民衆が立ち上がって革命が起きましたが、革命後の混乱で民衆は食料や燃料をはじめとする生活必需物資にすら事欠き、生活は困窮しています。

また、ユーリたちがウラルに向かう汽車の窓から見た村落の荒廃した様子も悲惨です。相次ぐ内戦で焦土と化しています。

赤軍と白軍が交互にやって来て村を焼き払うという言葉から、それぞれ大義を掲げても、ひとたび武器を持つと暴力の連鎖が容易には止まらないことがわかります。赤軍でも白軍でもない一般民衆にとって内戦がいかに悲惨なものであったのかがうかがえます。

④革命と個人の自由

ロシア革命の激動の中に身を置いた二人の男の対照的な生き様をくっきりと描いています。主人公ユーリは、革命前は上流階級の家庭に育ちましたが、立ち上がる民衆を政府が暴力で制圧する様などを間近に見て、帝政政府のあり方に不信を抱きます。そして古い秩序を打ち破ろうとする革命が起きると新しい時代に希望を持ちます。しかし画一化を強制し、すべてを政府の統制のもとに置こうとする革命政府のやり方には失望し、ロシアの未来を共産党に託そうとは考えません。あくまで自由を求め、個人の尊厳を重んじる自らの信念に正直に生きようとします。

それに対しラーラの夫であるパーシャは、徹底して社会主義革命の正当さを信じています。民衆を搾取する帝政の打倒には貢献しますが、社会主義革命の目指す理想を盲信し、組織が個人を統制することの非人道的な側面には目を向けることができず、理想を追求するためには暴力を正当化するまでになります。

⑤原作者パステルナーク

この映画は原作の長編小説を大幅に圧縮するとともに、映画ならではの工夫を凝らした改変もなされていますが、基本的な設定やストーリーは原作の小説を踏まえています。この小説が書かれた時、ソヴィエト連邦の当局は、ロシア革命の意義やソ連の体制に疑問を呈する危険な作品と判断しました。原作者ボリス・パステルナークは反革命分子のレッテルを貼られ、小説はソ連では発行禁止になります。しかし密かに国外に流出して1957年にイタリアで刊行され、その後世界各国で出版されます。ソ連が厳しい情報統制を敷いていたために他国ではソ連の国内情報を知ることが難しかった時期でもあり、この小説はロシア革命の実情を描いたものとして注目を浴びました。翌年、パステルナークはノーベル文学賞を授与されることになりましたが、ソビエト共産党の圧力により辞退に追い込まれます。この小説のソ連国内での発行禁止が解けるのはゴルバチョフ登場後の1988年です。

⑥映画の製作時期と東西冷戦

この映画が製作されたのは原作小説が西側で刊行されてから8年後の1965年です。この前後の東西冷戦の主な動きを見てみましょう。

1961年 ベルリンの壁建設

1962年 キューバ危機

1965年 ベトナム戦争本格化(「地獄の黙示録」参照)

まさに東西冷戦の緊張感が高まっていた時期でした。映画は西側で製作されて公開されましたが、この時期には西側諸国の知識人や一般人の中にも社会主義の掲げる理想を好意的な眼差しで見る人も少なくありませんでした。映画の公開当時にはこの映画を、革命に伴う混乱を誇大に描いた、いわゆる反共的意図の強いものとする批判もあったようです。しかし、この映画の公開から3年後の1968年、東側の一員であるチェコスロバキアで起きた自由化、民主化の運動(プラハの春)と、それに対するソ連軍の弾圧が世界中の批判を浴びます(「存在の耐えられない軽さ」参照)。ソ連の実態が少しずつ明らかになるにつれ、社会主義体制に魅力を感じていた人々に失望と幻滅を与えるようになりました。

■映画のあれこれ 映画の魅力

美しくスケールの大きい映画です。文芸映画としての高い格調と奥深さが感じられます。激しく揺れ動いた時代を描きつつも、悠然としたペースで物語が綴られていきます。近年のスピーディで感覚的な刺激の強い映画を見慣れた目でこの映画を見ると物足りなく思うかもしれませんが、3時間を超える長尺でも飽きることなく映画の醍醐味を満喫することができます。

主人公ユーリ・ジバゴをはじめ登場人物たちが個人では如何ともし難い動乱の嵐に翻弄されて非運を強いられる様に胸が痛みます。ユーリは医師として将来を嘱望されるとともに、詩人としても認められつつありました。しかし歴史のうねりの中でいずれの才能も十分には発揮できません。それでも祖国ロシアに明るい未来が到来することを夢見て、自らの信念に従って誠実に生きました。またユーリは妻トーニャを愛しながらもラーラに惹かれる気持ちを抑えることができず、二人の女性の間で揺れ動きます。人を愛することの喜びと辛さが伝わってきます。

映像の美しさと迫力は特筆に値します。画面の隅々まで細かく配慮が行き届いており、寂寥感あふれる極寒の厳しさや春から夏の花が咲き乱れる美しさがスクリーンを通して伝わってきます。ロシアでの撮影ができないためカナダ、フィンランドなどで撮影されましたが、広大な大雪原に圧倒されます。また、スペインに大がかりなセットを造りモスクワ中心部の街並みを再現しています。

色彩も素晴らしく、雪景色の白、街並みや人々の服装の黒、そしてひまわりや水仙などの鮮やかな黄色が印象深く、雪と氷に包まれた建物、凍えるような森林、列車が横断する荒涼とした大地など、いくつもの風景が忘れがたく目に焼き付きます。

■映画のあれこれ 監督、音楽、出演者など

監督のデヴィッド・リーンはイギリスの名匠で、数々の大作により絶大な名声を博しました。後世の映画作家たちにも多大な影響を与えたとされています。1957年に第二次世界大戦中の東南アジアの捕虜収容所を舞台に人間の尊厳を描いた「戦場にかける橋」を撮ったのに続き、1962年の「アラビアのロレンス」では灼熱の砂漠を舞台にオスマン帝国からのアラブ独立闘争を描きました。それから3年、今度は凍り付くようなロシアの荒野を舞台に「ドクトル・ジバゴ」を撮りました。これら3作のうちはじめの2作でアカデミー賞監督賞を受賞しています。さらに「ドクトル・ジバゴ」の5年後には「ライアンの娘」を撮ります。アイルランドの海辺の荒々しい自然を背景に、独立運動直前の不穏な空気の中で展開する愛の物語です(「『ライアンの娘』と『麦の穂をゆらす風』」の記事をご参照ください)。

モーリス・ジャールの音楽が映像の美しさを倍増させます。モーリス・ジャールはフランス出身の作曲家で多くの映画音楽を手掛けています。特にデビッド・リーン監督の大作映画で何度か音楽を担当し、リーン監督作品でアカデミー賞作曲賞を3回受賞しています。作品ごとに舞台やテーマに応じた独特の美しいメロディを生み出して映画に情感を与えています。「ドクトル・ジバゴ」の「ラーラのテーマ」は映画音楽のスタンダードになりました。

この物語ではバラライカという楽器が一つのポイントになっています。ロシアの代表的弦楽器の一つだそうです。「ラーラのテーマ」もこの楽器で演奏されていますが、音色がとても印象的です。

名優たちの熱演もこの映画を忘れがたいものにしています。主人公ユーリ・ジバゴを演じたのはオマー・シャリフです。様々な苦難にあいながらも懸命に生き抜こうとするたくましさと二人の女性への繊細な心の動きを圧巻の演技で表現しています。

また二人の女優が対照的な女性像を鮮やかに描き出しています。ジュリー・クリスティが情熱的で強い意志と行動力を備えたラーラを、ジェラルディン・チャップリンが控えめですが気高く思慮深いトーニャを演じて、共に忘れがたい姿をスクリーンに焼き付けています。

そして二人の名優が物語を盛り上げています。ロッド・スタイガーが敵役コマロフスキーを憎々しげに演じ、リーン監督作品の常連であるアレック・ギネスが物語の語り手エフグラフとして登場し、それぞれさすがの存在感を見せています。

この作品はこの年のアカデミー賞で10部門にノミネートされ、5部門で受賞(撮影賞、作曲賞、美術監督・装置賞、衣装デザイン賞)しましたが主要部門での受賞を逃しました。この年の作品賞と監督賞は「サウンド・オブ・ミュージック」が受賞しています。こちらは第二次世界大戦直前、ナチス・ドイツに併合されていくオーストリアを舞台にファミリー合唱団の家族の絆と苦難を描いたミュージカルです。「ドクトル・ジバゴ」も「サウンド・オブ・ミュージック」も激動の時代を背景として家族や恋人、そして祖国への愛を歌いあげ、世代を超えて人々の記憶に残る映画となりました。

■こちらもおすすめです 「追想」

ロシア革命から生まれた謎を題材にした映画をご紹介します。

皇帝一家殺害という悲惨な出来事から一つの伝説が始まり、世界中に広まりました。

①アナスタシア伝説

アナスタシア・ニコラエヴナは、ロシアのロマノフ王朝最後の皇帝ニコライ二世の第四皇女です。1917年の二月革命によって成立した臨時政府によって家族と共に監禁され、翌年7月エカテリンブルグのイパチェフ館というところで家族と共に銃殺されました。しかしこの時アナスタシアだけが奇跡的に殺害を免れて逃走したという説が根強くありました。アナスタシアがあまりにも若くして亡くなった悲劇から生まれた伝説ですが、このアナスタシア生存説は二十世紀の最も有名な謎の一つでした。世界中で何人もの女性が、自分がアナスタシアであると主張しました。

この様な謎が生じた背景には以下の様な事情がありました。

・殺害を実行した兵士たちの中に、皇帝一家、特に若いアナスタシアに同情的な人間がいて密かに救出した可能性があったこと

・当時のソ連政府が国際的な非難を恐れ、「処刑したのは皇帝のみである」という偽情報を流したこと

・皇帝一家の埋葬場所が長い間知られていなかったこと

多くの自称アナスタシアの中で最も有名なのがアンナ・アンダーソンという女性です。この人は1920年2月にドイツのベルリンで自殺しようとしていたところを発見され、後に自分がアナスタシアであると話すようになりました。そして皇帝一家が残した遺産を相続するための法廷闘争もしています。裁判は長期にわたりましたが、十分な証拠が無いとして主張は認められていません。

アナスタシア生存説が有名になり、それを下敷きにして多くの演劇、映画等が作られました。その最も有名なものが映画「追想」です。もともとは「アナスタシア」という戯曲だったものの映画化ですが、さらにこの「追想」をリメイクしたアニメ映画「アナスタシア」(1997年ドン・ブルース他監督)が作られています。

②映画の概要

・1956年 アメリカ映画

・監督 アナトール・リトヴァク

・出演 イングリッド・バーグマン、ユル・ブリンナー

・アカデミー賞 主演女優賞受賞

③あらすじ(ネタバレなし)

1928年、第一次世界大戦後のパリです。ニコライ二世とその家族が革命政府により殺害された(と推測される)時期から10年が経過しています。当時のパリには、ロシア革命により亡命して来たロシア人が多数いました。またアナスタシアだけが生存しているという噂も広まっていました。ロシア帝国の元将軍ボーニンは、ニコライ二世が娘たちのためにイングランド銀行に預金した1000万ポンドの遺産に目を付け、セーヌ川に身を投げようとしていた記憶喪失の女性アンナ・ニコルを利用しようとします。アンナをアナスタシアに仕立て上げて遺産を手に入れようと考え、アンナにアナスタシアにまつわる様々な知識や皇女としての礼儀作法を教え込み、本物らしく見えるよう訓練をします。

④映画のあれこれ

アナスタシア伝説にまつわる愛と陰謀の物語です。

監督のアナトール・リトヴァクはロシア出身でフランス、アメリカなど各国で映画を作った人です。1961年には再度イングリッド・バーグマンを主演に迎えて「さよならをもう一度」を撮っています。

バーグマンが演じたアンナという女性は頭の負傷により記憶が途切れ途切れになっており精神的に不安定ですが、とまどいながらも皇女としての訓練に励みます。バーグマンは、前半は憂いを帯びた表情といかにもはかなげな風情を、後半は徐々に凛とした気品のある皇女のようになっていく様を見事に演じています。バーグマンはこの時期ハリウッドから遠ざかっていましたが、これが7年ぶりの復帰作になりました。端麗な容姿だけでなく名優としての実力を存分に発揮してこの作品で二度目のアカデミー主演女優賞を受賞しています。

ユル・ブリンナーはロシア出身でアメリカに渡って活躍したスターですが、西部劇をはじめ様々なジャンルの映画でヒーローを演じています。どんな役を演じても様になります。この作品でも莫大な遺産を狙う欲深い男を演じていますが、プリンナーの格好良さ全開で渋い魅力を発揮しています。この作品は、アカデミー賞主演男優賞を受賞した「王様と私」と同時期であり、まさに俳優としてピークの時期でした。

またロシアの皇太后の役でヘレン・ヘイズが登場し、威厳と風格のある堂々たる演技で映画の終盤を引き締めています。この人は演技の三冠(映画界のアカデミー賞、テレビ界のエミー賞、演劇界のトニー賞)の最初の達成者として知られる名女優です。

この映画が作られた1956年はアナスタシア生存説が根強く信じられていた時代でした。実際にロマノフ王朝の貴族がロシア革命を逃れてフランスに多数亡命しており、荒唐無稽に思われそうな物語にリアリティを持たせています。

現実にはソヴィエト連邦の崩壊後、皇帝一家殺害についての詳しい情報が明らかになりました。皇帝一家の遺骨が発見されてDNA鑑定も行われ、一家全員が殺害されて生存者はいなかったことが明らかになりました。したがって現在ではアナスタシア生存説は否定されていますが、この作品は今でも十分楽しめる傑作です。ロマノフ家の悲劇という歴史的事実を背景に伝説を巧みに取り入れたストーリーはミステリアスで緊張感があります。名優たちの好演もあり、人間描写もしっかりしています。ヨーロッパのロケーション撮影による映像も美しく、ロマンティックで夢のある作品です。

アナスタシアは2000年に家族とともにロシア正教会によって列聖され、遺骨はサンクトペテルブルクのペトル・パウエル大聖堂に埋葬されました。