第一次世界大戦に敗れたドイツは巨額の賠償金等に苦しみ、世界恐慌の影響も受けて社会が深刻な混乱に陥っていました。その中でヒトラーを党首とするナチ党が急速に力をつけ、独裁体制を築いて第二次世界大戦に突き進みました。ナチ党が台頭していった1930年代前半のドイツを舞台とした二つの映画をご紹介します。一つはショービジネス界のトップスターであるライザ・ミネリがそのパワフルな魅力を存分に発揮し、伝説的振付師ボブ・フォッシーが監督した「キャバレー」です。もう一つは壮麗で格調高い作風で数々の名作を生み出したルキノ・ヴィスコンティ監督が、ドイツの鉄鋼財閥の権力争いを独特の耽美的な映像で綴った衝撃的作品「地獄に堕ちた勇者ども」です。

◎歴史的背景 第一次世界大戦とヴェルサイユ体制

それでは映画「キャバレー」と「地獄に堕ちた勇者ども」の背景となる近代ドイツの歴史を見ていきましょう。なお、この時代までのドイツの歴史については、映画「ハンナ・アーレント」の記事もご参照ください。

19世紀のドイツはイギリスやフランスに比べて統一が遅れ、約300の小国家に分かれたままでした。しかし19世紀後半にプロイセンを中心とした統一の機運が盛り上がります。1862年にプロイセンの首相に就任したビスマルクのもとで近代化と軍備の増強が進み、1871年にドイツ帝国が成立します。プロイセン国王のヴィルヘルム1世が皇帝として即位します。しかしヴィルヘルム1世の死後、ビスマルクはヴィルヘルム2世と意見が合わず、1890年に辞任します。

ヴィルヘルム2世は、「新航路政策」と呼ばれる積極的な世界政策を採ります。ドイツは植民地の獲得でも後れをとったため、植民地の再分配をねらい、イギリス、フランスなど先行する植民地帝国と対立します。海軍力の増強を図り、イギリスとの間で建艦競争となります。アフリカや中東方面への進出を図り、フランスやロシアとの関係も悪化します。こうしてイギリス、フランス、ロシアによるドイツ包囲網が構築され、ドイツは国際的に孤立します。

ドイツ国内では重工業を中心に産業が著しく発達し、20世紀初めにはイギリスをしのぎ、アメリカに次いで世界第二位の工業国になります。国内政治では社会民主党が躍進し、1912年には議会の第一党になります。社会民主党は初期には革命による社会主義の実現を目指していましたが、やがて革命によらず議会活動で社会改良を目指す修正主義に移行します。

1914年、ボスニアのサライェヴォでオーストリアの帝位継承者夫妻がセルビアの青年に暗殺される事件が発生します。オーストリアがセルビアに宣戦布告すると、オーストリアと同盟を結ぶドイツはロシア、フランスに宣戦布告し、第一次世界大戦が始まります。ドイツは短期決戦を目指しましたが、東西に戦線が形成されて長期化し、総力戦になります。ドイツ国内でも国民生活がひっ迫して不満が増大します。1918年11月3日、キール軍港の水兵の反乱が全国に波及し、各地に労働者と兵士の評議会(レーテ)が組織されてドイツ革命が始まります。11月9日に共和国が成立、ドイツ帝国は崩壊してヴィルヘルム2世は亡命します。11月11日には連合国側と休戦協定が成立します。社会民主党の穏健派のエーベルトらを中心とする臨時政府が成立し、革命の急進化を抑えようとします。これに反発した社会民主党左派であるローザ=ルクセンブルクとカール=リープクネヒトらのスパルタクス団はドイツ共産党を結成し、1919年1月、ロシア革命にならって社会主義政権を目指して革命派の労働者とともに武装蜂起します。しかし臨時政府により鎮圧されて社会主義革命は失敗に終わります。ドイツ共和国は資本主義経済を維持し、議会制民主主義の国家を目指すことになりました。

1919年7月、ヴァイマール憲法を制定します。この憲法は国民を主権者とし、労働者の団結権、団体交渉権など社会権の保障、男女普通選挙等が規定されます。国家元首である大統領は任期が7年で、国民の直接選挙で選ばれます。大統領は首相の任免権、国会の解散権等を有し、非常時においては緊急命令を発することができるという非常に大きな権限を有していましたが、後年これが濫用されてナチ党の独裁体制への道を開くことになります。エーベルトが初代大統領になります。

この憲法は20世紀的な憲法のさきがけとなるもので、当時としては世界で最も民主的と言われるものでした。この憲法が作成された南ドイツのヴァイマールにちなんでそう呼ばれます。そしてこの時期のドイツはヴァイマール共和国とも呼ばれます。しかし当時のドイツは、イギリス、フランスに比べ議会制民主主義が十分に定着しておらず、国際的にも波乱の多い時代であったため、数々の試練に見舞われます。

ドイツは第一次世界大戦の講和条約であるヴェルサイユ条約を受け入れましたが、アルザス・ロレーヌをフランスに返還するなどの領土の削減、海外植民地の放棄、軍備の制限、莫大な賠償金の支払いなど過酷な条件が義務付けられました。特に賠償金は支払いが不可能な額であり、国内では混乱が続き、屈辱的なヴェルサイユ条約に反発する感情が強まります。このため帝政復活を目指す動きがでるとともに、ドイツ人の民族的な優位性を主張する右翼政党も結成されます。一方ではドイツ共産党もスパルタクス団の蜂起の失敗により衰退することはなく、議会での活動に重心を移しつつ、各地で労働者の組織化を進めます。ストライキも頻発します。共産党が依然として勢力を保っていることは、革命を恐れる資本家や地主などの危機感を高めます。議会では社会民主党が第一党でしたが、いくつかの政党による連立政権であり、左右の両極から脅かされるという不安定な状況が続きました。

◎歴史的背景 1920年代の安定期

1919年1月、「ドイツ労働者党」という小政党が生まれました。ドイツ民族主義や反ユダヤ主義を唱える右翼政党です。この政党にアドルフ・ヒトラーが参加します。ヒトラーはオーストリア出身で画家を志しましたが大成せず、民族主義の運動等に参加し、第一次世界大戦ではドイツ軍に従軍していました。この政党に加わったヒトラーは巧みな弁舌などで政党の主導権を握るようになります。1920年3月には党名を「国民(国家)社会主義ドイツ労働者党」に改称します。

この時期のドイツは混乱が続いており、1920年3月にはヴェルサイユ条約による軍隊の縮小に反発する勢力が、カップという右翼政治家を中心にクーデターを起こしますが短期間で鎮圧さされます。

「国民(国家)社会主義ドイツ労働者党」(以下、「ナチ党」)では、1921年7月にヒトラーが独裁的な権限をもつ党首に就任します。

1922年4月、ドイツはソ連との間でラパロ条約を締結します。これによりドイツはロシア革命で誕生したソ連を最初に承認した国家となります。

1923年1月、ドイツは深刻な危機に見舞われます。賠償金の支払いの遅れを理由にフランスとベルギーがドイツ工業の心臓部であるルール地方を占領し、工場などを接収します。ドイツは消極的抵抗で対抗し、工場の稼働を停止します。しかし生産がストップしたため製品の供給が低下し、給料の支払いのため通貨も増発されたため空前のインフレーションとなり経済は大きな混乱に陥ります。

政府に対する批判が高まるなかで1923年11月、ヒトラーや右翼政治家らがドイツを縛るヴェルサイユ体制に反対してクーデターを起こします。後に「ミュンヘン一揆」と呼ばれるものですが鎮圧されてヒトラーは逮捕されます。ナチ党も活動を禁止されます。この時ヒトラーは獄中で「我が闘争」を口述筆記させ、ナチ活動の理念化を行います。

1923年8月、シュトレーゼマンかドイツの首相となり、レンテンマルクという新紙幣を発行してインフレーションを収束させます。そして大きな懸案であった賠償金問題につても見直しが始まります。1924年、アメリカの仲介でドーズ案が成立します。当面の支払い金額が減額されるとともに、アメリカの資本を導入して経済の再建が行われることになり、賠償金問題も解決に向かいます。ルール地方の占領軍も撤退します。生産力も向上して経済が回復に向かい、社会はようやく安定期に入ります。

同年12月にヒトラーは恩赦で出獄して活動を再開します。ヒトラーは戦術を転換し、選挙を通して国会の議席を増やすことにより合法的な政権の獲得を目指します。ナチ党はしばらくの間低迷しますが、徐々に党勢を拡大していきます。

首相から外相になったシュトレーゼマンはドイツの国際的な地位の向上を目指します。1925年12月にはロカルノ条約に調印します。西欧諸国との間でドイツ西部の国境の不可侵を約束する集団保障条約です。フランス等との関係も改善し、1926年9月には国際連盟への加盟を果たして国際社会に復帰しました。

ドイツは一応の落ち着きを取り戻しますがヴェルサイユ体制へ不満は残り、保守派が台頭します。1925年の大統領選では旧軍人のヒンデンブルクが当選します。ヒンデンブルクは、第一次世界大戦のタンネンベルクの戦いでロシア軍を破り、国民的な英雄となった人物です。1928年5月、国会選挙が行われます。この選挙でナチ党ははじめて12議席を獲得します(総議席数は491、第一党は社会民主党で153議席)。

1920年代の後半は、アメリカをはじめヨーロッパ各国でも「黄金の20年代」「狂騒の20年代」などと呼ばれた時期です。(この時期のアメリカやフランスの状況は「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ」と「ミッドナイト・イン・パリ」の記事をご参照ください。)ドイツでもラジオや映画など新しいメディアが登場し、現代に通じる都市型大衆文化が花開きました。ドイツでは豊かな創造性が発揮され様々な分野の化学や芸術も高い知的水準で花開き、「ヴァイマール文化」とも呼ばれました。

◎歴史的背景 世界恐慌とヒトラー内閣の成立

ドイツ経済は順調に回復し、第一次世界大戦前の工業生産額まで回復します。

1929年、賠償の総額を削減し、返済期間を延長するヤング案が成立します。しかしその直後、1929年10月、アメリカで世界恐慌が始まりました。アメリカ等の外国資本が引き上げられたため、ドイツ経済は壊滅的な打撃を受けます。大手企業の倒産、主力銀行の破産、工業生産の急落、失業者の急増などが続きます。国民生活は前例のない大混乱に陥り、社会不安が増大します。しかしドイツ政府も議会も経済と社会の混乱に対処することができません。国民は既成政党に失望し、現状打破を訴えるヒトラーのナチ党と共産党が支持を伸ばします。ナチ党は1930年9月の総選挙で大躍進し、一挙に107議席を獲得して第2党になります。第1党の社会民主党は後退し、政権運営は困難になります。

恐慌の影響は加速して失業者やホームレスが急増し、1931年末には失業率は約30%になります。ナチ党は再軍備などヴェルサイユ体制の打破、ドイツ民族主義の発揚、共産主義者やユダヤ人の絶滅を叫びます。国民の閉塞感を利用して巧みな宣伝と大衆運動により支持を高めます。また失業の解消を訴えて労働者階級の支持を得ます。

映画「キャバレー」はこの時期のドイツの首都ベルリンでの物語です。

□映画「キャバレー」の概要

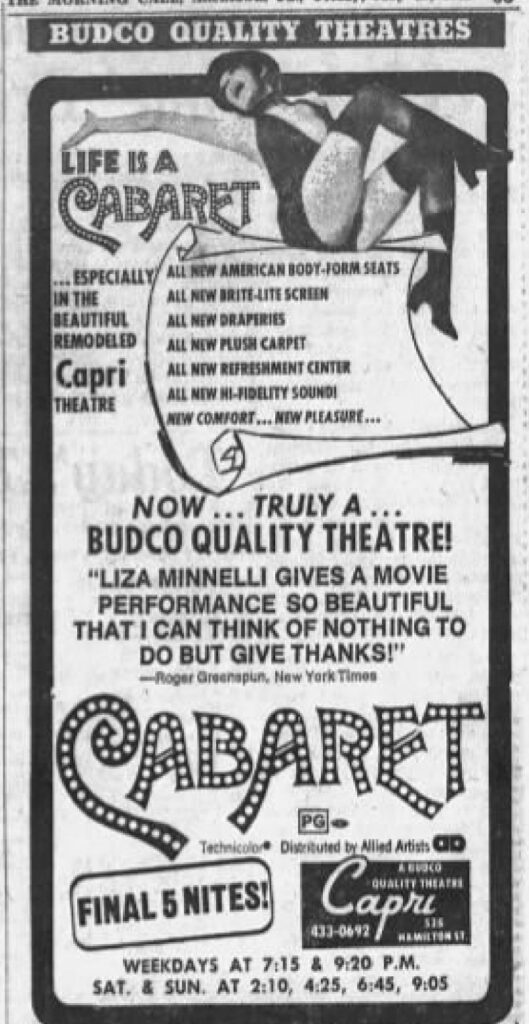

1972年アメリカ映画

監督 ボブ・フォッシー

出演 ライザ・ミネリ、マイケル・ヨーク、ジョエル・グレイ、ヘルムート・グリーム

アカデミー賞 8部門受賞(監督賞、主演女優賞、助演男優賞、撮影賞、編集賞、作曲賞、

美術賞、録音賞)

□映画「キャバレー」のあらすじ(ネタバレ無し)

1931年のベルリンです。ショーガールのサリー・ボウルズ(ライザ・ミネリ)は、スターを夢見ながらキット・カット・クラブで歌手として働いています。クラブの進行役であるMC(ジョエル・グレイ)がユーモラスな口上とともに舞台を踊りまわるところから映画は始まります。客席にいたナチ党のメンバーがクラブから追い出される場面もあります。

論文作成のためにイギリスから来た学生のブライアン(マイケル・ヨーク)がサリーの下宿に引っ越してきます。ブライアンが英語の個人教授で生計を立てようとしているので、世話好きのサリーはドイツ人青年のフリッツを紹介します。さらにユダヤ人の富豪の娘ナタリア(マリサ・ベレンソン)も生徒に加わります。

サリーとブライアンの仲は、はじめはギクシャクしていましたが友情で結ばれ、やがて恋仲になります。

そこへ資産家である貴族のマックスという男(ヘルムート・グリーム)がサリーに声をかけてきます。マックスはプレイボーイですが、サリーを豪邸に招いて贅沢を味合わせてくれます。しかしマックスは、サリーの恋人であるブライアンにも接近してきます。三人の不思議な関係が始まり、一緒に遊びまわります。

□映画「キャバレー」のあれこれ

By Bundesarchiv, B 145 Bild-P062899 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, Link

この映画のもとになったものは、イギリス人の作家クリストファー・イシャーウッドの短編小説「さらばベルリン」です。ドイツを離れた後の1939年に書かれたものです。ナチ党が台頭していく時期のドイツの社会や人々を冷徹に見つめた作品です。大戦後の1951年にこの小説をもとにジョン・ヴァン・ドルテンにより「私はカメラ」という戯曲が作られ、舞台化されます。この舞台は1955年ヘンリー・コーネリアス監督により映画化もされています。日本では「嵐の中の青春」という邦題で公開されています。

舞台「私はカメラ」はさらに演出家ハロルド・プリンスによってブロードウェイのミュージカルになります。1966年に幕を開けた「キャバレー」です。作詞はフレッド・エブ、作曲はジョン・ケンダーです。その舞台を映画化したものが、今回ご紹介する映画「キャバレー」です。小説や舞台とは登場人物の国籍、設定、役割などか変更になっています。

舞台版「キャバレー」の曲は数曲のみ使用し、ケンダーとエブが映画のための新曲を作っています。舞台版が伝統的なミュージカルの形式にのっとりセリフや会話が歌になっているのに対し、映画版では歌と踊りはキャバレーのステージ上に限定され、それ以外の場面はすべて通常のセリフに置き換えられています。ただし、ステージで歌われる歌詞が物語の展開と重なるようになっており、ショーの場面とドラマが見事に一体となっています。

ショーの冒頭でMC(進行役)が歌う「Willkommen」、サリーが最初に歌う「Mein Herr」、サリーとMCが二人で歌う「Money, Money」、そして映画の終盤のサリーによる「Cabaret」など素晴らしい曲ばかりです。この映画でライザ・ミネリが歌った曲は彼女の代表曲にもなっています。

ショーガールであるサリーとイギリスから来た学生のブライアンを中心にした愛と友情の物語ですが、この時期の政治と社会についても醒めた眼で冷徹にかつ鋭く描いています。ナチ党が政権につく直前(2年前)の時期から物語は始まります。第一次世界大戦の敗戦以来苦難の道を歩んできたドイツ社会に漂う倦怠感と閉塞的な空気、そして忍び寄るファシズムの足音を色濃く映し出しています。

世界有数の歓楽街ベルリンを象徴するようにキャバレーはきらびやかで退廃の匂いに満ちていますが、ショーの完成度は高く素晴らしいです。

世界恐慌から立ち直れない社会不安から人々はナチ党にドイツ復興の希望を託しますが、それは破滅への道であり不穏な空気が漂い始めます。ナチ党への支持が広がり、知らず知らずのうちに暗雲が立ち込める様は繰り返しほのめかされます。ショーの中でのMCのセリフや客席の様子にさりげなく盛り込まれ、庶民の会話の中の「ユダヤ人が陰謀を企てている」という何気ない一言が映画を見る者を暗澹たる思いにさせます。

ユダヤ人や性的マイノリティの生き様や苦悩も織り込まれています。ユダヤ人へのいやがらせが、暗黒の未来を暗示しています。本当はユダヤ人であるにもかかわらず、差別を恐れてキリスト教徒を装って生きている人物も登場します。また、バイセクシャルの人物も登場します。これは原作者のクリストファー・イシャーウッド自身が同性愛者だったことも反映していると思われます。

監督はアメリカ人のボブ・フォッシーです。ダンサー出身のカリスマ的な振付師兼舞台演出家兼映画監督です。キャバレーの官能的で猥雑な雰囲気、ショーの陶酔感、そして暗転していく社会情勢を映画ならではの表現技術を駆使して洗練された映像にしています。

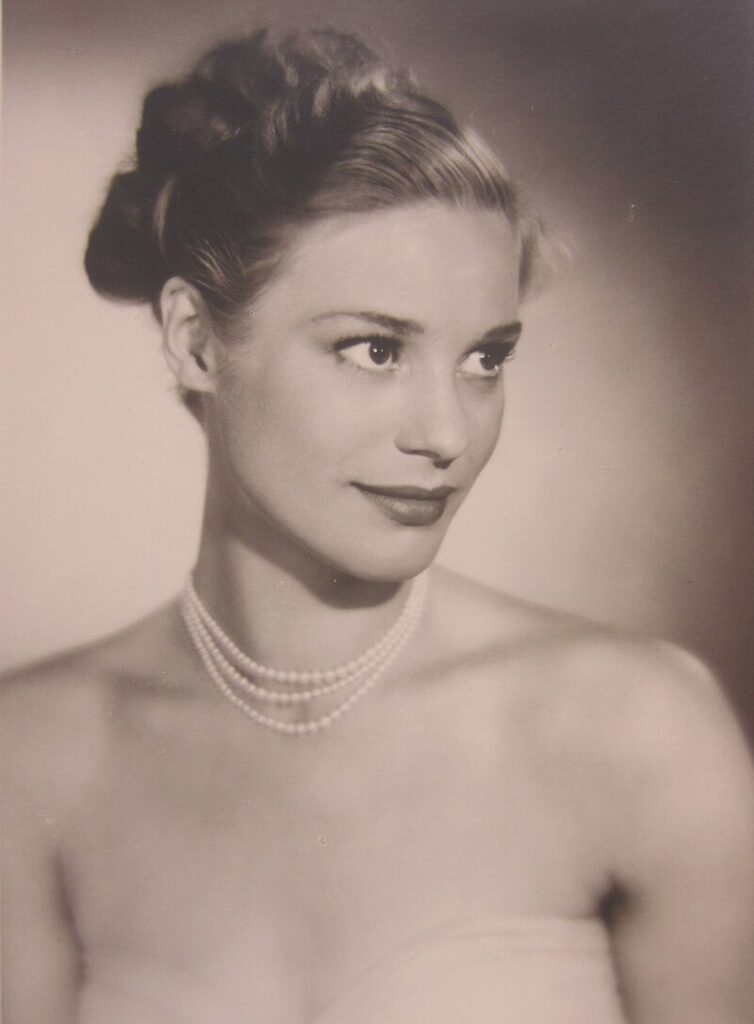

歌姫サリー・ボウルズを演じたのはライザ・ミネリです。父親はアカデミー賞作品賞を受賞した「巴里のアメリカ人」(1951年)、「バンド・ワゴン」(1953年)など数々のミュージカルの傑作を生みだしたヴィンセント・ミネリ監督、母親は「オズの魔法使い」(1939年ヴィクター・フレミング監督)、「イースターパレード」(1948年チャールズ・ウォルターズ監督)などミュージカル映画の黄金時代を代表する大スターであったジュディ・ガーランドです。ミネリは舞台版の「キャバレー」でこの役を得られませんでしたが、この映画では圧倒的な存在感で観る者を魅了し、ミュージカルのスターとして見事に花開きました。張りのある歌声とダイナミックなパフォーマンスは鮮烈です。開けっ広げで陽気、したたかさ、けなげさ、そして孤独な生き方など様々な持ち味がサリーのキャラクターから滲み出ます。「人生はキャバレー」と歌う情感あふれる声は多くの観客の魂をふるわせました。

ショーの進行役であるMCを演じたのがジョエル・グレイです。コメディアンとしての芸は超一流で、舞台版でも同じ役を演じてトニー賞の助演男優賞を受賞しています。白塗りのメイクの不思議な笑顔は慈悲深くもグロテスクにも見えます。MCは物語の狂言回しの役割も担っています。その姿には辛辣な風刺と滑稽さ、快活さと狂気が同居し、迫り寄る不気味なかげりをたった一人で絶妙に演出しています。

サリーとブライアンに接近してくる貴族マックスを演じたのがヘルムート・グリームです。堕落を気取った含みのある笑顔が印象的です。

1973年の第45回アカデミー賞は二つの話題作の対決となり注目を浴びました。この「キャバレー」とフランシス・フォード・コッポラ監督がマフィアの内幕を描いた「ゴッドファーザー」です。「キャバレー」は作品賞を「ゴッドファーザー」に譲りましたが、監督賞(ボブ・フォッシー)、主演女優賞(ライザ・ミネリ)など8部門で受賞して3部門の「ゴッドファーザー」を圧倒しました。なかでも助演男優賞はノミネートされ5人のうち3人が「ゴッドファーザー」の出演者でしたが、「キャバレー」のジョエル・グレイが受賞しました。ライザ・ミネリは、母親のジュディ・ガーランドが熱望しながらついに手にすることがなかったアカデミー賞を受賞し、亡き母への思いを語っています。

今この映画を見る観客は、その後ドイツで何が起きたかを知っています。登場人物たちは架空の人物ですが、映画を見終わって彼らのその後に思いをはせます。アメリカ人であるサリーはやがて敵国人になります。ナチ党のホロコーストによりユダヤ人だけでなく同性愛者も弾圧されます。登場人物たちの人生に幸多かれと祈らずにはいられません。重い余韻が残ります。

◎歴史的背景 ナチ党の勢力拡大

キリスト教社会には救世主イエス・キリストを認めないユダヤ人に対する差別が根強くありました。19世紀に入るとユダヤ人の社会への同化が進む一方、ユダヤ人を「劣った人種」とする新しい差別も生まれました。ナチ党は創設時から反ユダヤ主義を唱えていました。ヒトラーは社会に深く根付いた反ユダヤ感情をナチ党への支持拡大の道具として用い、「ユダヤ人全体の断固除去」を目標に掲げました。

恐慌の大混乱の中、ナチ党はユダヤ人に対する攻撃に加え、強力な指導力によって国家の危機を救うという宣伝を大規模に展開します。それが議会政治、政党政治に不信を抱いた大衆に受け入れら、幅広い国民の支持を得ます。共産党が勢力を伸ばしていることも革命の恐怖を煽りました。

□映画「キャバレー」でも、貴族のマックスがナチ党を見下しながらも、ナチ党が共産党を攻撃することを歓迎しています。

ユダヤ人のナタリアの愛犬が殺されるなど徐々に迫害の動きが迫ってきます。

1932年4月に大統領選挙が行われてヒトラーも出馬します。現職のヒンデンブルクが53%の票を獲得したのに対し、ヒトラーは37%の票を獲得して次点となります。同年7月、ヒンデンブルク大統領が国会を解散して国会議員選挙になります。この選挙でナチ党の議席は一気に倍増して230議席となり、ついに第1党になります。この結果を受けてヒトラーは首相の地位を要求しますが、ヒンデンブルク大統領は成り上がりもののヒトラーを軽蔑しており、ヒトラーの要求を拒否します。

同年の11月、再度国会議員の選挙が行われ、ナチ党は議席を減らしましたが196議席を獲得して第一党の地位を維持します。他の政党が低迷するなか、共産党が票を伸ばし、保守派は警戒心を強めます。この結果、ヒンデンブルク大統領は周囲に説得されてヒトラーに首相就任を要請します。1933年1月30日、ヒトラー政権が誕生します。当初は保守派との連立政権でしたが、一党独裁体制の構築を目指します。

ヒトラーはクルップ社などドイツの有力企業の首脳との会合を行い、ナチ党への協力を求めます。これに対しクルップ社がルール財閥を代表してナチ党への献金を提案し、他の企業も追随しました。

ナチ党は国家権力と財界から得た資金力によってさらに大規模な宣伝を展開します。この宣伝を指揮したのがナチ党の宣伝大臣であったゲッペルスです。

□映画「地獄に堕ちた勇者ども」に登場するエッセンベック家のモデルとなったクルップ家の当主グスタフは、それまでナチ党とヒトラーを嫌っていましたが、この頃にナチ党支持に転向しています。政治や社会の情勢をみての判断と思われます。この映画の序盤で、エッセンベック家の当主ヨアヒムがナチ党を支持する方針を一族に伝え、そこから熾烈な争いが一気に表面化します。

◎歴史的背景 国会議事堂放火事件とナチ党独裁体制の樹立

ヒトラー内閣が成立しても国会で安定多数ではなかったため、国民に信を問うという形で国会を解散し、3月5日を投票日とします。その選挙期間中の2月27日の夜に国会議事堂の放火事件が起きます。元オランダ共産党員の男が犯人として現場で逮捕されます。その他にも共産党関係者4人が実行犯として逮捕されます。ヒトラー内閣はこの事件を共産党が組織的な暴動を起こす合図であると断定します。コミンテルン(共産主義インターナショナル)がドイツで暴力革命を起こそうとした策略であると喧伝し、国民の中に共産党に対する警戒心を植え付けようとします。

放火事件の翌日、ヒトラーは「ドイツ国民と国家を保護するための大統領令」という大統領緊急令を布告するようヒンデンブルク大統領に強要します。これにより言論、集会、報道等の市民的自由が制限され、令状によらない逮捕が可能となるなど、ワイマール憲法によって保障された基本的人権の大半が停止されます。これ以降、国家の敵とされた者は、犯罪行為がなくても保護拘禁して強制収容所に送ることができるようになり、共産党員や社会民主党員らが大量に逮捕されます。

この放火事件の裁判は9月に行われ、国際的にも注目されました。各国で反ファシズムの活動を行っていた人々からはナチ党によって仕組まれた陰謀ではないかという疑惑ももたれました。ナチ党は共産党が元凶であると主張しましたが証拠を提示することができず、裁判では現場で逮捕された男の単独犯行とされました。現在でもこの事件の真相ははっきりしませんが、偶発的に起きた事件をナチ党が巧みに利用したという説が有力であるようです。いずれにせよこの国会議事堂放火事件は、ナチ党が独裁政権を樹立するうえで重要な節目となりました。

映画「地獄に堕ちた勇者ども」はこの国会議事堂放火事件の当日から物語が始まります。

□映画「地獄に堕ちた勇者ども」の概要

1969年イタリア・西ドイツ合作映画

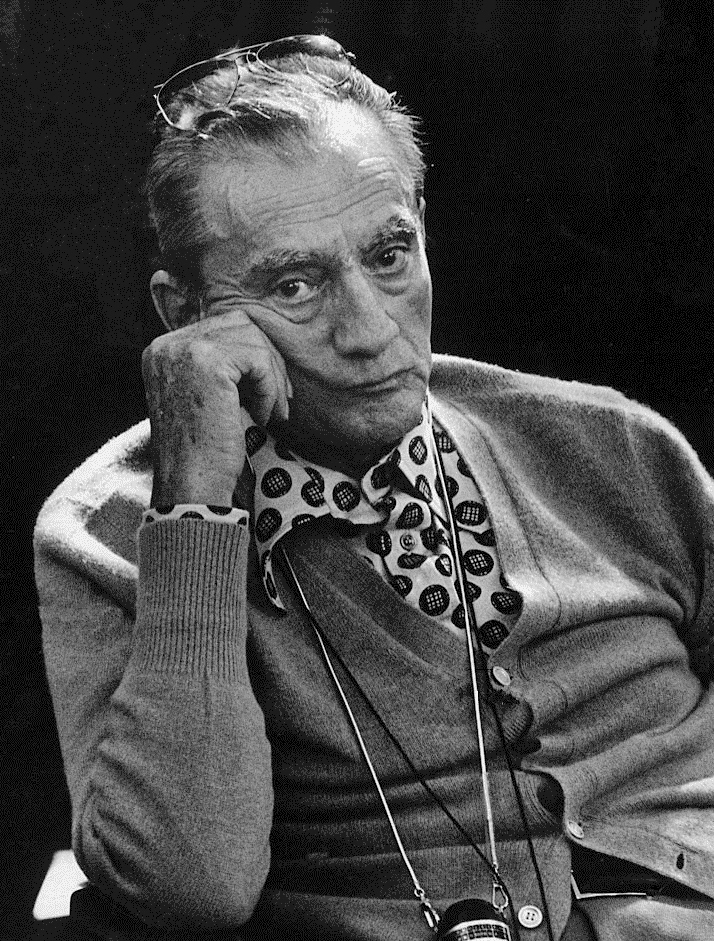

監督 ルキノ・ヴィスコンティ

出演 ダーク・ボガード、イングリッド・チューリン、ヘルムート・バーガー、

シャーロット・ランプリング、ヘルムート・グリーム

□映画「地獄に堕ちた勇者ども」のあらすじ(ネタバレ無し)

1933年2月27日、ドイツのルール地方のエッセンベック男爵の豪邸です。エッセンベック家はドイツの貴族であり、製鉄や武器の製造によりドイツの工業界に君臨する財閥です。一族の長老であり社長でもあるヨアヒム男爵の誕生祝いが開かれます。一族の主だった者が顔を揃えますが、不穏な空気が漂っています。

集まったのは次の人々です。男爵の戦死した長男の未亡人であるゾフィー、その長男であり次期当主のマルティン。エッセンベック社の重役でありゾフィーの愛人でもあるフリードリヒ。男爵の甥であるコンスタンチンとその息子のギュンター。コンスタンチンはナチ党の突撃隊の隊員であり、突撃隊のレーム隊長とも親しい間柄です。男爵の姪のエリザベートとその夫のヘルベルト。ヘルベルトは自由主義者で、反ナチ党を公言しています。そして一族の一員であり、ナチ党の親衛隊の幹部であるアッシェンバッハです。アッシェンバッハは一族の権力争いを利用して、エッセンベック家をナチ党に取り込もうとしており、フリードリヒにエッセンベック家の実権を握るようそそのかします。

食事に先立って子供たちがお祝いのパフォーマンスを披露します。エリザベートとヘルベルトの二人の幼い娘は詩の暗誦をします。ギュンターはチェロでクラシック音楽の演奏をします。そしてマルティンは女装をして歌を歌います。その途中で、国会議事堂が炎上しているとの知らせが入ります。

食事の席で男爵は、それまで態度を明確にしていなかったナチ党との関係について、ナチ党に協力する方針を表明します。自由主義者のヘルベルトは反発して退席します。さらにアッシェンバッハが手配した親衛隊の部隊がヘルベルトを捕らえるために屋敷に向かっており、ヘルベルトは亡命の準備をします。

マルティンは男爵の唯一の直系ですが、会社の経営にも勢力争いにも無関心です。食事が終わるとマルティンはエリザベートの二人の娘とかくれんぼをして遊びますが、幼女を見て密かに欲情します。

深夜になってフリードリヒはヘルベルトの拳銃を使ってヨアヒム男爵を殺害し、逃亡したヘルベルトに罪を着せます。フリードリヒは、長男の未亡人であるゾフィーと結婚することによりエッセンベックの姓を名乗り、会社を支配することを目論みます。

コンスタンチンは、男爵が死んで後継者となったマルティンを傀儡として自分が会社の実権を握り、会社が製造する武器を突撃隊に渡そうと企みます。しかしマルティンは既に母ゾフィーとフリードリヒに抱き込まれており、フリードリヒを社長に指名します。こうして一族の勢力争いが本格化します。

◎歴史的背景 全体主義国家と戦争への道

1933年3月5日、国会議員選挙が行われ、ナチ党は44%、288議席を獲得します。目標とした単独過半数には及びませんでしたが、連立相手の国家人民党とあわせて過半数を確保します。共産党は議席を減らしましたが、81議席を獲得して第三党の地位を維持します。

ナチ党が政権を取って以降、ユダヤ人や政治的反対派への弾圧が行われます。ナチ党が反対勢力を抑え込むための体制としては、1921年に設置された武闘組織である突撃隊(SA)と、1925年にヒトラーの護衛組織として発足した親衛隊(SS)がありました。1933年には国民生活を厳しく監視する国家秘密警察(ゲシュタポ)が組織されます。また、この年の3月にはバイエルン州のミュンヘンの北西にあるダッハウという町に最初の強制収容所が設立されます。

□映画「地獄に堕ちた勇者ども」では、自由主義者のヘルベルトが国会議事堂放火事件の直後からナチ党の陰謀だと主張します。ヘルベルトはナチ党に追われて亡命しますが、ヘルベルトに会いに行った妻エリザベートと二人の娘が行方不明になり、ダッハウ強制収容所に入れられたという話がでる場面があります。

ナチ党は、3月23日には議会において全権委任法を可決させます。反対する議員を逮捕して議会に出席できないようにするなど強引な手法で議会を通過させました。この法律によりナチ党の政府が議会の議決を経ずに法律や条約を成立させることが可能になりました。立法権を議会ではなく政府が掌握することになり、三権分立という民主政治の原則が否定されました。実質的にナチ党の独裁になります。

このようにナチ党は選挙により多数派を確保し、議会を足場にして勢力を伸ばしました。そして政権を担った後は憲法の規定を利用して独裁権力を樹立しました。

7月14日、政党新設禁止法が公布されます。ナチ党以外の政党の存続、結成が禁止され、社会民主党を含めすべて解散に追い込まれます。世界で最も民主的なヴァイマール憲法に基づく議会制民主主義は終焉を迎えます。労働組合は解散させられ、ナチ党支配下の組合である「ドイツ労働戦線」に一本化されます。国民生活、文化、教育の統制なども行われ、急速に画一的な全体主義国家に変貌します。「歓喜力行団」という組織や福祉施設が設けられ、国民に様々な娯楽を提供するとともに、忠誠心を高めます。

□映画「地獄に堕ちた勇者ども」でも、エッセンベック家の一人である大学生のギュンターの大学において焚書が行われ、トーマス・マンやヘレン・ケラーなどナチ党の思想に合わない書物がすべて焼き払われる場面があります。ナチ党政権の成立後、短期間で市民の思想統制を進めていったことがよくわかります。

Bundesarchiv, Bild 147-0510 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, リンクによる

様々な職業の同業者組合や同好会などあらゆる団体が解体されてナチ党主導の組織に再編されます。ボーイスカウトなどの青少年組織もナチ党の青少年組織であるヒトラー・ユーゲントに編入されます。青少年はヒトラー・ユーゲントに参加することにより高揚感を得て、ナチ党を積極的に支持しました。

□映画「キャバレー」には、郊外のビアガーデンで少年が「Tomorrow Belongs to Me」を美しい声で歌い始める場面があります。この少年がヒトラー・ユーゲントです。聞いていた人々が次々に陶酔したように立ち上がります。ナチ党への信奉が浸透していく様子が描かれた印象的な場面です。

ナチ党は共産主義の恐怖と反ユダヤ主義を結び付けた宣伝を繰り返します。政権を取った直後の1933年4月、各地でユダヤ人の経営する商店に対するボイコット(不買運動)を指示し、ナチスの党員が店や会社の営業妨害や暴行を行います。また同4月の「職業官吏再建法」でユダヤ人や共産主義者は官庁などの公的職業から排除されます。その後民間企業の職にも適用されます。

□この時期からナチ党に危険を感じてドイツを脱出する人々が増えていきます。映画「キャバレー」の原作者であるクリストファー・イシャーウッドはベルリンに滞在していたイギリス人ですが、1933年のはじめ頃にドイツを離れています。この他、作家のトーマス・マン、物理学者のアインシュタイン、政治哲学者にハンナ・アーレントら反ナチ党やユダヤ系の人々がこの前後にドイツを脱出しています。

ナチスは経済の統制とともに失業対策に積極的に取り組みます。アウトバーン(高速道路)の建設等の大規模公共事業や軍需産業による雇用創出を進めます。その成果もあって失業が減少し、工場生産も順調に回復して経済は活気を取り戻します。これによりヒトラー政権への支持が強まりました。そして経済成長を基に軍備の拡張に乗り出します。

ナチスはかねてよりヴェルサイユ体制の打破を主張していましたが、1933年10月には国際連盟を脱退して独自の外交を進めます。多くの国民がナチ党の外交政策を支持しました。

しかしナチ党の内部は必ずしも盤石ではなく、党内での軋轢が表面化します。特に、ナチ党の勢力拡大を支えた突撃隊(SA)は突出した行動をとるようになります。対応に苦慮したヒトラーが1934年6月、親衛隊(SS)に指示して突撃隊幹部の殺害を命じるという事件も起きます。後世、「長いナイフの夜」事件もしくは「レーム事件」と呼ばれています(後述します)。

□映画「地獄に堕ちた勇者ども」でも、映画の前半ではエッセンベック社の製造する武器をめぐる国防軍と突撃隊の対立、ナチ党での主導権をめぐる突撃隊と親衛隊のつばぜり合いが描かれます。そして「長いナイフの夜」事件が映画のクライマックスの一つとなっています。

1934年8月2日、ヒンデンブルク大統領の死去に伴い、「国家元首に関する法律」により首相職に大統領職が統合されます。これによりヒトラーが首相と大統領を兼ねた国家元首になります。日本では「総統」と呼びました。またヒトラーに対する個人崇拝も高まっていきます。

1935年5月、ドイツは一方的に再軍備を宣言し、徴兵制を導入します。1936年3月にはロカルノ条約を破棄して非武装地帯とされていたラインラントへ軍を進駐させます。これはヒトラーの大きな賭けでしたが、イギリスとフランスは抗議をしたものの容認します。ドイツ国民にはこれがヒトラーの外交の勝利と受け取られ、ヒトラーの権威がさらに高まります。

1935年9月のニュルンベルク法により、ユダヤ人は選挙権などの公民権を奪われます。ユダヤ人がユダヤ人以外の者と結婚することを禁じる等、差別の徹底化が図られます。

1937年からはユダヤ人による企業や工場の経営が禁じられます。1938年11月、ドイツ各地でナチ党に扇動された民衆による集団的なユダヤ人迫害が行われます。ユダヤ人商店や企業、シナゴーグなどに対する破壊活動が行われます(散乱したガラス片を水晶に例えて「水晶の夜事件」と呼ばれました)。また、ユダヤ人だけでなく、同性愛者、精神障害者、身体障害者、ロマ(ジプシー)も迫害の対象とされました。

1938年3月、ドイツ民族の統合を掲げてオーストリアを併合します。さらにドイツ人が多数居住しているチェコスロバキアのズデーテン地方(ドイツとの国境に接する一帯)の割譲を要求します。チェコスロバキアは抵抗しますが、1938年9月の英・仏・独・伊によるミュンヘン会談でイギリスとフランスは宥和政策を採ってドイツの要求を容認します。ヒトラーは自信を深めてズデーテン地方を併合します。さらにチェコはドイツの保護領、スロバキアは独立はしますがドイツの保護国となって実質的に解体されます。この間ソ連はイギリスとフランスへの不信を強めており、1939年8月、ドイツとソ連は電撃的に独ソ不可侵条約を締結して世界中を驚かせます。ドイツはその直後にポーランドに侵攻します。これに対しイギリスとフランスはドイツに宣戦し、ついに第二次世界大戦が始まります。なお、イギリスとフランスの融和政策については、「日の名残り」の記事もご参照ください。

映画「地獄に堕ちた勇者ども」を理解するうえでポイントとなるナチ党内部の対立を見ていきましょう。

◎歴史的背景 突撃隊(SA)、親衛隊(SS)と「長いナイフの夜」事件

第一次世界大戦後に発足した小政党から急成長を遂げたナチ党には様々な勢力やグルーブが内包されており必ずしも一枚岩ではありませんでした。特に、複数の武装勢力が党の発展を支えてきました。

まず突撃隊(SA)は、ヒトラーがナチ党の主導権を握った直後の1921年に組織されたナチ党の軍事組織です。党の集会の警備やテロ行為等の実行部隊でした。責任者である幕僚長にはヒトラーの盟友であったレームが任命されました。街頭で共産主義者と戦うなど、ナチ党の勢力拡大に大きな役割を果たしました。

By Bundesarchiv, B 145 Bild-P049500 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, Link

ナチ党の勢力が全国的に広がるとともに突撃隊は巨大化していきます。ドイツの正規軍である国防軍を上回る規模となり、国内最大の武装集団となります。幕僚長レームは、国防軍に取って代わり、突撃隊を新しい正規軍にすることを目指します。そのため国防軍の権限を奪おうとして国防軍と対立します。しかしヒトラーは自身が国家元首として国防軍の最高司令官となることを考えており国防軍との関係を重視します。

一方の親衛隊(SS)は、1923年にナチ党幹部の身辺警護の組織として発足しました。1929年にはハインリッヒ・ヒムラーが長官に就任します。親衛隊はナチ党政権下の警察権力を握ろうとし、ヒトラーもそれを許します。それまで各州の管轄下にあった警察が中央に統合され、親衛隊幹部がそれを支配するようになります。1933年4月には親衛隊長官のヒムラーが実質的にドイツ全土の警察権力を手にします。

突撃隊は、国防軍や親衛隊との対立関係が次第に鮮明になっていきます。

By Bundesarchiv, Bild 183-H04436 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, Link

突撃隊を正規軍とすることをヒトラーが認めないことに突撃隊の幹部たちは不満を強めます。しかしヒトラーに対する忠誠心は持ち続けており、親衛隊のヒムラーや親衛隊に近いゲーリングを君側の奸と見て敵視していたと言われています。

一方、国防軍は突撃隊を抑えることをヒトラーに要求します。突撃隊はそれまで大きな功績があったことから、ヒトラーはこの事態に苦慮します。ヒトラーは突撃隊のレームの懐柔を試みますがレームは説得に応じません。対立は抜き差しならないところまできます。

Von Teilzeittroll – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, Link

1934年6月、突撃隊が反乱を起こす計画を立てているという噂が流れるなど不穏な情勢となります。実際には反乱の計画はありませんでしたが、突撃隊はかねてから粗暴な行いが多く、同性愛者も多かったことから、嫌悪感を抱く国民も少なくありませんでした。ヒンデンブルク大統領も突撃隊について何らかの措置を求めます。ヒトラーは自らの政権の維持には国防軍の協力が必要と考え、ついに突撃隊幹部を粛清することを決意し、親衛隊に準備を命じます。6月30日、バイエルン州ミュンヘンの郊外の町に突撃隊の幹部が集められたところを親衛隊が襲撃します。

この時、突撃隊の幹部が多数殺害されましたが、混乱に乗じて突撃隊と直接関係のない人物も殺害されています。前首相のシュライヒャーなどの政敵も殺されており、どれだけの人間が殺害されたかは正確には明らかになっていません。ヒトラーはナチ党創設の時代からの同志であったレームの命は助けたいと考えましたが、ゲーリングらの説得で処刑命令を出します。

この事件は正式な法的手続きや裁判を経ずに多数の人間が殺害されたものでしたが、事件の数日後、この粛清は国家の緊急防衛として合法的なものであったとする法律が制定されます。突撃隊は国民にも評判が悪かったので、事件に対する国民からの反発も起きていません。

この事件により突撃隊が消滅したわけではありませんが、実質的に骨抜きにされます。国防軍はヒトラーを支持し、ヒンデンブルク大統領の死後はヒトラーへの忠誠を誓います。その後、親衛隊は勢力を拡大し、警察と一体となってナチ党政権を支える重要な機関となります。国家秘密警察(ゲシュタポ)も親衛隊に組み込まれます。その後の反ユダヤ政策は親衛隊とゲシュタポが中心となって実行されます。

この事件はドイツ国内の事件とは言え国際的に批判を浴びます。しかし、この事件の後ヒトラーは独裁的な権力を確固たるものにし、ドイツはヒトラーの一元的な指導権のもと戦争の準備を進めていきます。

□映画「地獄に堕ちた勇者ども」のあれこれ

この映画はルキノ・ヴィスコンティ監督のドイツ三部作の第一作です。この後、「ベニスに死す」(1971年)、「ルードウィヒ」(1972年)と続きます。製作国はイタリアと西ドイツですが、オリジナルのセリフは英語です。原題は「The Damned」で、呪われた者たちという意味です。ワーグナーの楽劇からとった「神々の黄昏」が副題となっていますが、日本では次作の「ルードウィヒ」の副題になっています。

映画「キャバレー」がヒトラー政権が成立する直前のドイツの社会や大衆を描いていたのに対し、「地獄に堕ちた勇者ども」はヒトラー政権成立直後の時代を鉄鋼財閥の内幕を通して描いています。ヴィスコンティ監督は「ナチ党の時代を後世に伝える」ためにこの映画を作ったと言っています。背徳、陰謀、暴力そしてエロティシズムに満ちた作品で、全編がデカダンスで彩られています。

ナチ党が急速に独裁体制を固め、ドイツがファシズムの暗雲に吞み込まれていくものものしい雰囲気が全編に立ち込めています。財閥内の勢力争いと、一族を支配下に組み入れようとするナチ党の陰謀、さらにはナチ党内の権力争いがヴィスコンティ監督ならではの華麗な美的感覚と重厚な演出で描かれています。貴族の暮らしぶりは一見華やかでありながら退廃的な雰囲気に満ちており、作品に充満する禍々しさとアンチモラルは強烈です。虚無的、耽美主義的とも評されました。地獄絵図を見るような物語ではありますが、観客を飽きさせない展開は見事で、ヴィスコンティ監督作品としても屈指の面白さです。

オープニングは製鉄所の高炉の炎です。この物語に渦巻く謀略や闘争の激しさを象徴しているようです。

老男爵の机の上には何枚かの写真が飾られています。そのうち一枚は第一次世界大戦で戦死した息子であり、ドイツ革命で消滅したドイツ帝国最後の皇帝ヴィルヘルム2世の写真もあります。内心ヒトラーを嫌悪する男爵がかつての時代をなつかしむ気持ちが察せられます。

映画の見どころの一つは中盤の「長いナイフの夜」事件の場面です。実際の事件は南ドイツのミュンヘンの南方にあるバート・ヴィースゼーという町にあるテーゲルン湖畔のホテルで突撃隊幹部が休暇を楽しんでいるところを急襲されましたが、映画はオーストリアのウンテラッハ・アム・アッターゼーの湖畔で撮影されました。

この場面には長い時間が割かれており、ヴィスコンティ監督が最も力を入れたようです。突撃隊のパーティの情景には監督の趣味も反映されています。パーティの前半は女性も参加しており、男女入り乱れての乱痴気騒ぎですが、夜が更けると男性だけになり、裸体をさらしたり女装をした男性だけの刺激的で淫靡な時間となります。突撃隊は隊長のレームをはじめ同性愛者が多かったという事実に基づいていますが、ヴィスコンティ監督がバイセクシャルであったこともあって入念に描かれています。突撃隊の茶色い制服と親衛隊の黒い制服の対比も印象的です。

By H. Helmlechner – Own work, CC BY-SA 4.0, Link

ルキノ・ヴィスコンティ監督はイタリアの貴族の出身で、数々の名作を残しています。(ヴィスコンティ監督については、映画「山猫」の記事もご覧ください。)

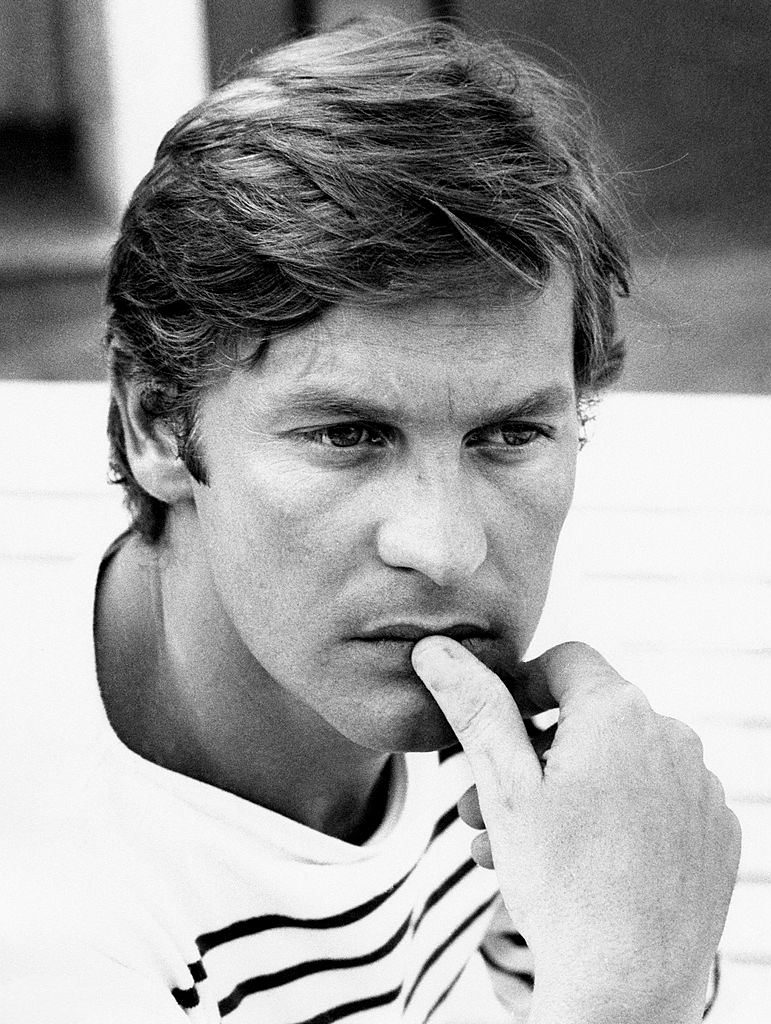

出演者はとても豪華です。まずエッセンベック家の一族に加わって会社を支配しようと画策するヘルベルトを演じたのはダーク・ボガードです。イギリスの名優です。ヴィスコンティ監督の次作「ベニスに死す」でも主役を演じて高い評価を受けました。

マルティンを演じたのがヘルムート・バーガーです。全身に妖しい雰囲気を漂わせて実質的に主役と言ってもいいほどです。オーストリア出身の俳優ですが、この役で大抜擢されました。最初の登場シーンが老男爵の誕生祝いでの女装しての歌と踊りですが、これは映画「嘆きの天使」でマレーネ・ディートリッヒが演じたキャバレーの踊り子にふんしたものです。「地獄に堕ちた勇者ども」の舞台となっている1933年の3年前(1930年)に公開されたジョセフ・フォン・スタンバーグ監督のドイツ映画の名作です。マルティンが歌っている歌は「Falling in Love Again」で、ディートリッヒが映画の中で歌ったものです。

マルティンはこの女装にはじまって、ペドフィリア(小児性愛)、麻薬、近親相姦など非道徳的で狂気に満ちたエピソードが次々と出てきます。倒錯的な毒気に圧倒されます。映画の序盤では無関心であった権力への欲望に覚醒して変貌していく様は強烈なインパクトです。ヘルムート・バーガーもヴィスコンティ監督と同様バイセクシャルであり、2人は恋人同士だったと言われています。ヴィスコンティ監督はヘルムート・バーガーが美しく撮れるよう細心の注意を払ったようです。

マーティンの母ゾフィーを演じたのがイングリッド・チューリンです。スウェーデン出身で、イングマル・ベルイマン監督の作品で知られています。この作品では夫を戦争で亡くした未亡人ですが、会社の重役のフリードリヒと愛人関係になり、さらには親衛隊のアッシェンバッハにもすり寄ります。自分の野心のためには息子マルティンも利用するなど、権力欲に毒された冷血さを渾身の演技で表現しています。マルティンは母ゾフィーを愛しながらも激しく憎むようになり、この壮絶な母子関係も映画の核の一つになっています。

イギリスの人気女優であるシャーロット・ランプリングが男爵の姪エリザベート役で美しい姿を見せていますが、残念ながらあまり出番が多くありません。ランプリングはこの作品の5年後(1974年)に「愛の嵐」(リリアーナ・カヴァーニ監督)で主役を演じています。元ナチ党の親衛隊将校とユダヤ人女性の倒錯した愛とエロスを描いて大きな話題となった作品です。この作品でもダーク・ボガードと共演しています。

最期に、親衛隊のアッシェンバッハを演じたのは「キャバレー」の貴族マックス役でもあるヘルムート・グリームです。ドイツ出身で多くの映画や舞台で活躍しました。野望の渦巻くこの物語を裏で仕切っている策略家の役をクールに、そしてニヒルに演じています。

三島由紀夫はこの映画を絶賛しています。三島由紀夫自身も「長いナイフの夜」事件を題材にした「わが友ヒットラー」という戯曲を残しており、この芝居は日本でも度々上演されています。

映画「地獄に堕ちた勇者ども」は架空の会社であるエッセンベック社の一族の暗闘を描いたものですが、この会社はドイツの製鉄会社として世界的に知られているクルップ社をモデルにしています。

◎歴史的背景 クルップ社

クルップ社は、ドイツのルール工業地帯の中心であるエッセンを本拠地として製鉄や兵器の製造で発展した企業です。19世紀の前半に鋳鉄の製造に成功したことからスタートし、ドイツの鉄道の発達にあわせて鉄道車輪などの鉄鋼製品の製造業者として事業を拡張しました。

19世紀後半にはプロイセン王国の鉄血宰相ビスマルクの近代化、軍備拡大路線のもと、高性能の大砲や弾薬などの兵器を次々と生産し、普仏戦争(1870年~)の勝利とドイツ帝国の成立(1871年)を支えました。その後も「クルップ鋼」と呼ばれる非常に硬い装甲用鋼板の開発などによりドイツ帝国の重火器の製造を独占的に行い、クルップ家の代々の当主は「死の商人」、「大砲王」とも呼ばれました。

20世紀に入り、1902年に第3代の当主であるフリードリヒ・クルップが少年愛、同性愛のスキャンダルで自殺した後、外交官であった人物がフリードリヒの娘と結婚して第4代当主グスタフ・クルップとなります。グスタフは1933年まではナチ党に反対する立場をとっていましたが、ナチ党からの説得を受け、またナチ党の主張する軍備の拡大により利益を得られると考え、ナチ党への支援に転じます。その後はナチ党の政治資金の調達の中心的な役割を果たし、ドイツの工業連合会の会長にも就任します。

クルップ社は第二次世界大戦においてもドイツ国防軍のために戦車をはじめとする兵器を製造しています。大戦中の1941年にクルップ家の当主は第5代のアルフリート・クルップに引き継がれています。アルフリートは早くからナチ党の支持者で親衛隊に入隊しており、ヒトラーへの忠誠を誓っています。

敗戦後のニュルンベルク裁判においては、第4代のグスタフと第5代のアルフリートが被告となりますが、クズタフは高齢のため起訴が取り下げとなります。アルフリートは人道に対する罪で有罪となり、禁固12年、全財産没収という判決を受け、会社もドイツを占領してい連合軍の管理下に置かれます。しかし1951年にはアメリカ軍の恩赦により釈放され、財産や会社経営についても回復します。その後西ドイツの復興に合わせて会社も復活していきます。

1999年にはティッセン社と合併してティッセン・クルップという巨大コングロマリットとなります。現在も本社はエッセンにあり、世界最大の鉄鋼生産事業者の一つです。

映画「地獄に堕ちた勇者ども」に登場するエッセンベック家は、ドイツ最大の製鉄、武器製造会社であること、1933年頃にナチ党支援に転じてその後のドイツ軍の武器製造を担ったことなど、クルップ社をモデルとしています。映画に登場するエッセンベック家の人物たちは、直接的に実在の人物に対応しているわけではありませんが、この時期のクルップ社の人物たちの人間関係、ナチ党との関り、醜聞などをモチーフにして登場人物の造形がなされているようです。