イギリス(イングランド)の長い歴史には個性的な国王が多数登場しますが、その中でもひときわ存在感を放っているのが16世紀のテューダー朝第2代国王であるヘンリー8世です。テューダー朝は、イングランドが世界の覇権国家イギリスへと飛躍していく土台を築いた時代です。

ヘンリー8世は、現在に続くイングランド国教会の創始者として歴史に名を残していますが、6人の妻と結婚したことでも知られています。6人の王妃は、強烈な個性を持つ国王の妻としてそれぞれに栄光と苦難の道を歩みました。その中から、2人目の王妃アン・ブーリンとその妹を中心に描いた「ブーリン家の姉妹」と、6人目の王妃キャサリン・パーにスポットライトを当てた「ファイアーブランド ヘンリー8世最後の妻」の2本の映画をご紹介します。

- ◎歴史的背景 テューダー朝の成立

- ◎歴史的背景 ヘンリー7世の時代

- ■映画「ブーリン家の姉妹」の概要

- ■映画「ブーリン家の姉妹」のあらすじ(ネタバレ無し)

- ◎歴史的背景 ヘンリー8世

- ◎歴史的背景 最初の王妃キャサリン・オブ・アラゴンの時代

- ◎歴史的背景 2人目の王妃アン・ブーリンとイングランドの宗教改革

- ■映画「ブーリン家の姉妹」のあれこれ

- ◎歴史的背景 3人目~5人目の王妃の時代

- ■映画「ファイアーブランド ヘンリー8世最後の妻」の概要

- ■映画「ファイアーブランド ヘンリー8世最後の妻」のあらすじ(ネタバレ無し)

- ◎歴史的背景 6人目の王妃キャサリン・パーの時代

- ■映画「ファイアーブランド ヘンリー8世最後の妻」のあれこれ

- ◎歴史的背景 その後

◎歴史的背景 テューダー朝の成立

現在、日本でイギリスと呼んでいる国は、大ブリテン島にあるイングランド、スコットランド、ウェールズの3つの国と西隣のアイルランド島の北アイルランドの合計4つの国から形成される連合王国で、正式名は「グレートブリテン及び北アイルランド連合王国」といいます。今回ご紹介する2本の映画は、イギリスという連合王国が成立する以前のイングランドのテューダー朝の時代です。それでは、テューダー朝が成立する経緯から見ていきましょう。

1331年に始まった百年戦争は、フランスの王位継承やフランス国内にイングランドが有する所領などをめぐってイングランドとフランスの間で断続的に戦いが続きました。結局1453年に、イングランドはそれまで有していたヨーロッパ大陸の領土のほとんどを失ってフランスから全面的に撤退します。その直後からイングランドではランカスター家とヨーク家が王位をめぐって対立し、血を血で洗う内戦となります。これが薔薇戦争です。戦いは二転三転しますが、ランカスター家は壊滅的な打撃を受けて、1461年にはヨーク家のエドワード4世がヨーク朝を開きます。その後継については混乱がありましたが、弟のリチャード3世が即位します。

ランカスター家の血を引く男子で唯一生存していたヘンリー・テューダーは身に危険が及ぶことを恐れてフランスに亡命し、ブルターニュ地方にかくまわれていました。1483年にはヨーク派の支持を獲得するため、ヨーク朝エドワード4世の長女エリザベス・オブ・ヨークと婚約しました。エリザベスの兄弟たちはヨーク朝のリチャード3世によってロンドン塔に幽閉されて亡くなったと思われていたため、エリザベスはエドワード4世の世継ぎでした。

1485年、ヨーク朝が勢力争いの中で混乱に陥ると、ヘンリーはフランス兵とスコットランド兵を率いて大ブリテン島のウェールズに上陸し、ウェールズからの援軍も得てイングランドに進軍します。そして8月22日、ボズワースの戦いでリチャード3世を破ります。ようやく両家の争いに終止符が打たれ、ヘンリーはヘンリー7世として即位してテューダー朝を開きます。

なお、ここまでのイングランドの歴史については、「映画「ロストキング 500年越しの運命」とミステリー小説「時の娘」」の記事を参照してください。

次に、テューダー朝が開かれたころのイングランドを取り巻く国際情勢です。当時のイングランドはまだヨーロッパの辺境の島国であり、後年のように国際的な地位が高かったわけではありませんでした。ヨーロッパ大陸の大国であるフランスと争った百年戦争は得るところなく敗れています。

当時のヨーロッパのもう一つの大国は神聖ローマ帝国でした。962年以降、現在のドイツ、オーストリア等を中心とする地域に存在した複合的な国家です。古代の西ローマ帝国を継承し、キリスト教社会の守護という位置づけでした。15世紀以降はハプスブルク家がこの帝国の皇帝位を独占していました。そして15世紀の末からは、フランスとハプスブルク家(神聖ローマ帝国)の間でイタリア半島の支配権をめぐって断続的な戦争(イタリア戦争)が行われていました。

また、大陸の西南にあるイベリア半島では、1479年にアラゴン王国とカスティリャ王国が統合してスペイン王国が成立しています。1492年にはイベリア半島からイスラーム勢力を排除し、海外へも進出してヨーロッパの大国として台頭します。

イングランドのある大ブリテン島には、イングランドの西部にウェールズ、北部にスコットランドがあります。イングランドは以前にスコットランドの支配を試みた経緯はありましたが、1328年以来スコットランドは独立した王国となっていました。1371年からはスチュアート朝となり、イングランドとは戦争状態が続いていました。

この様にテューダー朝期のイングランドは、ヨーロッパの大国との関係に細心の注意を払いつつ、近隣国である大ブリテン島内のウェールズとスコットランド、そして西隣りの島であるアイルランドに対して勢力の拡大を図り、一つの主権国家への統合を進めることになります。

テューダー朝の創始者であるヘンリー7世は、二つの物語の中心人物であるヘンリー8世の父親です。それでは、この時代から見ていきましょう。

◎歴史的背景 ヘンリー7世の時代

1485年、ボズワースの戦いで薔薇戦争を終結させたヘンリー・テューダーは、ヘンリー7世として即位してテューダー朝を開きます。

翌1486年、ウエストミンスター寺院でヨーク家のエリザベスと結婚し、長く対立してきたランカスター家とヨーク家の融和と統合を示します。ランカスター家の赤薔薇とヨーク家の白薔薇を組み合わせたテューダー・ローズを紋とします。両家を統一した象徴であり、内戦の再発を防ぐ願いも込められていました。

しかしイングランドでは女系の王位継承が認められているため、王位継承権者は他にも数多くいました。しかもヘンリー7世の王位継承権には当時から疑問符が付いていました。ヘンリー7世の父方はウェールズの下級貴族あり、王位継承権は母方に由来するものですが、ランカスター家の血筋ではあるものの傍系に当たります。ヘンリー7世に対抗して王位を主張する者が何度か現れます。また、長く対立してきたヨーク派の全面的な支持は得られず、反乱が頻発してその都度鎮圧することになります。

ヘンリー7世は、薔薇戦争後の混乱の解消、国王の権威の確立、政治と経済の安定した運営を目指しました。百年戦争と薔薇戦争で多くの封建貴族が疲弊して没落していたことに乗じて貴族層の力をさらに弱め、王権の強化と王領地の拡大を図りました。特に、テューダー家の王位継承を脅かすような強力な貴族の出現を防ぐため、貴族の私兵の保有を制限し、婚姻や相続にも介入しました。

国内の統治にあたっては、仕組みや組織を整えるとともに新たな人材を活用することとし、貴族だけではなく新興のジェントリーなどの中から高い教育を受けた有能な人材を発掘して登用しました。ジェントリーは、騎士や小領主層などで、貴族よりは下の身分ですが地方では富裕な名士に当たります。

王室の権威を回復するため、貴族等を裁く国王直属の裁判所である星室裁判所を設け、反王権の動きを取り締まりました(ヘンリー8世の時代であるという説もあります)。

地方の統治の要として、各地域に無給で任期1年の治安判事を任命し、治安の維持と法の遵守を徹底させました。治安判事にもジェントリー等を活用しましたが、これには地方での貴族の支配力を弱める意図もありました。

財政運営については、厳格な徴税によって歳入を安定させて国庫の充実を図りました。また、毛織物工業など、産業と貿易の振興を図りました。

外交政策では、婚姻によって平和の維持と国際的地位の向上を目指し、成果をあげました。イベリア半島のアラゴン王国とカスティリャ王国が統合したスペインが大陸の強国となると、イングランドの王太子(王位の第一継承者)アーサーとスペインの王女キャサリン・オブ・アラゴンの婚約を実現させ、テューダー家の権威を国内外で高めました。

1497には大ブリテン島北部のスコットランドへの侵攻を決意しますが、国内情勢に配慮して断念します。そしてスコットランド王国と平和条約を締結し、1503年、娘のマーガレットをスコットランド国王ジェームズ4世と結婚させました。この時のイングランド(テューダー家)とスコットランド(スチュアート家)の婚姻関係がもととなって、後にイングランド国王がスコットランドの国王も兼ねる同君連合が成立します。(現在のイギリス王室はヘンリー7世とその娘マーガレットの子孫になります。)

この時代は、ポルトガルやスペインの大航海時代が始まる時期にあたります。ポルトガルのバルトロメウ・ディアスがアフリカ南端の喜望峰に到達したのは、ヘンリー7世即位の3年後(1488年)であり、1492年にはスペインの支援を受けたコロンブスが大西洋を横断してカリブ海のサンサルバドル島に到達しています。イングランドは戦争が続いていたため、国内の安定化を優先して海外進出は遅れましたが、先駆となる事業には着手しています。

イタリア人カボットの航海を支援し、1497年に北米大陸に到達して探検をしています。ニューファンドランド等の命名をしていますが、植民地の建設には至っていません。

ヘンリー7世は1502年には王太子アーサーを病気で亡くすという不幸に見舞われます。しかしスペイン王家との婚姻関係、ひいては両国の同盟を維持するため、アーサーの妻になったばかりのスペイン王女キャサリン・オブ・アラゴンと次男ヘンリー王子との結婚を考えます。兄弟の妻と結婚することは近親婚であり聖書の教えに反する汚らわしいこととされていたため、ローマ教皇ユリウス2世に特別の許可を申請し許しを得ます。このことが後にヘンリー8世の離婚問題につながります。

1509年4月、ヘンリー7世は52歳で崩御します。24年間王位を保ち、後の絶対王政の基礎を築いて平和裏に息子に王位を継承しました。

ここから今回ご紹介する二つの物語の舞台となるヘンリー8世の時代になります。

まず最初の作品「ブーリン家の姉妹」です。国王ヘンリー8世の寵愛を受けたことから、数奇な運命をたどることになる姉妹の物語です。愛憎と陰謀が渦巻くイングランド宮廷を舞台に繰り広げられる圧巻の歴史絵巻です。ナタリー・ポートマンとスカーレット・ヨハンソンという二大若手女優の共演でも話題になりました。

■映画「ブーリン家の姉妹」の概要

2008年アメリカ・イギリス合作映画

監督 ジャスティン・チャドウィック

出演 ナタリー・ポートマン、スカーレット・ヨハンソン、エリック・バナ

■映画「ブーリン家の姉妹」のあらすじ(ネタバレ無し)

1520年代のイングランドです。新興貴族のトマス・ブーリンは、国王ヘンリー8世が男の世継ぎに恵まれず、王妃キャサリン・オブ・アラゴンとの仲が冷え込んでいるという話を伝え聞きます。トマス・ブーリンとその妻の兄であるノーフォーク公トマス・ハワードは、ブーリン家の2人の娘を国王の愛人として差し出すことにより国王に取り入り、一族の政治的、経済的繁栄を図ろうとします。

最初は姉のアン(ナタリー・ポートマン)を国王の愛人にしようと考え、国王がブーリン卿の館を訪れた際にアンが目に留まるように画策します。しかし滞在中に王が負傷し、妹のメアリー(スカーレット・ヨハンソン)が国王の手当をしたことから、国王はメアリーに興味を示します。国王は宮廷に出仕するよう命じて去ります。

メアリーは既に結婚していましたが離婚させられ、姉のアンとともに王妃の侍女として宮廷で仕えることになります。ここから姉妹の運命が回り始めます。傷心のアンは別の男と秘密裏に結婚しますが、貴族が国王の許可なく結婚することは認められていない時代であり、結婚は破棄され、アンは両親によってフランスに送られます。

メアリーは当初は宮廷の雰囲気になじめませんでしたが、国王の寵愛を受けて子供を身ごもります。しかしメアリーは体調を崩してベッドで過ごす時間が多くなり、国王は次第にメアリーから興味を失っていきます。

トマス・ブーリンとノーフォーク公は危機感を抱き、国王の関心をつなぎとめるために今度はアンをフランスから呼び戻します。イングランド宮廷に戻ったアンは、見違えるような洗練された女性になっていました。フランス宮廷で培った教養、磨き上げた知的な話術や上品な振る舞いでイングランド宮廷の人たちを驚かせ、国王ヘンリー8世を魅了します。アンは国王に愛人になるよう求められますが、王妃の座を狙い、キャサリン王妃と離婚して自分と再婚するよう国王に迫ります。

一方のメアリーは失意の中で男子を出産しますが、国王の気持ちを取り戻すことはできず、田舎に返されます。

それではヘンリー8世の時代を見ていきましょう。

◎歴史的背景 ヘンリー8世

ヘンリー8世はヘンリー7世の次男でしたが、兄アーサーが急死したため10歳で王太子となり、1509年に17歳でイングランド国王として即位しました。ヘンリー7世が残した王国の政治的・財政的基盤を受け継ぎ、その政策も継承して王権の強化に努めます。父王と同様にイングランドが大国に発展する礎を築いたと言えるでしょう。

父王の時代からテューダー朝の正当性に対する疑義があり、王位継承権を主張する可能性のある貴族も存在しました。テューダー朝の王権を盤石にするとともに、厳しい国際情勢の中でイングランドが確固たる地位を築くためには男子の世継ぎが必要と考え、それを渇望しました。

兄の死後、ローマ教皇の許可を得て兄の妻であったキャサリンと婚約しており、即位の2カ月後に結婚式をあげました。

テューダー朝は国王が比較的強い権力を持った王朝ですが、法律上、財政上の制約から、議会と協調して統治する必要がありました。議会は貴族やジェントリ―(郷紳)から構成されており、ヘンリー8世も議会と良好な関係を維持しつつ政権を運営しました。

財政面では、戦時を除いて政府の支出を国王個人の収入で賄わなければならず、臨時に税の徴収を行うためには議会の承認が必要でした。薔薇戦争後に没落した貴族の所領を没収することにより国王の収入は増加しましたが戦費の調達のためには税の徴収が必要となり、ヘンリー8世は議会に何度も承認を要請しています。

宗教改革により修道院を解散させますが、その財産の没収により貴重な収入を得ています。(後述します。)

また、ヘンリー8世は常設の海軍を創設したことでも知られています。

ヘンリー8世自身は教養と知性のある国王でした。幅広い人文主義の教育を受け、ラテン語、スペイン語、フランス語を理解するインテリでした。謹厳で倹約家であった父王とは対照的に、学問や芸術を愛好し、自身も様々なたしなみがありました。文筆家であり、詩を詠み、著作を残しています。音楽にも造詣が深く、自ら楽器を演奏しダンスを好みました。ヘンリー8世自身が作曲したという楽譜が現存しています。狩猟、馬上槍試合などスポーツにも優れていました。

宮廷では晩餐会や舞踏会が催されてとても華やかでした。自身と王妃たちが過ごしたハンプトンコート宮殿をはじめ現存する多くの著名な建物の建築や改修もしています。

若いころは陽気で魅力的な国王だったようですが暴力的な面もあり、周囲を圧倒するような迫力のある国王でした。

ヘンリー8世の時代には、有能な行政官や聖職者が次々と現れて国王の治世を支えました。しかし宮廷人の興隆と没落は非常に激しいものでした。ヘンリー8世は自分の障害となる人物を次々と反逆罪で処刑し、それが習慣になります。二人の妻、多くの貴族、聖職者などが次々と悲惨な運命をたどります。政権の中枢にいた国王の忠臣も例外ではありませんでした。

当初、国王が全幅の信頼をおいたのはトマス・ウルジーという人物です。高位聖職者(枢機卿)であると同時に行政手腕も卓越しており、重要な閣僚に相当する大法官に任命されて、1514年~1529年までの間、内政、外交を取り仕切りました。私生活でも豪奢な邸宅をいくつもかまえ、王の代理として振る舞いました。

◎歴史的背景 最初の王妃キャサリン・オブ・アラゴンの時代

キャサリン・オブ・アラゴンは、統合してスペインとなったアラゴン国王フェルナンド5世とカスティリャ女王イザベルの間の娘です。敬虔なカトリックの信者で、高い知性で多くの人を魅了し、国民にも人気がありました。王妃キャサリンとヘンリー8世は結婚当初はとても仲睦まじかったようです。二人の間に生まれた子は、一人の女子(後のメアリー1世)を除いて皆早世します。後継者となる男子は生まれず、王位継承の問題が深刻になるにつれて、国王の王妃への愛情も薄れていきます。映画「ブーリン家の姉妹」は国王と王妃の関係が冷たくなった頃から始まります。キャサリン・オブ・アラゴンは王妃の座が危うくなっても毅然とした態度を失わない誇り高い女性として登場します。

当時のヨーロッパ大陸の情勢は、フランスとハプスブルク家の2大国によるイタリア戦争が続いていました。1510年代に入ると、ローマ教皇はイタリアにおけるフランスの勢力拡大を好まず、フランスに対抗する勢力に神聖同盟として結束するよう呼びかけます。(カンブレー同盟戦争と呼ばれています。)

イングランドはスペインとともに神聖同盟に加わります。1513年にはヘンリー8世が自らフランスに攻め込みます。しかし、イングランドの北隣にあるスコットランドとフランスは以前から同盟していたため、ヘンリー8世が不在の隙をついて、ヘンリー8世の義兄でもあるスコットランド王ジェームズ4世がイングランドに侵攻します。しかしフロドゥンの戦いでスコットランド軍はイングランド軍に大敗し、ジェームズ4世も戦死しています。

この後、大陸での緊張が和らぐとイングランドもフランスと講和します。そして1514年、ヘンリー8世の妹メアリーはフランス国王ルイ12世に嫁ぎますが数カ月後にルイ12世は亡くなってしまいます。

1516年、ハプスブルク家のカルロス1世がスペインの王位を継ぎます。さらに1519年には神聖ローマ帝国の皇帝(カール5世)となります。ハプスブルク家はドイツ、オーストリア、スペインなどヨーロッパに広大な領地を保有した他、新大陸にも支配地をもつことになり、ハプスブルク帝国が成立します。

一方、フランス国王はフランソワ1世の時代となります。フランスとハプスブルク家の対立が続く中、イングランドは大陸の二大勢力と対等な立場を維持できるよう苦心します。1520には、北フランスのカレー近郊でヘンリー8世とフランソワ1世が会見をします。金襴の陣と呼ばれる会見で、豪華な饗宴が催されました。

しかしヘンリー8世は結局、カール5世への支援を決めました。これには、スペインがイングランドに直近の位置にあるネーデルランド(現在のオランダ、ベルギーを中心とした地域)を抑えていること、王妃キャサリンがスペインの出身(カール5世の叔母)であったことがありました。

1521年、第三次イタリア戦争と呼ばれる戦いが始まるとヘンリー8世はカール5世を助けて北フランスに攻め入ります。しかしこの時も得るものは少なく、講和します。

またこのころは、ヨーロッパ大陸で宗教改革が始まった時期になります。宗教改革は、ローマ・カトリック教会を批判したキリスト教の改革運動ですが、教会や聖職者の世俗化や堕落などへの不満と結びついて大きな運動となりました。口火を切ったのはドイツの神学者であるマルティン・ルターです。1517年に「九十五か条の論題」を発表してローマ教会による贖宥状(免罪符)の販売を批判します。教会や教皇の権威を否定して聖書に回帰することを主張しました。この運動によりキリスト教の新教(プロテスタント)が成立しました。1536年からはジャン・カルヴァンが予定説を唱えてスイスのジュネーブで宗教改革を実践します。改革の動きは西ヨーロッパ各地に広がり、カトリックとプロテスタントがキリスト教世界を二分する激しい勢力争いを繰り広げます。

これに対しヘンリー8世は熱心なカトリックの信者であり、カトリック教会との協調を重んじていました。マルティン・ルターが発表した「95ヶ条の論題」に反論する論文を自ら執筆して公表し、宗教改革に反対する姿勢を明確にしています。この功績により1521年にはローマ教皇レオ10世から「信仰の擁護者」の称号を授かっています。

この後イングランドでも宗教改革が起こりますが、これは大陸の宗教改革とはまったく別の経緯、目的から起きたものです。

◎歴史的背景 2人目の王妃アン・ブーリンとイングランドの宗教改革

①国王の離婚問題

王妃キャサリンとの関係が冷え込んだヘンリー8世は、キャサリンの侍女のメアリー・ブーリンという女性を愛人としますが、長くは続きません。その入れ替わりにメアリーの姉(妹という説もあります)のアンに惹かれます。アンは3年間フランスの宮廷で仕えた後、イングランドに帰国して王妃の侍女となりますが、フランス宮廷仕込みの優雅な立ち居振る舞いが人目を引き、国王ヘンリー8世に見染められます。若くて魅惑的なアンは、男子を産んでくれると期待されます。ヘンリー8世の愛人となるよう求められますが、妹のメアリーと違ってアンは正式な結婚を強硬に求めます。

ヘンリー8世はアンを王妃に迎えるため、キャサリンとの離婚を決意します。当時は、王位を継ぐには正妻の子であることが決定的に重要でした。このことが歴史的な宗教改革に発展します。

1527年、ヘンリー8世は、ローマ教皇クレメンス7世に対して離婚を願い出ます。正確には、もともと兄嫁であったキャサリンとの結婚は無効であったと申し出ました。これは父ヘンリー7世が特別に認めてもらった結婚の許可について無効を要請するという勝手な申し出でもあります。

この時、キャサリンの甥である神聖ローマ皇帝(兼スペイン国王)のカール5世は、離婚を望んでいない叔母に配慮し、離婚を阻止すべく教皇に働きかけます。こうして国際的な政治問題になり、教皇庁は許可を出すのが難しい状況になります。ヘンリー8世はローマ教会との交渉を絶大な信頼を寄せていたトマス・ウルジーに任せますが難航します。

この時期、アンの父トマス・ブーリンとアンの母方の伯父であるノーフォーク公トマス・ハワードが、国王とアンの結婚に向けて色々と画策します。

二人が自分たちの地位と権勢のために娘たちを道具のように扱う様子が映画「ブーリン家の姉妹」でも描かれています。アンの伯父ノーフォーク公は、父親が薔薇戦争でリチャード3世の側で戦ったこともあって不遇でしたが、1513年のスコットランド軍の撃退に功績があってヘンリー8世の信頼を得た人物です。ノーフォーク公らは権勢を誇っていたトマス・ウルジーの追い落としにも動きました。

教皇庁との交渉の失敗に激怒したヘンリー8世は、ついにはローマ教会からの独立を決意します。トマス・ウルジーは罷免されて逮捕されます。ウルジーの豪華な邸宅も没収され、ウルジーは病死します。

②宗教改革の過程

事態を打開するため、1529年11月から1536年4月までの間、断続的に議会が開かれ、ローマ教会からの独立を図る各種の法令が定められます。ヘンリー8世の離婚を合法化するとともに、新たにイングランド固有の教会制度として「国教会」を創設する宗教改革を断行することになります。

イングランドの宗教改革はもともとは王家の都合によるものでしたが、議会での立法により実現しており、この時の議会は後世「宗教改革議会」と呼ばれることになります。

まず1532年に聖職者たちが国王に服従する旨を発表します。

1533年には、「上告禁止法」が定められ、宗教上の裁判であっても国王の許可なくローマ教会に上告することを禁じ、国内で解決することになります。これによりローマ教皇の許可が必要であった結婚、離婚(結婚の解消)が国内の教会で可能になりました。

これらの動きに並行して、ヘンリー8世は1533年1月、アン・ブーリンと秘密に結婚します。

4月には、カンタベリー大司教トマス・クランマーの法廷で国王と王妃キャサリンの結婚の無効を宣言します。キャサリンは宮廷から追放され、僻地で幽閉されます。

6月にはアン・ブーリンの戴冠式と祝宴が催され、正式な王妃であることが宣言されます。

ヘンリー8世はローマ教皇パウルス3世から破門され、両者は決定的に分裂します。

1534年11月には、「首長法(国王至上法)」を制定し、ローマ教皇に代わって、イングランド国王を唯一最高の首長とするイングランド国教会を創始します。イングランドは国家ごとローマ・カトリック教会から離脱します。ヘンリー8世は国王であるとともに宗教上の権威の頂点にも立つことになりました。

1535年には「宗教家鎮圧法」を制定して、カトリック信者を抑圧します。

これらの一連の政治的な宗教改革は、トマス・ウルジーの失脚後にヘンリー8世の側近となったトマス・クロムウェルが主導しています。このクロムウェルも有能な行政官です。映画「ブーリン家の姉妹」では終盤の裁判の場面に顔を見せています。この後、クロムウェルが政治的な実権を握り、行政改革を進めて政権の中枢的な機能を枢密院に集中させます。なお、約110年後の清教徒革命の中心となるオリバー・クロムウェルは遠縁にあたります。

さらにクロムウェル主導のもと、修道院の解散が行われます。修道院の財産は王室が没収し、修道院の土地をジェントリーや市民階級に払い下げ、その収入が国庫の歳入源となります。また、土地を購入したジェントリーは国王を支持することになります。ジェントリーは議会の下院を構成するとともに、治安判事等の職に就いて各地域での国王の治世の担い手となります。

これらの動きに反対する動きもありましたが、大逆罪に問われるなど厳しく弾圧されました。トマス・ウルジーの後の大法官となったトマス・モアは、「ユートピア」の著者として知られる名高い人文主義者であり、若き日のヘンリー8世の師でもありましたが、カトリックの教義と法順守の立場から離婚を非難したため、1535年に処刑されています。

この様にイングランドの宗教改革は国王の離婚問題という世俗的かつ政治的な問題が原因ですが、修道院の財産に対する財政的な動機も強く、これらが結びついて王権の強化策となりました。改革の最大の特徴は、ローマ・カトリック教会から独立した独自の教会体制を持ち、国王がその首長となることです(現在も国王チャールズ3世が国教会の首長です)。イングランドはローマ教会とは絶縁しましたが、カトリックの教義を否定したのではありませんでした。この段階でルター派などのプロテスタントに切り替えたわけではなく、典礼面でもカトリックと共通する面が多いものでした。ヘンリー8世自身も、ローマ・カトリック教会から破門された後もカトリックの教義への信仰は失いませんでした。

しかしローマ教会と決別したことで、カトリックに反旗を翻した大陸のプロテスタント運動が急速にイングランドに流入しました。この後はイングランド国教会の教義や典礼をどうするかが焦点となり、1530年代後半には制度面の改革から教義の改革に移っていきます。

1536年には「十か条の信仰箇条」という信条の原則を聖職者の会議がまとめています。これはカトリックの教義との接点を残しつつ、ルター派のプロテスタントの考え方を取り入れるという折衷的なものでした。当時、カトリックの信仰に共感をもつグループとプロテスタント的な改革を主張するグループの二つの勢力が拮抗していたことが反映されたものと思われます。

③アン・ブーリンの凋落

王妃となったアンは子供を一人生みましたが女子であったため、国王もアンも落胆しました。この女子が後のエリザベス1世です。アンの生んだエリザベス王女が世継ぎになると、最初の王妃キャサリンの生んだメアリー王女は庶子の身分に落とされ、エリザベスの侍女とされます。

アンは贅沢をする一方、政治にも介入し、強い性格で多くの敵を作ります。なかでも王の寵臣クロムウェルも敵に回してしまいます。アンは男子の出産を強く願って取りつかれたようになり、流産や想像妊娠を繰り返します。

1536年1月、前王妃のキャサリンが病死しますが、この頃にはアンも国王の寵愛を失いつつありました。ヘンリー8世の心はアンの侍女の一人であるジェーン・シーモアという女性に移っていきます。

アンの伯父であり結婚を強く進めたノーフォーク公トマス・ハワードも、アンの立場が悪くなると自らの保身を優先してアンから離れます。

そしてアンは命運が尽きます。アンの実弟ジョージ・ブーリンを含む5人の男が王妃アンとの姦通罪で次々と逮捕されます。アンも不義密通を行ったとして姦通罪、弟との近親相姦罪などで逮捕されます。1536年5月、王妃アン・ブーリンは5人の男たちと共にロンドン塔で斬首刑に処せられます。なお、この時アンの弟ジョージの妻であったジェーン・ブーリンという女性が自分の夫とアンの姦通を証言しています。現在では、アンの罪は冤罪であった可能性が高いと考えられています。

アン・ブーリンは国教会創設の契機をつくるとともに、イングランドの黄金時代を築いたエリザベス1世の母としてその名を語り継がれることになります。アンが駆け抜けた短く壮絶な人生は多くの物語の題材となりました。

■映画「ブーリン家の姉妹」のあれこれ

ブーリン家の姉妹と国王ヘンリー8世の愛憎を中心とした物語です。欲望とその代償、栄華と凋落が鮮烈に描かれています。

姉妹は対照的です。姉のアンは、頭の回転が早く社交も上手です。宮廷でのし上がろうとする野心家でもあります。一方、妹のメアリーは控えめで優しく、静かで慎ましい家庭を築くことを願っていました。 2人は宮廷での地位や財産を狙う父と叔父に駆り立てられて国王と関わりを持つことになります。一族の野心により運命を狂わせられていく姉妹の姿が痛々しくもあります。

この映画は史実をベースにしたフィリッパ・グレゴリーの同名小説をもとにしています。内容については細部で史実と異なる点もあるようですが、おおむねは歴史の流れを踏まえたものになっています。テンポの速い展開で緊張感が途切れません。見終わって深い余韻を残す力作です。

美術や衣装の美しさ、豪華さに目を奪われます。イングランド宮廷の空気感が見事に再現されています。そしてイングランドの森や草原、ドーヴァー海峡をのぞむ海辺の風景が印象深く差しはさまれています。

監督のジャスティン・チャドウィックはイギリス人ですが、この作品が初の長編映画となります。この後2013年には南アフリカのマンデラ元大統領の伝記映画「マンデラ 自由への長い道」を撮っています。脚本のピーター・モーガンは、「クイーン」(2006年スティーヴン・フリアーズ監督)で現代イギリス王室の内幕を描いています。

主役の二人は出色の演技です。王妃アン・ブーリンを演じたナタリー・ポートマンはイスラエル出身のアメリカの女優です。知的な美しさと秘めた野心を大胆で繊細な演技で表しています。国王を誘惑する場面や国王の寵愛を失いかけて焦燥する場面などが印象深く、見る者の心をつかんで離しません。ポートマンは、リュック・ベッソン監督の「レオン」(1994年)の少女役で賞賛され、「スターウォーズ」シリーズのエピソード1~3のパドメ・アミダラ役で人気を博しました。「ブラックスワン」(2010年ダーレン・アロノフスキー)ではプレッシャーで精神が崩壊していくダンサーに扮してアカデミー賞を始め数々の主演女優賞を受賞しています。

スカーレット・ヨハンソンも、控えめで凛とした美しさと終盤に見せた芯の強さにより妹のメアリーを印象深い存在にしています。ヨハンソンはアメリカ出身で、「真珠の耳飾りの少女」(2003年ピーター・ウェーバー監督)で画家フェルメールの名作のモデルとなる純真な使用人を演じて注目され、その後も高い演技力で多くのヒット作品に出演しています。2019年の「ジョジョ・ラビット」(タイカ・ワイティティ監督)で主人公の母親を演じてアカデミー賞の助演女優賞にノミネートされています。

この作品は脇役もとても豪華です。国王ヘンリー8世を演じたのがオーストラリア出身のエリック・バナです。国王の圧倒的な権威、横暴振りとともに、アンに振り回される男の滑稽さも巧みに表現しています。

最初の王妃キャサリン・オブ・アラゴンを演じたのがスペイン女優アナ・トレントです。5歳の時にビクトル・エリセ監督の「ミツバチのささやき」(1973年)で無垢な少女を演じて絶賛を博しました。この「ブーリン家の姉妹」でも王妃の座を失っていく悲運の女性の悲しさと意地を見事に表しています。なお2023年には再びエリセ監督の「瞳をとじて」で重要な役を演じています。

そしてメアリーの相手役となる二人は、最初の夫がベネディクト・カンバーバッチです。2010年にはBBCのテレビ・シリーズ「SHERLOCK」でシャーロックホームズを演じてブレイクします。なお、カンバーバッチはヘンリー7世が薔薇戦争で倒したヨーク朝のリチャード3世の血縁者でもあります(「映画「ロストキング 500年越しの運命」とミステリー小説「時の娘」参照)。

メアリーが国王と別れた後の夫がエディ・レッドメインです。 2015年の「博士と彼女のセオリー」で物理学者スティーヴン・ホーキンスを演じてアカデミー賞の主演男優賞を受賞しています。

映画「ブーリン家の姉妹」と映画「ファイアーブランド ヘンリー8世最後の妻」の間の時期は、3人目~5人目の王妃の時代にあたります。

◎歴史的背景 3人目~5人目の王妃の時代

①3人目の王妃ジェーン・シーモアの時代

2人目の王妃アン・ブーリンの侍女であったジェーン・シーモアは控えめで物静かな女性だったようです。ヘンリー8世の心がアンからジェーンに移るとジェーンの二人の兄エドワード・シーモアとトマス・シーモアは自らの栄達のため、妹のジェーンを王妃にしようと画策します。ヘンリー8世はジェーンへの好意を示すために2人を出世させています。

ヘンリー8世は、1536年5月、アンの処刑の翌日には大喜びでジェーンと婚約し、10日後には結婚しています。王妃となったジェーンは1537年に待望の男子を出産します。後のエドワード6世です。ヘンリー8世の喜びもひとしおでしたが、王妃ジェーンは出産後の衰弱から回復せず、12日後に命を落としてしまいます。ヘンリー8世は悲嘆にくれます。

ヘンリー8世はエドワード王子を世継ぎとします。メアリー王女とエリザベス王女を庶子の身分に落とし、皇位継承権を奪います。ジェーンが国王の嫡出男子を産んだことでシーモア家は栄達します。特に、ジェーンの長兄エドワードは改革派のプロテスタントとして宮廷で活動します。

創設間もないイングランド国教会をめぐっては、プロテスタント的な宗教改革を積極的に進めようとするグループと、それに反対してあくまでカトリックの精神を護ろうとする保守派の対立が続いていました。プロテスタント側の中心人物はトマス・クロムウェル、カトリック側の中心となったのはアン・ブーリンの伯父であったノーフォーク公トマス・ハワードやウィンチェスター司教のスティーブン・ガーディナーです。ガーディナー司教は、王の離婚や国教会の設立には賛成しましたがカトリックの立場を堅持している人物です。映画「ファイアーブランド ヘンリー8世最後の妻」では主人公キャサリン・パーを追求する人物として登場します。

この時期には西隣のウェールズがイングランドに統合されています。プランタジネット朝のエドワード1世の時代(1282年)にイングランドがウェールズに侵攻し、それ以降、抵抗はあったもののイングランドの支配が進んでいました。1536年にはイングランドの諸法がウェールズに適用されることになり、ウェールズは主権を喪失して正式にイングランドの一部になりました。しかしウェールズの独自の文化はその後も受け継がれていきました。

ヨーロッパ大陸でも情勢に変化がありました。1538年6月、第四次イタリア戦争が終結し、対立していた神聖ローマ皇帝のカール5世とフランスのフランソワ1世が和約を結びます。いずれもローマ・カトリック体制の強国です。ローマ教会から離脱したイングランドは、大陸からカトリック勢が連合して侵攻してくるという脅威に直面します。そこで沿岸部の防備を固めるために東岸と南岸に砦を築きます。また、イングランドの外交の実権を握っていたトマス・クロムウェルはヨーロッパ大陸に同盟者を求める方策を練ります。大陸のプロテスタント諸侯との関係の強化を目指し、国王の新たな結婚相手をヨーロッパ大陸から探すことにします。

②4人目の王妃アン・オブ・クレーヴスの時代

新たな王妃の候補として、カール5世に対抗する有力な同盟相手を探した結果、トマス・クロムウェルが推薦したのがユーリヒ・クレーフェ・ベルク公ヨハン3世の娘です。神聖ローマ帝国内の領邦国家(帝国を構成する地方国家)であるクレーフェ公国の娘です。現在のドイツとオランダにまたがる場所にありました。プロテスタント勢力と縁が深く、当時、カール5世のハプスブルク家と対立していました。

ヘンリー8世はこの女性の肖像画を所望し、イングランドの宮廷画家ハンス・ホルバインを派遣して肖像画を描かせます。

ホルバインはドイツ出身ですが、イングランドの宮廷画家として名声を博していました。傑出した肖像画家として現在でも美術史に名を残していますが、このアン・オブ・クレーヴスの肖像画を描いた後、宮廷画家としての身分を剥奪されて追放されています。ホルバインの描いたアンの肖像画が美化しすぎていたため、ヘンリー8世は初対面で激怒したと言われています。

また、ヘンリー8世が音楽や読書を好むのに対し、アンはこれらに興味を示さず、英語も十分には話せません。さらに生活文化の違いもあってヘンリー8世は直ちに離婚を求めます。アンも了承してヘンリー8世のもとを去りますが、王の妹としての地位、所領と年金を保障されてその後もイングランドの王族として過ごしました。1540年の出来事です。

この時、アン・オブ・クレーヴスを王妃として推薦したトマス・クロムウェルは王の信任を失って立場を弱めます。画期的な宗教改革を進めるなど大きな功績のあったクロムウェルですが、ノーフォーク公やガーディナー司教などの政敵に囲まれ、1540年に大逆罪でロンドン塔に投獄されて処刑されます。既に国王ヘンリー8世の心は次の王妃となるキャサリン・ハワードに動いていました。

また、プロテスタント諸侯と連携することについては、大陸でのカール5世とプロテスタント勢力の対立に巻き込まれるというリスクも危惧されたようです。こういったこともあり、この時期ヘンリー8世はカトリック寄りの動きをしています。1539年に議会で制定された「六か条法」はカトリックの教義の要素が強いものになっています。

③5人目の王妃キャサリン・ハワードの時代

キャサリン・ハワードは、アン・ブーリンの母方の伯父であったノーフォーク公トマス・ハワードの姪(ノーフォーク公の弟の娘)です。アン・ブーリンの従妹であり侍女でもありました。

ヘンリー8世はこの若い王妃に夢中だったようですが、この王妃は教養もなく奔放な女性だったようです。国王の不在中に姦通罪と反逆罪で国王の側近に告発され、裁判にかけられます。キャサリンは否定しますが証拠となる手紙なども発見されます。その結果、姦通の相手とされた男2人、姦通の手引きをした侍女のジェーン・ブーリン、そして王妃キャサリンがすべて処刑されました。現在ではアン・ブーリンは冤罪であったと考えられているのに対し、キャサリン・ハワードは実際に有罪であったと思われています。

なお、ジェーン・ブーリンという侍女は、アン・ブーリンの弟の妻で、夫とアンの近親相姦の証言をした女性です。「ブーリン家の姉妹」の終盤に登場します。

1542年、ハプスブルク家とフランスは第五次イタリア戦争に突入します。それに伴いイングランドは神聖ローマ皇帝(兼スペイン国王)カール5世との関係が改善します。そこでフランスへの出兵を考えますが、スコットランドとの関係が問題となります。スコットランドにはヘンリー8世の姉マーガレットが嫁ぎ、世継ぎのジェームズ5世をもうけたという経緯がありますが、その後は親フランスの姿勢を明確にしています。イングランドとしては、同じ大ブリテン島内で地続きの北側にあるスコットランドがフランスと同盟を結んでいることは脅威でした。スコットランドとフランスの関係の断絶を図るため、結婚によるスコットランドとの同君連合をねらいます。イングランドのエドワード王子と、スコットランドのジェームズ5世の世継ぎであるメアリー王女の結婚を提案し、いったんは両国が合意しますが、スコットランド議会が拒否し不成立に終わります。

この頃、西隣りの島であるアイルランドとの関係も動きます。アイルランドには12世紀以来、イングランドから多くの人々が入植していました。入植したイングランドの貴族は先住民のケルト系ゲール人を従属させますが、時間の経過とともにゲール人と同化して現地の領主となり、イングランドとは距離が生じていました。

アイルランドは名目上はローマ教皇が宗主権をもっていましたが、1541年、イングランドは自国の宗教改革にあわせてアイルランドを独立した王国とします。そのうえでアイルランドの議会でイングランド国王をアイルランド国王とする議決をさせます。これによりヘンリー8世はアイルランドも統治することになりましたが、実態はアイルランドでは現地の領主の自立心が強く、カトリック信仰も根強いため、イングランド国王の統治は十分浸透しません。

1543年、ヘンリー8世は6人目の王妃と結婚します。これが最後の結婚になります。相手は富裕な未亡人であるキャサリン・パーです。この女性が今回ご紹介する2本目の映画「ファイアーブランド ヘンリー8世最後の妻」(以下、「ファイアーブランド」)の主人公です。この映画もイングランド宮廷を舞台とし、ますます強圧的になった晩年のヘンリー8世とイングランドを光ある方向に導こうとする最後の王妃の物語です。

■映画「ファイアーブランド ヘンリー8世最後の妻」の概要

2023年イギリス映画

監督 カリム・アイヌーズ

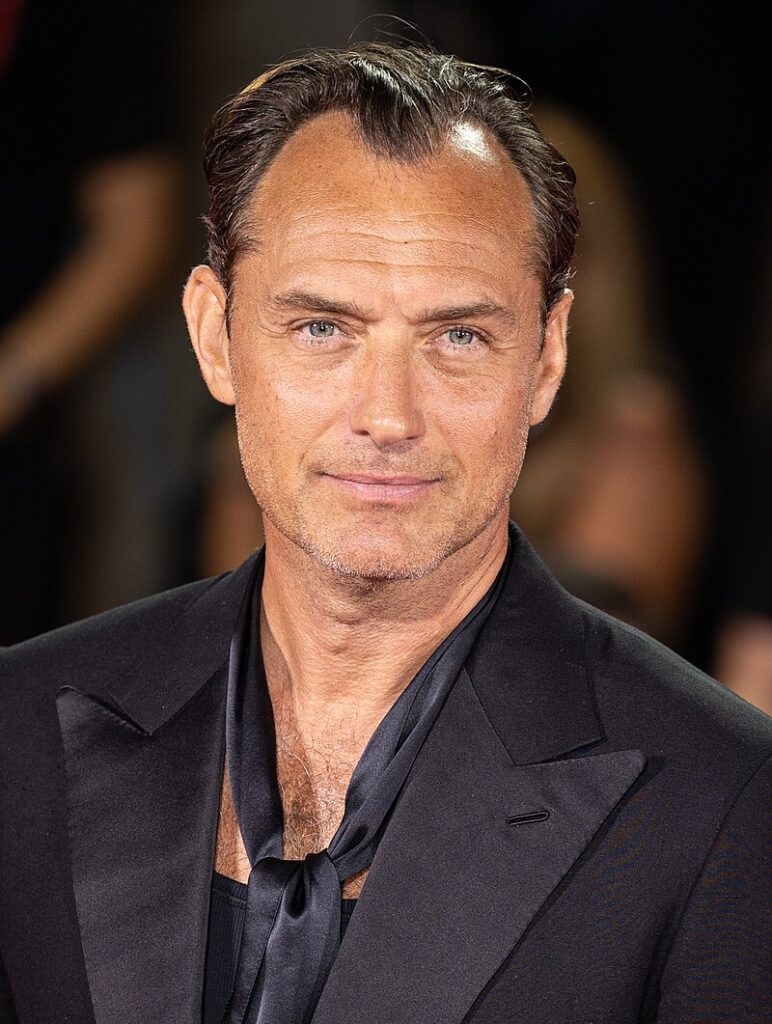

出演 アリシア・ヴィキャンデル、ジュード・ロウ

■映画「ファイアーブランド ヘンリー8世最後の妻」のあらすじ(ネタバレ無し)

ヘンリー8世は、6番目の王妃としてキャサリン・パーを迎えています。映画は1544年、ヘンリー8世がフランス遠征中の時期から始まります。国王が不在の間、王妃キャサリンが摂政を務めており、国家の予算を決める枢密院の会議を主催しています。

キャサリンは、それまでの王妃の子であるメアリー、エリザベス、エドワードの世話もしています。キャサリンの指導で子供たちがラテン語で書かれた聖書を英語に翻訳する場面もあります。

キャサリンはプロテスタントの教えでイングランドを光ある未来に導きたいと考えています。ある日キャサリンは少人数の供を連れて外出し、旧友のアン・アスキューという女性に会います。アン・アスキューはプロテスタントの中でも急進的な活動家です。キャサリンが訪ねた時も人々に教えを授けていましたが、その教えは聖書を重視し、聖書と人の間には何も置かないというものです。教会や国王の存在すら否定することにつながるものでしたが、キャサリンは密かに共鳴するものがありました。その後異端の疑いをかけられて逃亡するアンを支援するため、夫である国王からもらっていたネックレスをアンに渡します。これが後に問題になります。

国王ヘンリー8世が帰国します。脚の怪我が悪化しており、偏執病的な面も強まっています。

ヘンリー8世の3人目の王妃であったジェーン・シーモアの兄であるトマスはかつてキャサリンの恋人でした。国王によりベルギーに赴任させられていましたが、帰国してキャサリンと再会します。

イングランドの宮廷ではカトリックを護ろうとする保守派とプロテスタント的な改革を進めようとする人たちの対立が続いていましたが、国教会の実力者であるスティーブン・ガーディナー司教はカトリックの堅持を強く主張しており、プロテスタントであるキャサリンの宗教観を危険視します。

◎歴史的背景 6人目の王妃キャサリン・パーの時代

キャサリン・パーは地方貴族出身で既に2度結婚しており、2人の夫はいずれも病死しています。キャサリンはヘンリー8世の求婚に躊躇しましたが結婚に応じます。プロテスタントです。キャサリンは高い教養の持ち主で、ヘンリー8世と対等に学術談義をすることができました。聡明で人格者であったことでも知られており、波乱の人生を送って来たヘンリー8世に平穏な家族生活をもたらしました。キャサリン・パーはエドワード王子の教育を任されます。さらにキャサリンは以前の王妃の娘であるメアリーとエリザベスを宮廷に呼び戻し、庶子の身分から王女の身分に戻すようヘンリー8世に嘆願します。二人はエドワード王子の下位ながら王位継承権が復活し、キャサリンは3人の教育環境を整えることに心を砕きます。

キャサリンは自ら教育係となって手元で育て、母親のいない3人はこの優しい継母を敬愛しました。特にエリザベス王女はよくなついていたようです。後にイングランドの王と女王になる3人が教養を身につけることができたのはキャサリン・パーのおかげだったようです。映画「ファイアーブランド」にもその様子が描かれています。

この頃のヘンリー8世は年を取るにつれて過食により著しく肥満となり、落馬が原因の足の古傷にも悩まされて健康は徐々に悪化します。若いころの明るさは影を潜め、猜疑心に満ちた冷酷な王に変貌していきました。王妃キャサリンは国王の看護を率先して熱心に行いました。それによりヘンリー8世の信頼を獲得し、国王がフランス遠征の間はキャサリンが摂政を任され、国王の代理として国事を行うことになります。

結婚の翌年(1544年)、ヘンリー8世は神聖ローマ皇帝カール5世と連合して大軍でフランスに攻め込みます。しかし、カール5世が勝手にフランスと講和してしまい、ヘンリー8世は一時フランスで孤立しますが、結局フランスと講和して帰国します。映画「ファイアーブランド」は、ヘンリー8世がフランス遠征のために不在で、キャサリンが摂政を務めている時期から始まります。

「ファイアーブランド」には、3人目の王妃だったジェーン・シーモアの二人の兄エドワードとトマスも登場します。この二人もキャサリンと同様プロテスタントに共感を持っていました。

この頃、カトリック保守派のノーフォーク公トマス・ハワードは、姪であった前の王妃キャサリン・ハワードの処刑によりヘンリー8世の信頼が低下し、エドワード・シーモアらの政敵に付け入れられます。1546年には失脚して大逆罪で逮捕されます。あやうく処刑されそうになりますが、ヘンリー8世の崩御により中止になりました。

王妃キャサリンは王室に平和をもたらし国王の信頼を得ていましたが、深刻な危機に直面します。キャサリンは神学への造詣が深いことからマルティン・ルターによる福音主義の勉強もしました。それがカトリックの司祭の怒りを買い、異端の疑いをかけられます。異端者として処刑されることになるアン・アスキューという女性との関係も疑いを招きます。この女性も映画の前半に登場します。

イングランドの国教会は、創設時にはほぼカトリックの教義をそのまま受け継いでおり、経典や典礼、行事などはカトリック時代のものを用いていました。その後、教義や典礼のあり方についての議論に移り、プロテスタントの考えを取り入れた改革を叫ぶ声もあがるようになり、カトリックを堅持しようとする保守派とプロテスタントに傾倒する改革派の対立が続いていました。宮廷での実力者にも両方の考えがあったようです。国王のヘンリー8世もそのバランスに配慮していたのでしょう。徐々にプロテスタントの考えが取り入れられていき、両者の折衷的な考え方になっていくのに対し、ヘンリー8世の晩年はカトリック保守派の巻き返しがあったようです。

キャサリンはプロテスタントで、マルティン・ルターの福音主義に共感を抱いていました。信仰のみによって救われるという「信仰義認説」、聖書を唯一の権威とする「聖書主義」、そしてすべての信徒が神と直接つながることができるとする「万人祭司」の考え方です。これらの考え方を徹底すれば、聖書以外の宗教的な権威は認めないことになり、これを突き詰めて主張する急進派は国王がイングランドの教会の首長であることも否定することになります。この様な特に先鋭化した改革派は異端として弾圧されました。

映画「ファイアーブランド」に登場するアン・アスキューという女性は実在の人物ですが、まさにこの過激な急進派の活動家でした。神と人間の間に誰も置かない主義であり、その思想の本質は国王と対立する立場になります。

キャサリンに対し激しい敵意を向けて、その追求の中心となったのがカトリック保守派のスティーブン・ガーディナー司教です。ガーディナー司教はプロテスタントでルター派のキャサリンがイングランド国教会に強い影響を及ぼすことを危惧します。キャサリンの追い落としを狙ってその周辺を調査し、国王には異端の疑いがあるという報告をします。この問題の顛末については、映画「ファイアーブランド」は独自の設定をしつつ詳しく描いています。

1547年、イングランドの歴史を大きく転換させたヘンリー8世は55歳で崩御します。

遺言により、唯一男子の世継ぎを生んでくれた3人目の王妃ジェーン・シーモアの眠るウィンザー城セント・ジョージ礼拝堂に埋葬されました。

■映画「ファイアーブランド ヘンリー8世最後の妻」のあれこれ

多くの物語に取り上げられた悲劇の王妃アン・ブーリンに比べると、この映画の主人公キャサリン・パーは脚光を浴びることが少ない人物でしたが、高い知性と人一倍の優しさを併せもつとともに、自らの志を貫いて生き抜こうとした勇敢な女性です。

映画の原題であるFirebrandは、「たいまつ、扇動者、火付け役」などの意味で、堅固な意志をもって何かの変革を引き起こそうとする人物について使う言葉のようです。主人公キャサリンのプロテスタントとしての信念と揺るぎない生き様を象徴しているのでしょう。

キャサリンは、旧友でもあるアン・アスキューに密かに共鳴します。この女性は原理主義的な急進派であり、キャサリンはその支援をするという危ない橋を渡ったことから窮地に立たされます。自らの信念を貫きイングランドを新しい未来に導こうとしますが、病にむしばまれた国王が先に死ぬか、自分が処刑されるかという生き残りをかけた戦いをすることになります。映画ではその命がけの駆け引きが夫婦の機微も織り交ぜて描かれます。スリリングで緊迫感があり、思わず息を吞む場面もあります。

映画はイギリスのエリザベス・フリーマントルという作家の「クイーンズ・ギャンビット」という小説をベースに、史実にフィクションを織り交ぜた歴史劇です。イングランド宮廷で繰り広げられたカトリックとプロテスタントの確執、権力闘争などがドラマチックに描かれています。陰謀が渦巻く中でも神と共に生きようとするキャサリンの強い思いが際立ちます。また、前妻たちが残した子供たちを愛情豊かに慈しみ、子供たちからも愛されている様子がとても印象深く胸をうたれます。

宮廷の装飾や小物、絢爛たる衣装、豪華な食事など細部まで再現してあり、その美術は高く評価されています。「ブーリン家の姉妹」と同様に当時の宮廷の空気を味わうことができます。また、宮廷の庭園や山林など凍てつくような屋外の場面と屋内の場面とが相まって重厚な雰囲気を醸し出しています。

監督のカリム・アイヌーズはブラジル出身です。2019年の「見えざる人生」(日本未公開)という作品でカンヌ国際映画祭の「ある視点」部門のグランプリを受賞しています。この「ファイアーブランド」が初の英語作品になります。

主人公キャサリン・パーを演じたアリシア・ヴィキャンデルはスウェーデン出身です。キーラ・ナイトレイ主演の「アンナ・カレーニナ」(2012年ジョー・ライト監督)で注目され、18世紀デンマーク王室を舞台にしたマッツ・ミケルセン主演の歴史劇「ロイヤル・アフェア 愛と欲望の王室」(2012年ニコライ・アーセル監督)ではイギリス出身の王妃を演じて評価されました。2015年の「リリーのすべて」(トム・フーパー監督)ではエディ・レッドメインが世界初の性別適合手術を受けた人物を演じましたが、アリシア・ヴィキャンデルは苦悩しながらも夫を励ます主人公の妻を演じてアカデミー賞の助演女優賞を受賞しました。多彩や役柄を演じられますが、この作品でも聡明で愛情深い王妃が自らの運命を切り開く様を力強く演じています。

ヘンリー8世を演じたジュード・ロウは、端正なルックスで世界各国に多くのファンをもつイギリス出身のスターです。アンソニー・ミンゲラ監督の「リプリー」(1999年)でアカデミー賞の助演男優賞にノミネートされ、同じくミンゲラ監督の「コールドマウンテン」(2003年)では主演男優賞にノミネートされています。この作品では、無慈悲で独善的になった晩年のヘンリー8世を演じていますが、巨体となった肉体の造形とメイク、狂気じみた横暴振りなど徹底した役作りをしており、あらかじめ知らなければこの人だとはわからないほどです。威圧的な立ち居振る舞いの中にも、妻への愛情や国王の孤独、迫りくる死への不安などが見え隠れし、さすがの名演技です。

なお、映画の冒頭と最後にエリザベスのナレーションが入りますが、映画の中には時代背景等に関する説明はありませんので、歴史の概略の流れを知っておいた方が作品をより深く楽しめると思います。

強烈な個性で歴史にその名を残したヘンリー8世にまつわる物語は、今回ご紹介した2作品の他にも何度か映像化されていれます。その中から2本の映画をご紹介します。

「わが命つきるとも」(1966年フレッド・ジンネマン監督)は、ヘンリー8世とアン・ブーリンの結婚に最後まで反対して処刑されたトマス・モアの物語です。国王の絶対的権力に屈しない信念を描いた骨太の作品で、アカデミー賞を6部門で受賞しています。主人公トマス・モアをポール・スコフィールドが演じて主演男優賞を受賞したほか、ロバート・ショーがヘンリー8世を、ヴァネッサ・レッドグレーヴがアン・ブーリンを演じています。

「1000日のアン」(1969年チャールズ・ジャロット監督)は、「ブーリン家の姉妹」と同様にアン・ブーリンが王妃となってから処刑されるまでの1000日間の物語です。哀しくも美しい作品で、アカデミー賞の衣装デザイン賞を受賞しています。リチャード・バートンがヘンリー8世を、ジェヌヴィエーヴ・ビュジョルドがアン・ブーリンに扮しています。この映画ではアンが冤罪であったことが描かれています。

◎歴史的背景 その後

それでは、ご紹介した映画に登場した人物たちのその後を簡単にご紹介します。

最後の王妃キャサリン・パーは、ヘンリー8世の遺言により国王の死後も王妃として接遇され、年金を受けられることになります。しかしキャサリンは、愛情をもって育てたエドワードが次の国王エドワード6世として戴冠するのを見届けると宮廷を退出し、かつての恋人であったトマス・シーモアと再婚します。翌年キャサリンは初めての妊娠、出産をしますが、産褥熱により亡くなってしまいます。

男子を望んで6度の結婚をしたヘンリー8世ですが、男子の後継者として育ったのは3人目の王妃ジェーン・シーモアの生んだエドワードだけです。エドワード6世の時代にはイングランド国教会ではプロテスタント的な信仰の確立を目指して改革が行われますが、この国王は若くして死去します。

次は、最初の王妃キャサリン・オブ・アラゴンの生んだメアリー1世が即位します。メアリー1世は母親の信仰を受け継いでカトリックへの復帰を強力に進めたため一時混乱しますが、即位して5年で死去します。

ヘンリー8世の直系の子としてただ一人残ったのが2人目の王妃アン・ブーリンの生んだエリザベスです。エリザベス1世の優れた統治により、テューダー朝は絶対王政の全盛期を迎えます。イングランドの国際的地位を上げ、後の大英帝国の土台を築きます。また、カトリックでも極端なプロテスタントでもない中道的な宗教政策を採ってイングランド国教会の体制を完成させます。

この3人の国王、女王はいずれも子をなさなかったためテューダー朝はここで断絶します。その後は、スコットランドに嫁いだヘンリー8世の姉マーガレットの曾孫ジェームズ6世がイングランド国王ジェームズ1世となり、スコットランドとイングランドの同君連合が成立します。スチュアート朝の始まりです。その女系子孫からハノーヴァー朝が始まり、現在のイギリス王室につながります。

2人の姪が王妃となったノーフォーク公トマス・ハワードはヘンリー8世の信頼を失って逮捕された後、処刑は免れたもののエドワード6世の時代には釈放されることはなく、メアリー1世の時代に釈放されて復権します。

ジェーン・シーモアの長兄エドワードは、甥のエドワード6世が即位するとその摂政となりイングランドの統治権を握ります。その弟のトマスは未亡人となったキャサリン・パーと結婚しますが、キャサリンは翌年亡くなります。兄エドワードが権力を振るうようになるとそれをうらやみ、兄弟間の対立が生じます。結局、トマスは兄に取って代わろうとして大逆罪により処刑されます。

キャサリン・パーを追求したガーディナー司教は、プロテスタントのエドワード6世の時代には投獄されていました。カトリックのメアリー1世が即位すると釈放されて要職に就き、女王のプロテスタント迫害を進めました。