1327年、北イタリアのカトリック修道院を舞台に、修道士が次々に不審死を遂げる事件が発生し、主人公の修道士が謎を解き明かしていく物語です。

この映画の原作はイタリアの記号学者であるウンベルト・エーコが1980年に発表した大ベストセラーです。全世界で5500万部を売り上げました。多方面にわたる見識の深さ、圧倒的な情報量で各国で話題になりました。

原作は、いくつかの神学論争などカトリック教会内部の対立、ローマ教皇と神聖ローマ皇帝の対立、教会と庶民の対立など当時の政治、宗教、社会、文化の状況を背景とした物語です。そして様々な宗教的、政治的立場を象徴する特徴的な人物が多数登場することにより、複雑な人間関係が生じます。そのうえで、物語の中心は頭脳明晰な修道士が事件の手がかりを集め謎の解明をめざすプロセスを緻密に描いています。これをジャン・ジャック・アノー監督がショーン・コネリー主演で映画化しました。映画も基本的な枠組みは原作を踏襲しています。

■映画の概要

・1986年フランス・イタリア・西ドイツ合作映画

・監督 ジャン=ジャック=アノー

・出演 ショーン・コネリー、クリスチャン・スレーター

それでは、まず中世カトリック教会の概略の歴史から見ていきましょう。

◎歴史的背景 中世カトリック教会の歴史

カトリック教会は、イエスの教えから始まるキリスト教世界の中心的存在です。当初はローマ帝国からも厳しい弾圧を受けていたキリスト教ですが、392年ローマ帝国のテオドシウス帝がアタナシウス派キリスト教を国教とし、それ以外の宗教、宗派を禁止したことから、まずは地中海世界を中心に広がっていきます。初期の大司教がおかれた教会を五本山といい、ローマ、コンスタンティノープル、アレクサンドリア、イェルサレム、アンティオキアがそれです。7世紀以降になるとアレクサンドリア、イェルサレム、アンティオキアの三教会がいずれもイスラム教勢力の支配下に入って衰え、残ったローマとコンスタンティノープルの二教会が残りますが、8世紀に聖像崇拝問題を巡って両教会は対立するようになります。

世俗の保護者を必要としたローマ教会は西ローマ帝国の滅亡後、ビザンツ帝国(東ローマ帝国)に対抗できる勢力としてゲルマン人の建てたフランク王国との結びつきを強めます。496年にはフランク王国のクローヴィスが、現地の伝統的な宗教からローマ教会が正統とするアタナシウス派に改宗し、756年には同国のピピンがラヴェンナ地方をローマ教皇に寄進し、これがローマ教皇領の起源となります。これによりローマ教会とフランク王国の結束が強化されますが、同時にローマ=カトリック教会は経済的基盤を持つようになり、政治的な影響力も発揮するようになります。

800年にはローマ教皇レオ3世がフランク王国のカロリング朝カール1世にローマ皇帝の帝冠を授け、以後、西ヨーロッパ世界は政治的、宗教的にコンスタンティノープルを中心とする東方世界とは分離します。カール大帝の死後、フランク王国は三つに分裂しますが、962年ローマ教皇ヨハネス12世が東フランクのオットー1世にローマ皇帝の帝冠を授けます。これが神聖ローマ帝国の始まりになります。ローマ=カトリック教会とコンスタンティノープルのギリシア正教(正教会)は、対立が深まり最終的に1054年に相互破門して完全に分離します。

ローマ=カトリック教会は、教皇庁という組織が整備され、教皇を頂点として大司教、司教、司祭などの序列を定めたピラミッド型の聖職者階層組織(ヒエラルキー)が確立されます。ローマ教皇を神の代理人とし、中世において人々の精神世界の指導者であるとともに、政治・社会・文化の面でも重要な存在になります。最高位の教皇は、イエスの十二使徒の筆頭であったペテロが初代の教皇とされています。

このようにカトリック教会が世俗の権力と結びつきながらキリスト教をヨーロッパ中に広めていくにつれ、その頂点に立つ教皇の権威は高まります。中世ヨーロッパ世界では、国としてのまとまりが弱く、各地の領主の権限が強く国王や皇帝の権力が弱かったこともあり、教皇の権力が国王や皇帝を上回るほどになります。

一方では、教会の腐敗という問題も進行していました。問題となったのは聖職売買と聖職者の妻帯です。特に、高位聖職者になることは当時の栄達であり、その地位が売買の対象となったため不適任な俗人が聖職者になるなどの風潮が見られました。このことと密接に結びついていたのが、高位聖職者の任命権(叙任権)の問題です。皇帝は、領内の諸侯を抑え、自らの権力を強めるために教会を支配下に置こうとし、聖職者叙任権を握っていました。

そうした中で、グレゴリウス7世という教皇が教会の粛正に取り組みます。聖職者の妻帯や聖職の売買を厳しく取り締まり、倫理的な刷新を図ります。そのためにも聖職叙任権を皇帝から取り戻そうとします。一方、皇帝ハインリヒ4世は教皇の意向を無視して叙任権を行使したため、教皇との間で争いがおきます。いわゆる「叙任権闘争」です。この争いの過程で、1077年教皇は皇帝を破門にします。破門はキリスト教の世界からの追放を意味します。キリスト教が人々の精神世界を支配していた中世において、これは大きな意味を持ちます。またこの時、帝国内のドイツの諸侯は、破門が解かれない場合には皇帝を廃位すると決議し皇帝を脅しました。その結果、皇帝権は弱体化し、皇帝はやむを得ず北イタリアのカノッサという城で教皇に謝罪し許しを請いました。有名な「カノッサの屈辱」です。

叙任権を巡る皇帝や王と教皇の対立はその後も続きましたが、1122年にヴォルムス協約が締結され、一応の終結をみます。内容は多岐にわたっていますが、叙任権は主に教皇の手に渡り、教皇の教会指導権が確立し権威がさらに高まりました。また、教皇権の隆盛を背景に、11世紀末からは十字軍の派遣も始まりました。教皇権の絶頂期は、13世紀はじめのインノケンティウス3世の時代だと言われています。この教皇は、神聖ローマ皇帝やイギリス王ジョン・フランス王フィリップ2世を破門して屈服させ、強大な教皇権を実現し、「教皇権は太陽であり、皇帝権は月である」との言葉を残しました。

しかし高まった教皇権も13世紀末からは大きく揺らいでいきます。権力を持ったカトリック教会は生活に贅を尽くすなど堕落や腐敗した面がでてきます。教皇が主導した十字軍運動も明確な成果がでないままに終わり教皇権は動揺します。一方ではフランス国王などは中央集権化を進め力が伸びてきます。フランスのカペー朝のフィリップ4世は、戦費を調達するために全国的な課税をするに際し、教会に対しても課税します。それに対してローマ教皇ボニファティウス8世は激しく反発し、フィリップ4世を破門します。フィリップ4世は教皇との対決のため、1302年に聖職者、貴族、市民の代表者を集めた身分制議会である三部会を開催し支持を得ます。1303年にはフィリップ4世の部下がローマ近郊のアナーニという町でボニファティウス8世を幽閉します。教皇は釈放されますが憤死します。これが「アナーニ事件」です。

さらにフィリップ4世は、1309年にローマ教皇庁自体を南フランスのアヴィニヨンに移します。古代のバビロン捕囚になぞらえて「教皇のバビロン捕囚」と呼ばれました。ただし、教皇が監禁されたわけではなく、アヴィニヨンに教皇庁の豪華な建物や装飾を作り、教皇としての権威と資産は保っていましたが、教皇庁がアヴィニヨンにあった間に教皇となった人物はいずれもフランス人であり、フランス王権の影響下に置かれたことはたしかです。下の写真が現在も残るアヴィニヨン教皇庁です。

Jean-Marc Rosier from http://www.rosier.pro, CC 表示-継承 3.0, リンクによる

1316年教皇庁がアヴィニヨンに移ってから二人目の教皇が選出されます。ヨハネス22世、フランス人です。一方、神聖ローマ帝国では1314年にバイエルン侯ルードヴィヒが皇帝位に就きましたが(ルードヴィヒ4世)、教皇は帝冠を与えようとせず、それを妨害しました。それに対し皇帝は南下して教皇不在のイタリアを支配することより神聖ローマ帝国の威信を高めようとします。皇帝の力が増すことを嫌った教皇ヨハネス22世は皇帝ルードヴィヒ4世を破門にし、皇帝は教皇の廃位をねらって異端者として告発、両者は激しく対立します。

映画「薔薇の名前」が描くのは、この様な状況にあった1327年11月の物語です。

■あらすじ (ネタバレなし)

舞台は、北イタリアのベネディクト会の修道院です。主人公は、バスカヴィルのウィリアム(ショーン・コネリー)というフランシスコ会の修道士と見習い修道士メルクのアドソ(クリスチャン・スレーター)です。ウィリアムがこの修道院を訪れたのは、翌週この修道院で教皇庁の使節団とフランチェスコ会の使節団による会談が行われることになっていたからです。この会談は「清貧論争」と呼ばれた神学論争に決着をつけるためのものです。ウィリアムはこの論争を調停するという神聖ローマ皇帝からの密命を受けていました。

二人が修道院に到着すると、修道院ではアデルモという若い細密画家の不審死が波紋を広げていました。修道院長のアッボーネ(ミシェル・ロンダール)は、ウィリアムの卓越した知性、洞察力に期待し、翌週の会談が行われる前に事件を解決するよう依頼します。ウィリアムたちは、様々な人物から聞き込みをします。事件の鍵が修道院の文書館にあると推察し、それを調べるため文書館がある建物を訪れ、そこで文書館長のマラキーアをはじめ、何人かの修道士と会うことになります。しかしウィリアムたちの調査は様々な妨害に遭います。

この様に映画の舞台はカトリック教会の修道院です。それでは、修道院とはどの様な場所なのでしょうか。

◎歴史的背景 修道院

修道院とはカトリック教徒が自己を見つめ直し、神への信仰を深めるために修行を行う場所であり、学問の場でもありました。教会が布教の拠点として一般の信徒が出席しやすいよう町や村の中央にできたのに対し、修道院は山の上や森の中に造られ、俗界と離れて生活をしました。修道院は世俗を離れた修行の場ですので孤独と静寂が必要でした。そのため修道院では決められた日課にしたがって禁欲的な共同生活が行われました。中でも働くことが重要視され、修道士たちは古典の筆写、古典文芸の研究などを通じて、古典文化の維持、保存に努めました。

主な修道会は以下の通りですが、この映画の舞台となるのはベネディクト修道会の修道院であり、主人公のウィリアムはフランチェスコ会の修道士です。

①ベネディクト修道会

529年に聖ベネディクトスが中部イタリアのモンテ=カシノ修道会を作ったのがはじまりです。カトリック教会における最初の本格的な修道会であり、後のキリスト教世界に大きな影響を与えました。下の写真がモンテ=カシノの岩山とベネディクト修道院です。

Radomił, CC 表示-継承 3.0, リンクによる

ベネディクト修道会とはベネディクトスの定めた独自の戒律に従う修道院の総称です。ベネディクトスの定めた戒律は「清貧、純潔、服従」が基本的な理念です。そして共同生活を送る上でのモットーが「祈り、働け」です。信仰だけでなく労働も重視し、世俗権力への経済的な依存から抜け出したのです。ベネディクト修道会に所属する修道会として有名なのはクリュニー修道院とシトー派修道会です。クリュニー修道院は、10世紀初めにフランス中東部に建てられました。この修道院の建物はロマネスク様式を代表するものとして有名です。また、封建領主化したカトリック教会の腐敗に対する教会刷新運動の中心となり、その影響を受けて、グレゴリウス7世は聖職売買と聖職者の妻帯の禁止などの改革を行いました。

ベネディクト修道会とはベネディクトスの定めた独自の戒律に従う修道院の総称です。ベネディクトスの定めた戒律は「清貧、純潔、服従」が基本的な理念です。そして共同生活を送る上でのモットーが「祈り、働け」です。信仰だけでなく労働も重視し、世俗権力への経済的な依存から抜け出したのです。

「薔薇の名前」の舞台となったのもベネディクト会の修道院です。

ベネディクト修道会と関係のある修道会として有名なのはクリュニー修道院とシトー派修道会です。

・クリュニー修道院は、10世紀初めにフランス中東部に建てられました。この修道院の建物はロマネスク様式を代表するものとして有名です。また、封建領主化したカトリック教会の腐敗に対する教会刷新運動の中心となり、その影響を受けて、グレゴリウス7世は聖職売買と聖職者の妻帯の禁止などの改革を行いました。

・シトー派修道会はベネディクト会から派生した修道会で、11世紀末にフランス中部で成立しました。荒野の開墾に従事し、12~13世紀のヨーロッパの大開墾時代に大きく貢献したことで有名です。

②托鉢修道会

カトリック教会が最盛期を迎えた13世紀に登場しました。この頃カトリック教会は所領も増え、世俗的にも大きな力をもち、腐敗した面も出つつあった時期でした。それに対する反発として始まったのが托鉢修道会です。徹底した清貧を主張し、個人の財産を持たずに信者からの托鉢(寄附)により活動しました。都市住民など民衆レベルへの積極的な布教に力を入れ、粗末な衣服でイエスの教えを民衆にわかるように説いてまわりました。これ以降、一般民衆にまでキリスト教が浸透するようになったと言われています。

民衆への布教のため都市を中心に発展しましたが、同時に修行と神学の研究も行っています。世俗への影響力が大きく、異端に対する防壁の役割も担ったため、異端審問官にも多数起用されたようです。

主な托鉢修道会は、フランチェスコ会とドミニコ会です。

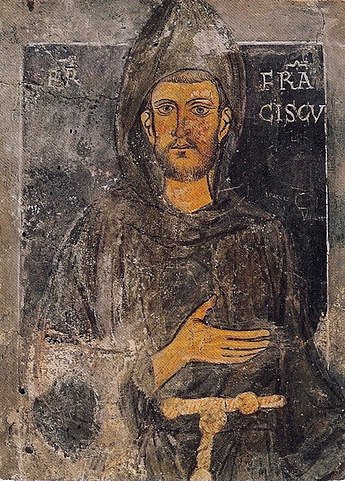

〇フランチェスコ修道会

フランチェスコ会は、聖フランチェスコがイタリア中部のアッシジに創設しました。フランチェスコは富裕な商人の息子でしたが、葛藤の末キリストに使える清貧の道を選択し、財産を放棄して修道会をつくりました。有名な修道士を多数輩出しています。

「薔薇の名前」の主人公ウィリアムもフランチェスコ会の修道士です。

〇ドミニコ修道会

ドミニコ会は、スペイン人のドミニコがフランスを中心に活動しました。トマス=アクィナスがこの会の修道士です。

以上が主な修道会ですが、この物語の舞台となるベネディクト修道会は中世におけるカトリックの主流の一つでした。広大な領地を所有する封建領主でもあり、経済的には恵まれていたようです。

◎歴史的背景 神学論争

次にこの映画の中では宗教上の考え方の対立がいくつかでてきます。中世に実際にあった神学論争ですが、それが物語の展開に密接に関係してきますのでそれらを見ていきましょう。

①普遍論争

まず、「普遍論争」という中世神学における最大の論争です。

中世の西ヨーロッパでは、教会の権威が絶大で神学が最高の学問とされました。中世キリスト教の神学・哲学は、教会や修道会の付属の学校(スコラ)で研究されたことからスコラ学またはスコラ哲学と呼ばれることが多いです。

11世紀の後半以降、ヨーロッパの文化は古代ギリシア文化の影響を受けるようになります。ギリシア文化はローマ帝国の崩壊後は、キリスト教以前の学問として扱われ中世ヨーロッパでは長らく忘れ去られていましたが、東ローマ帝国(ビザンツ帝国)やペルシアを経由してイスラム世界に伝わりそこで保存されていました。それが、今度は十字軍やイスラム商人との交易などを通して西ヨーロッパに逆輸入されました。ギリシア哲学、中でもアリストテレスの哲学はヨーロッパの学問の世界に革命を起こしました。アリストテレスは、「万学の祖」と呼ばれ、理性を用いて自然・人文・社会の諸学問、知識の体系化を行いました。

中世ヨーロッパの人々は、アリストテレスの高い知性、観察や理性に裏付けられた知の体系に接し、あらためて人間の理性の存在を再認識し、それまでのカトリックの神学との調和を試みます。そしてキリスト教の神学・哲学をアリストテレスの論理に基づき理論化・体系化することにより教会の権威を理論的に確立しようとします。それがスコラ学の体系化です。

こうやって人間の理性を再認識したヨーロッパの人々にとって、キリスト教の信仰と人間の理性との関係という問題に直面します。これが「普遍論争」と呼ばれる論争で11世紀から14世紀まで約300年にわたって続きました。この論争の論点は、個別の物が存在するのと同様に普遍的なもの、つまりすべてのものにあてはまる概念が実在するのか、ということです。具体的には以下のような二つの立場の争いです。

第一は、実在論です。これは「普遍が実在性をもち、個物に先行して存在する」と考える、信仰を重視する立場です。

第二は、唯名論です。これは「個物は普遍に先行する」と考えて理性を重視する立場です。実在するのは個物だけであって、普遍的なものとは、人間の頭の中にある名称、概念に過ぎないという考え方です。

この論争は、キリスト教の教義の根幹にかかわる問題でした。信仰と理性の関係、「神」の存在をどう考えるかという問題だからです。実在論の主張は、「理解せんがために我信ず」、つまり神を理解するためには、その存在を信じるところから始めなければならないというものです。神は人間の理解の及ぶ存在ではなく、純粋に信仰するのみだということです。それに対し唯名論は、「信ぜんがために我理解す」、つまり神も人間の理性によって理解するのだということです。神そのものは否定しませんが、この世界に実存するものとは考えません。

非常に単純化すれば、実在論が信仰重視であったのに対し、唯名論は理性重視です。カトリック教会は、教義の面からも教会の権威を維持する必要性からも実在論が有力でした。

11世紀から12世紀にかけて、実在論の論者としては、アンセルムス、唯名論の論者としてはアベラールという人が有名です。13世紀になるとトマス=アクィナスが二つの立場を調停します。彼は「スコラ学の大成者」といわれ、「神学大全」という著書が有名です。

11世紀から12世紀にかけて、実在論の論者としては、アンセルムス、唯名論の論者としてはアベラールという人が有名です。13世紀になるとトマス=アクィナスが二つの立場を調停します。この人は「スコラ学の大成者」といわれ、「神学大全」という著書が有名です。

self-created (Moscarlop) – 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 3.0, リンクによる

しかし、その後も論争は続きます。唯名論にはイギリスのウィリアム=オブ=オッカムという人がでます。

この写真はイングランドのサリーという町の教会のステンドグラスに描かれたウィリアム・オブ・オッカムです。

オッカムはフランチェスコ会に所属し、「ある事柄を説明するためには、必要以上に多くを仮定するべきでない」とする説明や理論の指針を打ち出しました。「オッカムの剃刀」という名称で現在でも知られています。また、現実にあるものは個別具体のものであり、個が唯一の実在であると考えます。普遍は精神の外では実在しないと考え、信仰と理性の分離、神学と哲学の分離説き、教皇権と世俗の権力の分離を主張します。

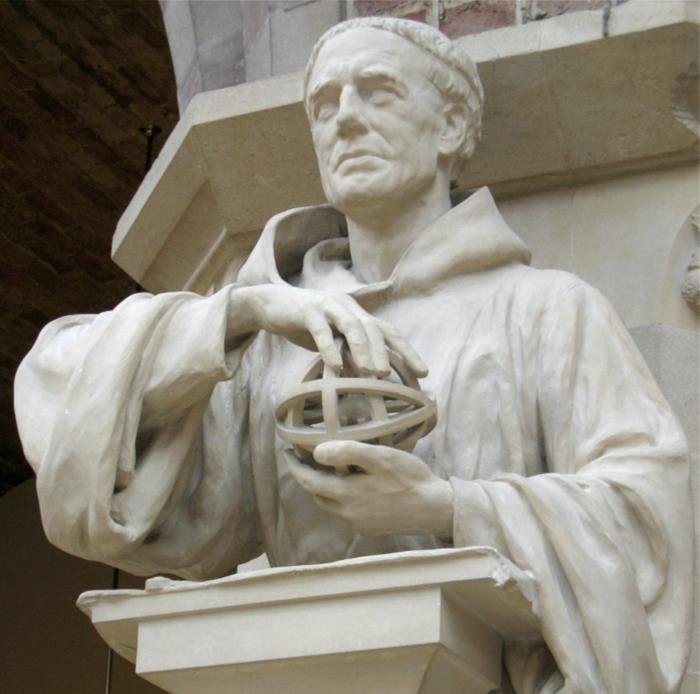

また、オッカムより少し早くイギリスのロジャー=ベーコンというフランシスコ会に所属するスコラ学者が、学問の体系化を試みています。アリストテレス哲学を踏まえ、実験や観察の実践と経験を重視します。彼は「近代自然哲学の父」とも呼ばれています。

この物語の中に、普遍論争が直接出てくるわけではありませんが、この物語の主人公であるバスカヴィルのウィリアムの人間像を把握する上で重要です。ウィリアムとアドソの二人は、コナン・ドイル原作のシリーズに登場する名探偵シャーロック・ホームズと相棒のワトソンをベースにしていると考えられています。特に、シャーロック・ホームズシリーズの中でも有名な「バスカヴィル家の犬」を踏まえたネーミングだと考えられます。

同時にウィリアムの人間像はこの物語と同時期に実在した唯名論者であるウィリアム=オブ=オッカムがモデルであると言う人も多いようです。大学受験の世界史の参考書にもそう書かれているものがありました。「薔薇の名前」の原作では、ウィリアムはロジャー=ベーコンの弟子でウィリアム=オッカムの友人という設定になっていますが、いずれにしてもこの二人の実在の人物の思想を反映し、中世末期という時代にあって近代を先取りしたような人間像になっています。

物語の中でウィリアムは、師匠にあたるロジャー=ベーコンから学んだ、経験と観察を重ねそこから論理的に判断するという思考法で事件の謎に迫ります。

この写真がオックスフォード大学にあるロジャー・ベーコンの像です。

それでは次にもう一つの神学論争です。この論争はこの物語の中に直接登場します。

②清貧論争

フランチェスコ修道会は托鉢修道会であり、民衆からの寄附で運営し、私有財産を認めていません。一切の財産を所有しないというのが聖フランチェスコの清貧の理念でした。しかしフランチェスコ会が教皇に承認され、都市の住民への布教活動を広く展開していくうえで、実際には修道会の建物や様々な施設が必要となります。

そこでフランチェスコ会の中には清貧の考え方を現実的に緩和しようという動きが出てきます。一方ではそれに対し反発し、あくまで清貧を実践するという理念を厳格に実施すべきだという主張もなされます。論点は、創設者である聖フランチェスコの清貧の精神、具体的には「聖職者は個人としての財産を所有せず純潔に貧者の生活を送らなければならない」と言う考えをどこまで厳格に実施するかということです。

また、フランチェスコ修道会が清貧の教えを守ろうとすると、権力が集中し、資産を蓄えていく教皇庁のあり方にあらためて根本的な疑問を呈することになり、教皇庁との間にも様々な軋轢が生じるようになりました。

フランチェスコ修道会は、清貧の理念をめぐって会則の遵守を重視する厳格主義派と、会則を緩和し教皇庁との妥協を図る穏健派に分裂します。穏健派が主流となりますが、修道会内部の対立は熾烈なものとなり、ついには重大な局面を迎えます。教皇ヨハネス22世がフランチェスコ会の内紛に介入し、それ以前の教皇がフランチェスコ会の清貧の会則を承認していたにもかかわらず、会則を遵守する厳格主義派を異端とします。教皇は厳格主義派を厳しく弾圧し、あくまで従わない何人かは火刑となります。フランチェスコ会の中では修道会の理念の根幹にかかわる教皇の介入や厳しい弾圧に対する反発が強まります。

そして1322年、中部イタリアのペルージャでフランチェスコ修道会の総会が開かれます。そこで修道会は熟慮のうえで、キリストの清貧を説く考え方を信仰上の真理であるとしてあらためて正式に認めます。修道会の伝統を守るため、厳格主義派の主張を取り入れたのです。それに対し教皇ヨハネス22世は異端であると非難します。一方、神聖ローマ帝国からは皇帝の有力な味方と見なされます。

このため、清貧論争の対立はカトリックの教義上の論争というだけでなく、カトリック教会内部の権力闘争としての側面もあり、さらに教皇ヨハネス22世と皇帝ルードヴィヒ4世の対立という政治的な対立構図とも結びついていました。唯名論の論者であるウィリアム=オブ=オッカムも、この清貧論争に巻き込まれ、教皇ヨハネス22世の追求を逃れ、神聖ローマ皇帝ルードヴィヒ4世の保護を受けます。

この物語の主人公バスカヴィルのウィリアムは、フランチェスコ会の修道士で異端審問官も務めたことがあるという設定です。この修道院にやってきたのは、アヴィニヨンにある教皇庁の使節団とフランチェスコ修道会の使節団の会談において調整役を務めるため神聖ローマ皇帝側の特使として来たのです。

映画の中盤では、教皇側の使節団とフランチェスコ会の使節団が修道院に到着します。修道会側の使節団は、フランチェスコ会の総長以下です。長く続いた清貧をめぐる対立に決着をつけるべく会談に臨みます。一方の教皇側の使節団には、ベルナール・ギーという異端審問官も含まれています。この人は実在の人物のようですが、この物語の中では敵役として扱われます。他人に対して極めて不寛容で、異端の摘発と処罰に執念をもつ人物であり、主人公のウィリアムが論理を重んじると同時に柔軟性も持ち合わせているのとは対照的です。

二つの使節団が到着する場面は対照的です。フランチェスコ会の修道士は粗末な衣装で徒歩で来るのに対し、教皇側使節団は立派な馬車でやって来ます。

会談の様子も描かれます。教会は清貧であるべきかというカトリック教会のあり方の根幹にかかわる問題を話し合っているのですが、双方ともそれぞれの主張を強硬に述べるだけであり、議論は平行線をたどって白熱、紛糾し、ついには口汚い罵声の応酬となってしまいます。その醜悪な場面は滑稽でもあります。

三つ目の神学論争はカトリック教会における「笑い」をめぐる二つの立場についてです。それが物語の展開に大きく関わってきます。

③カトリック教会における「笑い」について

この物語の舞台となる修道院は、ベネディクトスの戒律に基づいて運営されています。戒律には修道士の心得が聖書を引用しながら細かく規定されています。映画の中でも、修道士が集まって食事をする際に、その戒律が朗読される場面があります。戒律の「謙遜」に関する規定の中に、笑いに関する事項が述べられています。戒律には「口を開くのは問われた時のみである」「無益で笑いを誘う言葉を口にしないこと」「気安く笑ってはならない」「大声で笑いに興じないこと」、そして聖書の言葉を引用し「大声で笑うのは愚か者である」等と書かれています。物語には修道院の長老である盲目の老修道士ホルヘという人物が登場します。戒律のこの部分が朗読された時にホルヘが机をコツコツとたたき、修道士たちの注意を喚起する場面があります。

ただし、カトリック教会内部にも笑いについては様々な考え方があったようです。フランチェスコ修道会を創設した聖フランチェスコは、民衆に直接接して布教活動をする上で笑うことの意味を認めていました。フランチェスコにとって喜びは神の恩恵であり、笑うことは神に近づくことだと考えたようです。この物語のウィリアムはフランチェスコ会の修道士であり、その考え方にたちます。

スコラ哲学の大成者であるトマス=アクィナスは、笑いを禁じることはありませんでしたが、控えめで品位のあるものでなければならない、としています。

笑いについてウィリアムとホルヘが直接論争する場面があります。

ホルヘは、笑いに対して徹底的に批判的です。写本に滑稽な装飾を施すことに対しても強く反対します。ホルヘは、笑いを愚かさの象徴と考え、「笑いは人間を猿並に貶める」と言います。それに対しウィリアムは、「猿は笑わない。笑いは人のみに備わるもので、理性のしるしである」と言います。 ホルヘが「キリストは笑わなかった」と主張するのに対し、ウィリアムは「笑わなかったという記録はない」と反論します。

さらに議論はアリストテレスの書いた「詩学」という書物に及びます。これはアリストテレスが古代ギリシアの韻文(当時のギリシア劇)について論じた文学理論に関する書物です。この書物の現在まで遺されている部分(前半部分)では、悲劇について多く論じられており、悲劇を文学の中でも最高の形式と考える立場に立っています。しかし、実際はアリストテレスによって執筆された後半部分(第二部)も存在し、それは喜劇について論じた物ではないか、また喜劇を高く評価しているのではないかという推測が一部でなされています。この物語でもウィリアムは「詩学」の後半部分(第二部)には「喜劇は真実を伝える道具である、と書いてあると言われている」と言いますが、ホルヘは、それが見つからないのは、実際には書かれなかったのであり、神は無益な物を望まない、と主張します。

スコラ哲学は、カトリックの教義をアリストテレス哲学に基づいて体系化したものであり、アリストテレスが笑いについてどの様な態度で臨んだのかということは、極めて重要な事柄でした。ホルヘは「笑いは恐怖をなくす。恐れなくして信仰は成り立たない」と考えます。無節操な笑いが横行すれば神への畏怖がなくなり神聖な秩序が崩壊すると危惧しています。

この修道院の中にも様々な考え方があり、最初に謎の死をとげたアデルモという修道士は、細密画の画家でしたが、批判精神が強く、教会の権力に対する痛烈な皮肉や風刺を込めたユーモラスな挿絵を描いていました。物語の中では殺人事件の謎解きと平行してこういった意見の対立があらわになります。

■映画のあれこれ

この映画の原作は重厚長大で膨大な情報や蘊蓄が詰まっていますが、ページの多くを占めている宗教、神学、哲学に関する部分についてはそのエッセンスのみをうまく抜き出し、ミステリーの部分を中心に構成した作品になっています。深遠で長大な原作との比較はできませんが、中世キリスト教の世界の状況がわかりやすく提示されています。単なる謎解きミステリーだけではない、歴史的、宗教的な舞台設定との融合が巧くなされた質の高い作品になっています。歴史的な深みを感じさせる映像と独特の物語展開が見る者を引き込みます。アメリカ映画とは違うヨーロッパ映画の味わいです。

監督はフランス人のジャン・ジャック・アノーです。この人はデビュー作の「ブラック・アンド・ホワイト・イン・カラー」でアカデミー外国語映画賞を受賞し注目されました。その他にも、「人類創世」「愛人/ラマン」「セブン・イヤーズ・イン・チベット」などの作品があります。どの作品でも背景となる社会や歴史の再現に卓越した手腕を発揮しています。この作品でも中世キリスト教世界の再現度には目を見張るものがあります。

ミステリー映画としては、スピーディで緊張感のある展開で見応えのあるエンターテインメントになっています。謎解きのロジックもしっかりしており、メインとなる犯人捜し、動機の探求の他にも、暗号、あぶり出し文字、見立て殺人、複雑に入り組んだ迷路、秘密の通路、高所から石を落とすなどミステリーでは定番となっている趣向が盛りだくさんに詰め込んであり飽きさせません。(ほとんどは原作通りです。)

■映画のあれこれ 「異形の建物」など

この映画の特色は、何と言っても作品全体に漂う不気味で重々しい雰囲気、画面から寒さが感じられるような空気感です。寒々とした荒野の風景も美しいですが、山頂にそびえ立つ修道院の荘厳さが際立っています。俗界から隔てられた修道院の厳粛で神秘的な雰囲気が出色です。撮影は、巨大なオープンセットと昔の修道院の建物でのロケーションの組み合わせだそうですが、本物の修道院で撮影したと言っても信じられるほどの説得力です。「きっとこうだったのだろう」と思わせるリアリティです。

物語の展開で重要な位置づけを占めるのが原作では「異形の建物」と書かれている重厚堅牢な建物です。一階が大食堂と厨房、二階が写字室、三階から上が文書庫になっています。四面体の四隅に塔が突き出ている外観は原作に忠実にできており、重厚な雰囲気もよく再現されています。

建物の内部の写字室、そして文書庫の造形も緻密に出来ています。写字室と文書庫は修道院の中でも重要な施設です。中世ヨーロッパの文化の担い手は聖職者であり、修道院において写本を製作するとともに、写本を読んで研究をすることが修道士の重要な務めでした。活版印刷が普及する以前の中世のヨーロッパでは、羊皮紙に飾り文字で筆写し、美しい細密画を挿絵として手で書き込み、堅い皮の表紙で装丁した芸術性の高い写本が製作されていました。

豪華な写本は書物であると同時に希少で芸術的に価値の高い工芸品でもあり、所有者にとっては貴重な資産でした。映画の中には写字室で大勢の修道士が写本の制作や翻訳を行っている場面があります。中世ヨーロッパの文化の共通言語はラテン語でした。ギリシア語やアラビア語の古典文献をラテン語に翻訳する作業を専門にしている修道士も登場します。羊皮紙(羊、牛、ヤギなどの動物の皮から作られた当時の筆記媒体)や書物など小道具にも手抜きをしていないようです。

そして圧巻は文書庫です。ウィリアムとアドソが深夜に出入りを禁じられている文書庫の探検をする場面は原作でも映画でも重要な見せ場になっています。文書庫の中は書棚が並ぶ部屋が複雑につながる迷路のような構造、造作がミステリアスで幻想的な雰囲気を醸しだしており、まさに「迷宮」です。原作では多くの小部屋が平面的に連結したものですが、映画では原作の神秘的な雰囲気を損なわずに、それを立体化し、いくつもの階段を使って空間の広がりも強調されています。これにより「迷宮」がさらに奥深い印象を増しています。映像により視覚表現の特色を最大限に活用した映画オリジナルの工夫です。

■映画のあれこれ 登場人物たち

まず主人公のウィリアムですが、修道院に到着し、その一室に案内された直後に、窓から墓地の様子を見るだけで 最近、修道院で死者が出たことを鋭く見抜き、修道院長に指摘するエピソードがあります。論理を非常に重んじ、明晰な頭脳と鋭い推理力を持っていることが、この冒頭のエピソードで示されます。また、ウィリアムはアリストテレスを信奉していることも語られます。その洞察力の鋭さは、ウィリアムの人物像を端的に表現したものですが、ミステリーの探偵役としてシャーロック・ホームズを彷彿とさせるとともに、モデルと言われる歴史上の人物であるウィリアム=オブ=オッカムとロジャー=ベーコンが論理と経験を重んじていたこととも符合します。

この後も、ウィリアムは修道院内のあちらこちらで調査を進めて手がかりを収集し、それをもとに論理的な思考により推理を進め、事件の核心に迫っていきます。ウィリアムは技術の進歩にも関心が高く、当時の最新技術の成果である眼鏡を用いますが、映画の中ではそれで修道士たちを驚かせる場面もあります。これも、近代の先駆けとなったロジャー=ベーコンのイメージが投影されたものでしょう。

Stuart Crawford, CC 表示-継承 3.0, リンクによる

ウィリアムを演じたショーン・コネリーは、言わずと知れた初代ジェームズ・ボンドですが、007シリーズを離れた後の多彩な活躍でも映画史に残る俳優です。「風とライオン」「インディ・ジョーンズ 最後の聖戦」「レッド・オクトーバーを追え!」などで印象的な役を演じてきました。「アンタッチャブル」でアカデミー賞助演男優賞を受賞しています。どの作品でも強さと知性そして信念を合わせ持った男の美学を体現してきましたが、この作品も代表作の一つです。圧倒的な存在感です。渋さが際立ちますがユーモアもあり、鋭い知性とともに慈愛に満ちた人間的魅力も感じさせます。禁欲な生活を送る修道士役がぴったりであり、好色の代表格であるジェームズ・ボンドだったとは思えません。

見習い修道士アドソ役は若き日のクリスチャン・スレーターです。後年「トゥルー・ロマンス」、「インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア」などの作品がある一方トラブルが多く、お騒がせ俳優の1人になってしまいますが、この作品では清々しく新鮮な魅力を発揮しています。

修道院長アッボーネ役のミシェル・ロンダールはサスペンス映画の傑作「ジャッカルの日」でドゴール大統領暗殺を防ぐために奔走するルベル警視役で有名です。

その他の主要な登場人物は、おおむね原作通りですが、インパクトのある配役や奇々怪々のメーキャップで性格や設定がわかりやすく描かれています。ウィリアムの捜査に協力する薬草係のセヴェリーノ はなかなかいい味わいです。

ウィリアムの友人でフランチェスコ会の厳格主義派のウベルティーノと異端審問官のベルナール・ギーというは実在の人物だそうですが、それぞれの思想、立場がよく表現されています。かつて異端の宗派に所属していたサルヴァトーレを演じた俳優はすさまじい演技です。

■映画のあれこれ 教会と民衆

中世において教皇庁や教会、修道院が富と権力を握り、圧倒的多数の一般民衆との間に厳然たる格差が存在していたことも映画の中で強く描かれています。中世において教会は十分の一税(生産の十分の一を農民に税として納めさせる)を農民に課し、教会が独自の裁判権をもって農村社会を支配しました。つまり、教会、修道院は精神世界のリーダーであると同時に、数々の特権をもつ封建領主でもありました。都市住民や農民からの税や貢納により、資産を膨らませていました。この映画では修道院による苛烈な支配と差別もリアルに描かれており、修道院が農民から作物や家畜などを税として取り立てている場面もあります。

また、教皇庁は教会、修道院から寄進をさせていたので、教皇庁には巨額の財産が蓄積されていたようです。この映画に登場する教皇庁側使節団、特に枢機卿の豪華な衣装にそれが示されています。筆者もフランス旅行の際に、この物語の時点で教皇がいたアヴィニヨン教皇庁の建物(世界遺産に指定されています)を訪れたことがありますが、大変豪壮な宮殿でした。

舞台となる修道院もベネディクトスが定めた戒律の精神とは乖離が生じています。修道士たちの食事は決して粗末なものではありません。禁じられている同性愛も蔓延しているようです。さらに、修道院内の人間が食料を分け与える見返りに農民の若い娘の体を求めるという神聖な場所にあるまじき腐敗も描かれています。

また、修道士たちが何不自由なく過ごしているのに対し、隷属する周辺農民たちが劣悪な環境のなかで貧困のどん底にあえいでいる様が描かれています。特に、修道院での食事の残飯、ゴミなどを農民たちへの施しとして頭の上からばらまき、それを農民たちが競って奪い合う場面は衝撃的です。

本来人々の魂を救い希望を与えるはずのキリスト教世界の内幕がこの様になっているという中世の現実を、見る者に突きつけてきます。過酷な搾取をする領主としての修道院に対する農民たちの厳しい眼差しもリアルです。この修道院と農民の支配、収奪の関係については、原作よりも膨らませて扱われています。

■最後に

セット、美術、衣装などは文句なく素晴らしく、原作の舞台の魅力や雰囲気を再現するとともに、原作を読むだけでは想像しきれない部分や中世の雰囲気の重苦しさをとても巧く視覚的に表現していると思います。奥が深く難しい時代背景ですが、見るほどに理解が深まります。

ストーリーはおおむね原作を踏まえています。エンディングに向けて映画オリジナルの展開もあります。史実との乖離も一部にありますが、スリリングな展開を見せ、映画としてこれはこれでいいのだと思います。静かなラストも余韻が残ります。

音楽もとても美しいです。

◎その後の歴史

この物語の時代から50年後の1377年に教皇はアヴィニヨンからローマに帰還しました。しかし、イタリア人が教皇に選ばれると、アヴィニヨンにもフランス人の教皇が誕生し、教皇が二人並び立つ教会大分裂の時代が1417年まで続きました。これにより、教皇と教会は内部と外部の両方からの批判にさらされ、その権威は決定的に失墜します。その後も混乱は続き、経済的に困窮する教会も多く、規律も乱れました。

それに対し、教会の世俗化や腐敗を批判する教会革新運動が起きました。中心となるのはイギリスのウィクリフやベーメンのフスです。これらがさらに後の宗教改革の先駆けとなります。

また、この物語の時代にはイタリア=ルネサンスの先駆者も活動を始めていました。文芸の世界ではダンテが「神曲」を書き、画家で建築家のジョットがフィレンツェのサンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂の鐘楼の設計に取りかかるのもこの頃です。約20年後にはペトラルカの叙情詩、ボッカチオの「デカメロン」が書かれることになります。ギリシア、ローマの古典文化に関する書物はその後も中世ヨーロッパに流入を続け、近代的な思想や技術の発展につながりました。カトリック教会の権威は低下し、神中心の世界観から人間らしい生き方の追求に変わっていきます。人間性の自由・解放を求め、各人の個性を尊重しようとするルネサンスが本格的に始まります。

映画「薔薇の名前」は、中世キリスト教世界の混沌を見る者にリアルに感じさせると同時に、終幕はルネサンスの時代の幕開けが近いことも示唆しているのかもしれません。